Des queues à n’en plus finir ; un succès critique considérable : Paris se pâme devant l’exposition Lucian Freud, l’atelier, à Beaubourg.

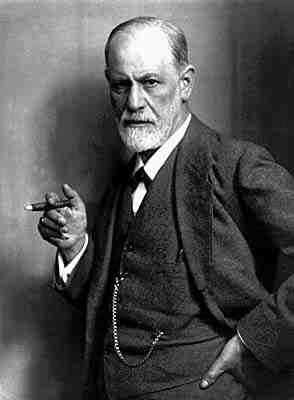

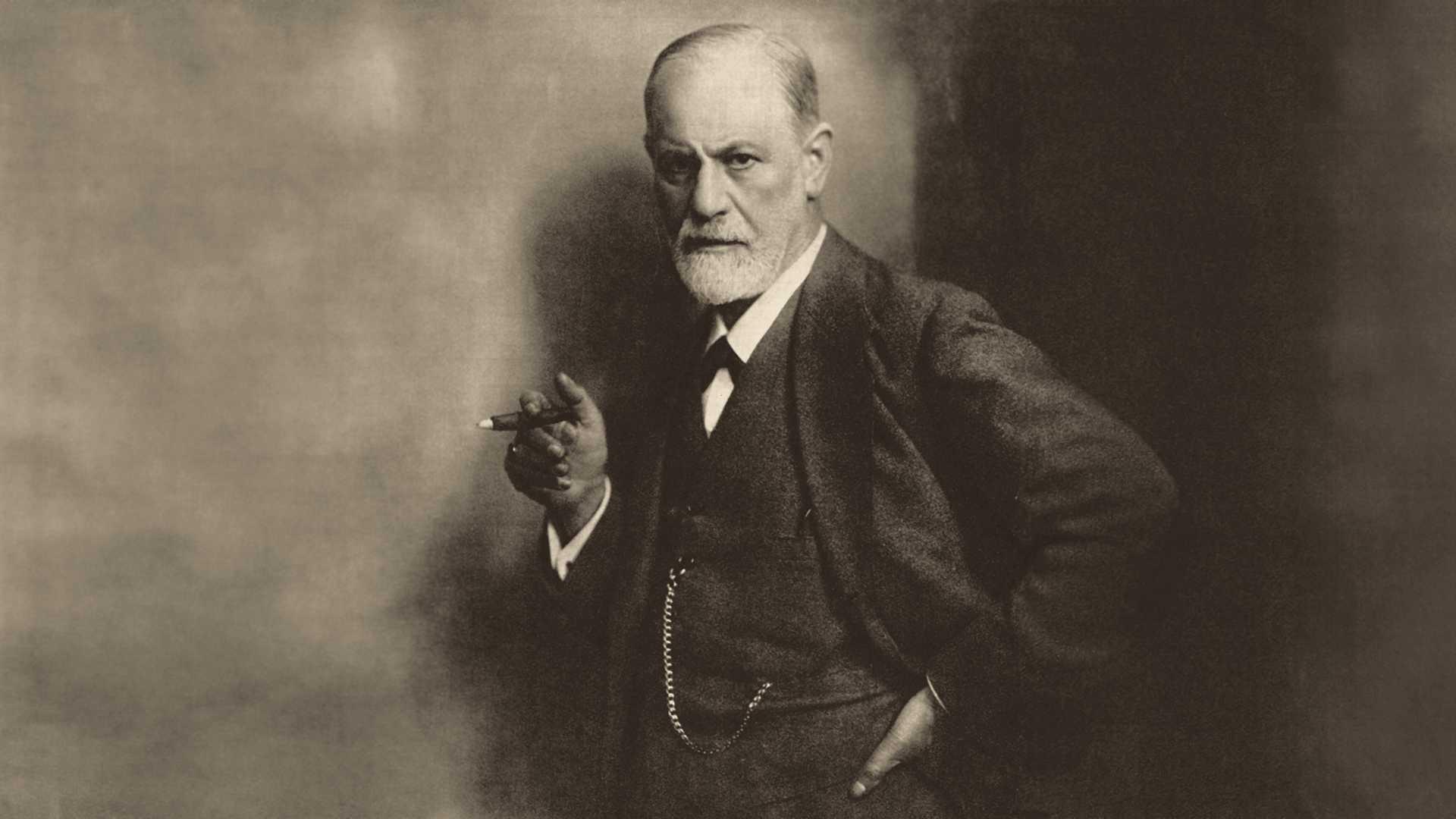

Pourquoi ? Pas tant pour Lucian Freud, le malheureux, quoi qu’en croient ses visiteurs et ses thuriféraires. Non, celui, en vérité, qu’on va voir, ne s’en aviserait-on pas vraiment, sinon même pas du tout, c’est, bien sûr, l’Autre, le seul, l’unique : Sigmund Freud, encore et toujours.

La peinture, dans cette affaire, tant du côté de l’artiste-vivant-le-plus-cher-du-monde que du côté du public, n’est qu’une diversion, un voile qui n’abuse que ceux qui entendent n’y voir goutte. D’autant que, par trop académique, elle ne présente nul intérêt ou presque. Expédions-la d’emblée. Tant l’important n’est pas là.

Vous connaissez les admirables, terribles, angoissants nus viennois d’Egon Schiele et Kokoshka. Inutile, alors, d’aller dépenser votre temps à Beaubourg. Lucian Freud, c’est, avec un demi-siècle de retard et plus, un art beaucoup moins fort, moins bien, moins « nécessaire ». C’est, en revanche, tout ce qu’il y a de plus chic et trash, et c’est en plein dans l’air modeux du temps, à commencer par ces modèles du peintre que sont, excusez du peu, feu Leigh Bowery, performer avant-gardiste (surnom Divine), la reine d’Angleterre en personne, la mannequin Kate Moss, le baron Thyssen et alii ; seul Damian Hirst, si vous voyez qui est cet homme, a décliné le privilège de poser.

Écartons d’emblée le génie pictural que la critique, dans une quasi-unanimité moutonnière, prête, en ces temps de disette artistique et d’absence de tout monstre sacré, à Lucian Freud. A l’instar de Philippe Dagen (Le Monde, 11 mars), qui écrit, non sans une saine audace, que « ce n’est pas de la grande peinture. Ce n’en est que le simulacre, fondé sur l’académisation conjointe de l’obscénité et du matiérisme », ajoutons donc que Lucian Freud, qu’on ose comparer aux Phares du siècle dernier, Giacometti, Balthus, Matisse et autres, ou, mieux encore, qu’ici et là l’on rapporte doctement à Lysippe, à Dürer, au Courbet des Baigneuses et de L’Origine du monde ainsi qu’à Cézanne, Lucian Freud n’a rien inventé en matière de réalisme pictural relatif au corps humain et à la chair, ici complaisamment malmenés, torturés, déchus.

Qu’à cela ne tienne. Tout à sa croisade contre l’art contemporain, et invoquant le nain, égal en majesté aux princes Gonzague, de La chambre des époux de Mantegna à Mantoue et les bouffons bouleversants de Velasquez, Jean Clair, le très réac-adémicien que l’on sait, s’emploie, dans le catalogue de l’exposition prolongeant un texte de 1987 sur la question du nu en peinture (*), à faire passer Lucian Freud pour un élégiaque des corps « biologiques » et le peintre de la « biodiversité », et même, carrément, pour un humaniste du regard, qui, ultime dépositaire dans notre monde dégradé par l’argent, de l’ancienne charité humaine envers autrui, ferait ressortir la beauté et l’humanité des corps dits monstrueux ou obscènes qu’il peint à répétition depuis un demi-siècle, ces créatures obèses, ces nus aux chairs flasques et aux sexes hypertrophiés que rejetterait notre pudibonderie judéo-chrétienne, ces victimes des diktats du Beau indolore et lisse et du Glamour contemporains, ces corps effondrés sur eux-mêmes, « alors même que l’amour et la grâce les ont désertés », stigmatisés comme indécents par le Discours de la mode et les canons esthétiques dominants. Pieux efforts de notre académicien. Mais vaine tentative. Lucian Freud, artiste, est tout le contraire de cet humaniste « à rebours » que son chantre nous dépeint sans rire comme empreint « d’un immense amour des êtres » ; il n’est que par un artifice dialectique ce soit-disant sauveur de la beauté des laids, que chantait jadis Gainsbourg, des énormes, des pituiteux et des décharnés.

Mais réhabilitation ou pas, éloge ou pas du laid, du difforme, du monstrueux, du dégradé, la question, tout bonnement, n’est pas là. Elle ne relève pas, sinon en une toute première lecture, de l’esthétique ou de la morale ; elle est, oui, d’ordre analytique et, à la lettre, « freudienne », au sens, cette fois, du grand’père de cette œuvre psychotique, jamais cité, jamais présent mais continûment sous-jacent : Sigmund Freud.

Et là, Lucian Freud, vu, agissant, à travers sa peinture sans intérêt, comme petit-fils et porteur du nom de Freud, la chose en devient fort intéressante. D’autant, on s’en serait douté, que, comme l’écrit benoîtement notre académicien, « le peintre n’aime guère que l’on évoque à son propos la figure de l’inventeur de la psychanalyse » et qu’ « il a toujours eu soin de refuser qu’on cherchât les clefs de son œuvre dans la métempsychologie freudienne », Jean Clair ajoutant que pour avoir publié jadis un article sur son œuvre dans La Nouvelle Revue de Psychanalyse, « je me suis quelque temps aliéné son amitié. »

Commençons par le public. L’artiste en question ne s’appellerait pas Freud mais Fred ou Freddy comme le premier venu, soit par exemple Lucian Freddy, parions qu’il n’intéresserait pas grand’monde, et moins encore de ce côté-ci de la Manche. Mais Lucian s’appelle Freud, et tout part de là (et, comme on va le voir, y revient). Et la filiation de Lucian Freud, « petit-fils de Freud » est évoquée d’entrée de jeu en fanfare, au catalogue comme sur les panneaux de l’exposition de Beaubourg. Sauf qu’il n’y est plus jamais fait allusion par la suite ainsi qu’à Freud lui-même. Comme si porter ce patronyme illustrissime et hautement « chargé » était une pure donnée biographique, sans plus d’effet sur le descendant, porteur du dit-nom. Avançons, bien entendu, que rien n’est moins neutre et que le public vient voir avant tout un paradigme nommé « Freud », les deux noms de Lucian et Sigmund mêlés, associés, coagulés, subsumés. Ne vient-il pas, en effet, ce public parisien, voir ce que cela donne de porter ce nom-symbole, et d’être le petit-fils, le « produit dérivé » en quelque sorte, de pareil personnage, du Moïse des temps modernes ? Il vient, bien sûr, voir si cette peinture est « freudienne ». Lucian Freud est peu ou prou fantasmé par les visiteurs de l’exposition pour avoir reçu, de par son nom et sa filiation, l’esprit de la psychanalyse en héritage ; il est investi de part en part de ses insignes et ses stigmates, de ses grâces, ses secrets, son « œil » et ses vertiges. Et comme c’est ici un art de la mise à nu, sous les espèces de la cruauté et de l’exhibitionnisme charnel, instrumenté par un « interprète » on ne peut plus autorisé, du fait de son ascendance et de son nom, et qui se comporte à son tour en père – ici sadique – de ses personnages (ses patients ?), sachant tout d’eux et projetant sur eux son propre « malaise dans la civilisation », pour ne pas dire sa haine de soi, c’est la psychanalyse elle-même qui est proprement regardée (par des milliers d’yeux aiguisés par la fascination-répulsion qu’elle exerce universellement) sur ces cimaises, telle elle-même, à son tour, un personnage subliminal, dans les mises en scènes (souvent sur des divans ) qu’organise Lucian Freud avec ses modèles au corps et au sexe offerts en holocauste au spectateur-voyeur, et « nus comme la mort. » C’est la psychanalyse, qui a tant mis à jour Eros comme ressort de la psyché, qui, dans l’inconscient (et peut-être même pas…) de chaque visiteur, est disséquée et mise ici elle-même à nu par l’interprète pictural de famille (comme on dirait : le médecin de famille). Autant dire que cette proximité fantasmée de Lucian Freud à son grand’père, cette « continuité » filiale supposée est le ressort caché de l’exposition et rentre pour une part essentielle dans le succès que l’artiste remporte haut la main auprès du public parisien. Tel grandiose et génial ancêtre, tel petit-fils ? Tel petit-fils artiste psychotique, tel grand’père ? L’un dirait-il la vérité de l’autre ? De Sigmund à Lucian Freud et vice-versa, la conséquence serait-elle bonne (ainsi que s’exprimait le président Mao) ? Allez savoir quelles représentations, quels fantasmes agitent, quels comptes règlent les visiteurs de l’exposition avec la psychanalyse, ce continent noir…

Quant à Lucian Freud lui-même, qui, de la psychanalyse, n’en veut, et pour cause, rien entendre, il ne faut pas être grand clerc pour constater de visu – et l’évidence en est parfois criante – que si elle n’est métaphoriquement inscrite nulle part comme telle (sauf, soulignons-le, à l’aube de sa carrière, dans La chambre du peintre. La tête d’un zèbre rouge passée dans un trou de mur carré vient surplomber un divan-canapé vide, avec un chapeau noir à terre…) l’œuvre, en revanche, en relève de bout en bout, et son auteur plus encore. Disons d’emblée qu’il s’agit ici, de tableau en tableau, d’un impossible règlement de compte de Lucian Freud avec son envahissant, indétrônable aïeul, d’une tentative indéfiniment avortée de mise à mort du « Vieux » viennois par l’éternel Young British Artist en colère, serait-il âgé aujourd’hui de quatre-vingt huit ans.

Les tableaux répètent obsessionnellement depuis des décennies la même litanie sado-masochiste sur la chair triste et fade, privée de désir et d’amour. Toujours la même projection, le même transfert mimétique de l’artiste et de son peu d’appétence de lui-même sur ses personnages, qu’il peint indéfiniment, à peine plus vêtu, la plupart du temps, qu’eux, comme s’ils étaient lui et comme s’il était, non moins, l’un d’entre eux. Et, de fait, il est les deux, comme en témoigne son fameux auto-portait en peintre tout nu, palette et instrument en main, les pieds dans des godillots à la Van Gogh, sans lacets. Personnages sans regard ou vide, ou les yeux clos, sans psyché, forclos sur eux-mêmes. Compulsion de répétition, chronicité plate, an-historicité, huis clos permanent dans l’atelier en désordre, dont nul sujet ne s’excepte, à une ou deux exceptions près. Auto-citation permanente d’elle-même, sa peinture et ses sujets n’arrivent jamais à se renouveler et se dépasser pour s’inscrire dans un ordre relevant enfin du symbolique. En une entreprise jamais lasse de désublimation répressive, voici le génital toujours et encore, malgré (ou peut-être à cause) de l’interdit que Freud avait pointé sur la représentation des organes génitaux. Exténuation toujours reportée, comme une peinture analytique de soi-même, interminable et sans issue, sans cesse ramenée à son point de départ. « Je veux continuer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à voir » dit Lucian Freud. Mais qu’y a-t-il à voir qu’il n’ait déjà mille fois représenté ?

Et puis il y a ces centaines de séances de pose auquel l’artiste s’oblige sans relâche et ses modèles avec lui, ou plutôt ses patients, comme je les nommais plus haut, tant ils sont soumis à son temps interminable, à son pinceau ou sa brosse maniaques, à ses contraintes de pose, couchés, la plupart nus, jour après jour, sur un lit aux draps blancs ou dans un canapé, voire, pour certains bien précis, assis ou lovés dans un fauteuil qui en rappelle étrangement un autre, viennois. Tout cela (et le reste) ne rappelle-t-il pas les mots, la pratique, l’espace (le huis clos et le divan), les séances et le temps long, de l’analyse ? Lucian Freud ne se tient-il pas, en tant que portraitiste en majesté, dans la position de l’analyste à l’endroit de ses patients, mais un analyste qui ne leur donnerait jamais la parole, les soumettrait à sa présence éternellement muette (pas plus que l’analyste ne se livre lui-même, Lucian Freud ne signe jamais ses toiles), torturerait, en démiurge tout-puissant, leur chair et leur corps, sans jamais les délivrer, par l’épiphanie de l’art-parole, de leur malheur et de leur disgrâce ? J’y vois la reprise, sur le mode de l’inversion, de la geste, de la pratique et de la neutralité bienveillante freudiennes. En quelque sorte, un Freud a minima et à l’envers.

Bref, la peinture comme une auto-analyse, serait-elle indéfiniment ratée ; et le peintre lui-même, dans les pas de l’analyste, serait-il étranger à autrui privé de parole, et occupé souverainement à se peindre-s’analyser soi.

La seule fois, peut-être, où Lucian Freud a brisé avec ce règlement de compte à l’envers vis-à-vis de son indépassable aïeul est quand, après une tentative de suicide de sa mère après le décès de son père en 1970, il entreprit, neuf ans durant jusqu’à sa mort, de la peindre pour, dit-il, la sauver. Il la peignit d’abord dans la quasi-situation de l’analyste, assise sur un fauteuil montant, derrière lequel une jeune femme (sa propre compagne) était allongée à demi-nue sur un divan… Puis trois plus tard, il peignit de nouveau sa mère reposant sur un lit au surplis délicat, surplombé d’un miroir brossé avec une maladresse enfantine, dans lequel se reflète l’artiste en bambin, en train de peindre la scène. Il est vrai que la mère de Lucian Freud s’appelait Lucie.

Porter le prénom de sa mère, oui. Signer du nom de Freud, non. Tel est l’artiste en son implacable destin d’Homme-au-Nom, comme il y eut, cent ans plus tôt à Vienne, le célèbre Homme aux loups.

(*) Lucian Freud, la question du nu en peinture et le destin du moderne, pp. 207-217, Nouvelle Revue de Psychanalyse, printemps 1987.

« A querer abarcar demás, se apreta poco. »

Je suis d’accord sur un point: Lucian F. n’a pas d’influence sur l’Art, qu’il soit moderne ou pas. Sa peinture est moins forte que Francis Bacon, bien qu’il s’essaie à la déformation, forcée, dans son cas.

Mais,n’avez-vous pas un peu tort de vous acharner sur le pauvre Lucian. Au moins son patronyme lui sert à quelque chose. Le mien, que personne ne connait, ne sert qu’à m’identifier. Le sien lui sert de justification, c’est tout de même un grand pas en avant.

Ensuite, les modes parisiennes, mondaines, futiles, cet apétit indécent pour la nouveauté… bon, et bien ce n’est pas nouveau.

Sir, reading your article we can only confirm that you know NOTHING about painting. Indeed, Lucian Freud may have a somewhat “academic” approach. HOwever, if you only keep this fact as the only argument, you’ve completely missed the point.

Dommage pour vous.

“pastelero a sus pasteles”, como dice el refran ….

Sir, reading your article we can only confirm that you know NOTHING about painting. It true, indeed, that Lucian Freud has an, somewhere « academic » approach. HOwever, if you only keep this fact as the only argument, you’ve completely missed the point.

Dommage pour vous.

« pastelero a sus pasteles », como dice el refran ….

Ben dites donc. Ca c’est de la démonstration. Mais les présupposés sont faux : LF est un grand peintre. S’aveugler de son nom est une bien mondaine absence de regard. L’article de Dagen est habituel, pas très courageux, un peu coincé, habituel. Paris aime massacrer.