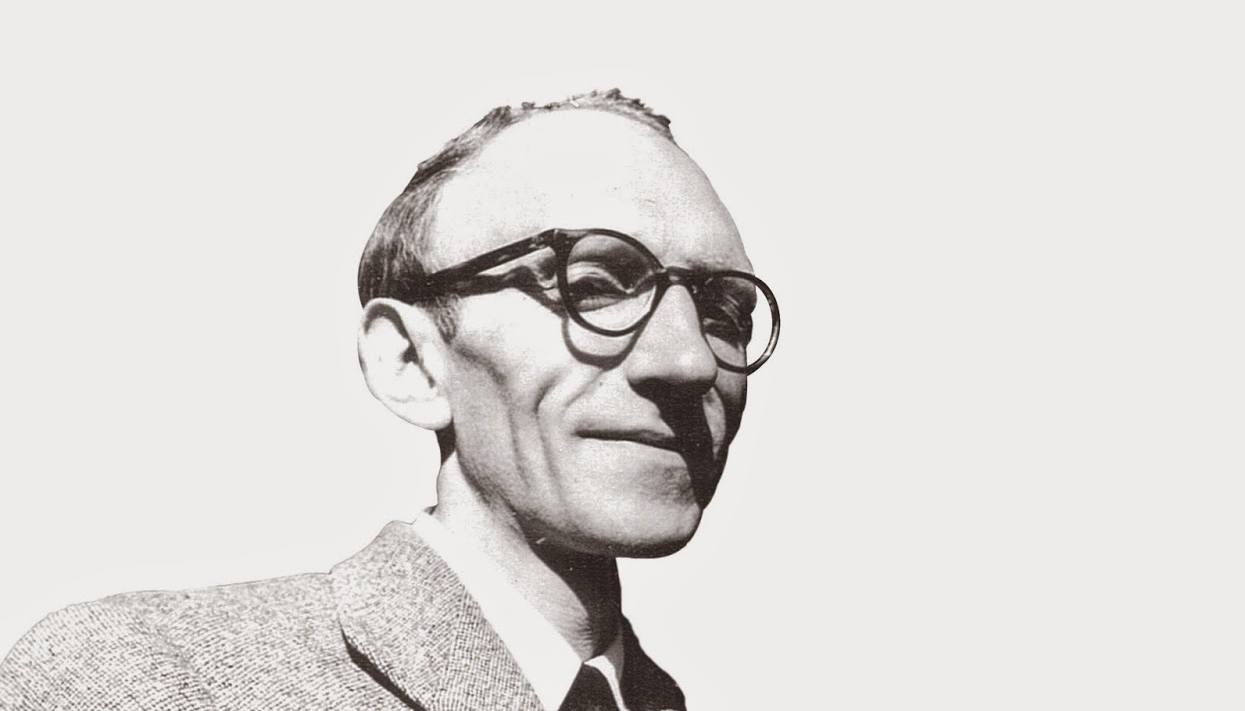

Je n’en ai jamais voulu aux gens qui arrivent en retard. Ce n’est pas tant l’excuse qu’ils avancent pour explication, toujours un peu bancale, toujours empreinte d’une conviction un rien fébrile et à laquelle eux-mêmes ne croient pas un instant. C’est d’abord parce que les êtres en retard offrent à ceux qui ont le respect de l’heure – premier gage affiché du respect de l’autre – une étendue d’espace pour continuer à lire. Un peu de temps volé au temps. Je ne blâme personne. J’ai longtemps été celui en retard. Curieusement, quelque chose s’est passé dans mon existence qui a remis les pendules à l’heure. Je serais curieux de savoir quoi. Est-ce mon horloge biologique qui s’est ralentie avec l’âge ? Est-ce le long apprentissage de l’impolitesse qui s’est enfin achevé ? Je connaissais les raisons de mon retard. C’était d’abord, comme nombre de mes frères retardataires, parce que je partais à l’heure du rendez-vous (de la même absurde manière, lorsque l’on écrit une lettre, on ne la timbre pas convaincu que l’essentiel est fait.) L’autre raison de mes retards était que je n’arrivais pas à choisir le livre qui m’accompagnerait durant le voyage. J’hésitais longuement devant trois ou quatre ouvrages. Les minutes défilant, je renonçais à choisir. Je saisissais toujours deux livres et quittais les lieux. Si aujourd’hui, j’ai guéri de mon retard, je ne suis toujours pas parvenu à me défaire de mon indécision. J’avance, quelle que soit l’heure du jour, étudiant terriblement attardé, deux livres dans une sacoche. Les deux vont par pairs. Voilà quelques mois, deux ouvrages prenaient le métro ou le taxi avec moi : le « livre à venir » de Blanchot et « en lisant en écrivant » de Gracq. La beauté convulsive de l’un s’appariait avec la délicate splendeur de l’autre. Sur Proust, Blanchot écrivait : « Le temps est aboli, puisque, à la fois, dans une saisie réelle, fugitive mais irréfutable, je tiens l’instant de Venise et l’instant de Guermantes, non pars un passé et un présent mais une même présence… Voici le temps effacé par le temps lui-même : voici la mort qui est l’œuvre du temps, suspendue, neutralisée, rendue vaine et inoffensive. » Tandis que Gracq écrivait : « toute la Recherche est résurrection, mais résurrection temporaire, scène rejouée dans les caveaux du temps avant de s’y recoucher, par des momies qui retrouvent non seulement la parole et le geste, mais jusqu’au rose des joues et à la carnation de fleur qu’elles avaient en leur vivant. » J’aimais passer de Blanchot à Gracq sur le chemin comme l’on marche d’un trottoir à l’autre, porté par la sensation d’embrasser la route entière, de lire, sur Proust, le livre absolu. Auparavant, dans ma besace Jankélévitch et Lévinas. Un brin d’ironie dans une main et un monde infini dans l’autre. Une humble leçon de morale esthétique face à l’océan d’un renouvellement d’une perspective éthique. Pourtant, je ne parvenais jamais, tant j’étais émerveillé par la poésie du premier, par la musicalité de son verbe, le tendre humanisme de son propos, la scrupuleuse morale qu’il édictait comme une forme de ligne de vie à mon existence, à plonger dans Levinas. Bien sûr je passais à côté de quelque chose d’immense, de plus vaste, de construit, de plus profond. Un immense système de pensée au lieu d’une fine ligne de conduite. Mais cette infime clarté que diffuse l’œuvre de philosophie morale de Jankélévitch, sorte de grand roman de l’universel a pour moi – et je sais que je suis dans l’erreur – quelque chose de plus précieux que ce bloc de réflexion de pensée lévinassienne de pure intelligence fécondée par la pensée d’Husserl. J’avais enfin trouvé un philosophe à la portée d’un romancier.

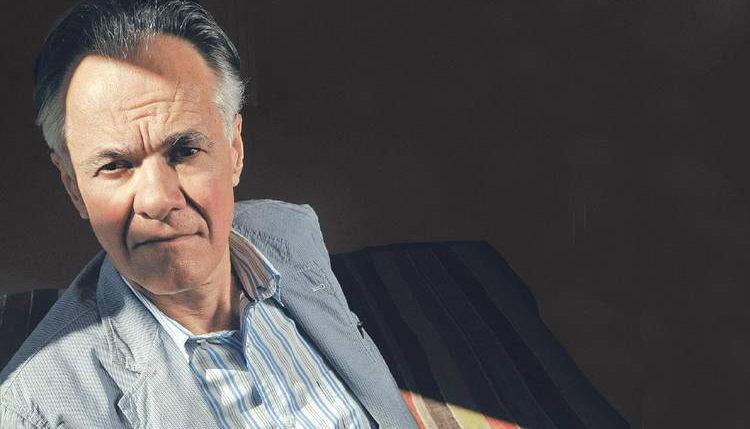

La semaine passée, tandis que je cherchais qui marier avec le livre de Giesbert dont je parlais dans ces colonnes, un roman s’est imposé avec évidence. Il s’agissait du roman de Nicolas Rey. C’est étonnant comme, derrière les fossés qui séparent les deux hommes, les deux démarches se rapprochent. Même si, aujourd’hui, pour qui l’a bien observé marcher, celle du plus jeune hélas est affectée de boiterie. C’est la même volonté de se raconter, de se mettre en scène, de décrire une douleur d’exister. Jusqu’au style qui chez chacun use d’aphorismes presque similaires. Cet hiver, les hommes se sont appropriés l’autofiction. J’ai parlé la semaine passée du livre de FOG. Le livre de Nicolas Rey est moins rude, traversée par une douce mélancolie. J’ai rencontré Nicolas Rey, longuement il y a des années, avant qu’il ne fut celui qu’il est. Son modèle était Beigbeder. Rey, à sa manière, a écrit un autre roman français. Cette forme d’univers m’a toujours semblé singulier, étranger, moi qui ne rêve que de récit fiévreux emportés par l’Histoire. Dans ce grand roman français à la mode, c’est moi, l’étranger. Ayant terminé le Rey, je ressors cette semaine avec deux livres. « La rose » un recueil de poésie de Yeats et « la cité des mots » d’Alberto Manguel. Je quitte à nouveau l’hexagone et retrouve un territoire familier. Je reparlerai du Manguel. Attendant une personne proche à la table d’un restaurant où nous devons dîner, je découvre ces quelques vers de Yeats, écrits en 1916, à propos de l’Irlande dévastée par les anglais. Ces vers – pour qui s’évertue, quel que soit son sujet, à témoigner, à tenter de porter une histoire disparue – semblent parmi les plus profonds jamais écrits : « Un trop long sacrifice peut bien d’un cœur faire une pierre… Notre rôle à nous est de redire sans fin tout doucement leurs noms, comme une mère redit celui de son enfant qui de fatigue vient de s’endormir. Mais n’est-ce pas seulement la tombée de la nuit ? Non, ce n’est pas la nuit… ».

Dehors, la nuit est tombée depuis longtemps déjà. Et voilà, tandis que je finis de lire ces vers, la personne attendue arrive, un peu essoufflée, la bouche pleine d’excuses, attendrissante. Je lui réponds qu’on peut trouver du plaisir à attendre.