Les éditions de L’Herne publient en ce début d’année 2016 un Cahier consacré à Jean Cocteau. « Je reste avec vous », voilà ce qui est gravé sur la tombe de Milly la Forêt. Serge Linarès, dans son introduction, souligne que l’œuvre de Cocteau « n’oppose pas seulement une étonnante force de résistance au passage du temps », mais que de surcroît, « dépouillée des préjugés et des mythes qui l’ont environnée du vivant de l’auteur, elle atteint aujourd’hui la plénitude d’exercice de ses facultés créatrices ». Cocteau, c’est le créateur par antonomase. Le Poète, qui déclinait son travail en poésie, cinéma, dessin, théâtre, roman, essais… Il était aussi poète de sa vie, sachant se lier aux plus beaux, aux plus grands, dans des amitiés et des amours où l’admiration tenait une place prépondérante. Cocteau aimait admirer.

Picasso, par exemple. A qui il écrit, dès septembre 1915 : « Mon cher Picasso / Il faudra vite peindre mon portrait parce que je vais mourir ». Les deux hommes travailleront ensemble, Jean étant sans doute à l’origine d’un des changements de cap dans le travail de Pablo. Un même amour des taureaux – des toros –, de l’intensité méditerranéenne et de la recherche artistique les lie irrémédiablement, jusqu’à la fin. Le Cahier nous propose un choix de leur correspondance, illustrée et imagée. La très courte lettre de Cocteau à Picasso, en date du 6 novembre 1962, c’est-à-dire plus de quarante ans après le début de leur amitié, est touchante d’attachement quasi adolescent : « Cher merveilleux / C’est pour te dire bonjour, parce que sans toi je m’ennuie et mes accumulateurs se déchargent ».

C’est à Claude Arnaud, à qui l’on doit une biographie exemplaire de Cocteau, que revient d’ouvrir ce Cahier de L’Herne. En quelques dates clés, il saisit de façon fulgurante la vie du poète : le suicide du père, la guerre de 14-18, la mort de Raymond Radiguet, l’opium, Jean Marais, Orphée au Festival de Cannes, l’entrée à l’Académie française… Il pose la question de la modernité et la résout ainsi : « Sa démarche reste moderne, car elle consiste en une remise en jeu constante de soi, en une expérimentation continue de l’identité ».

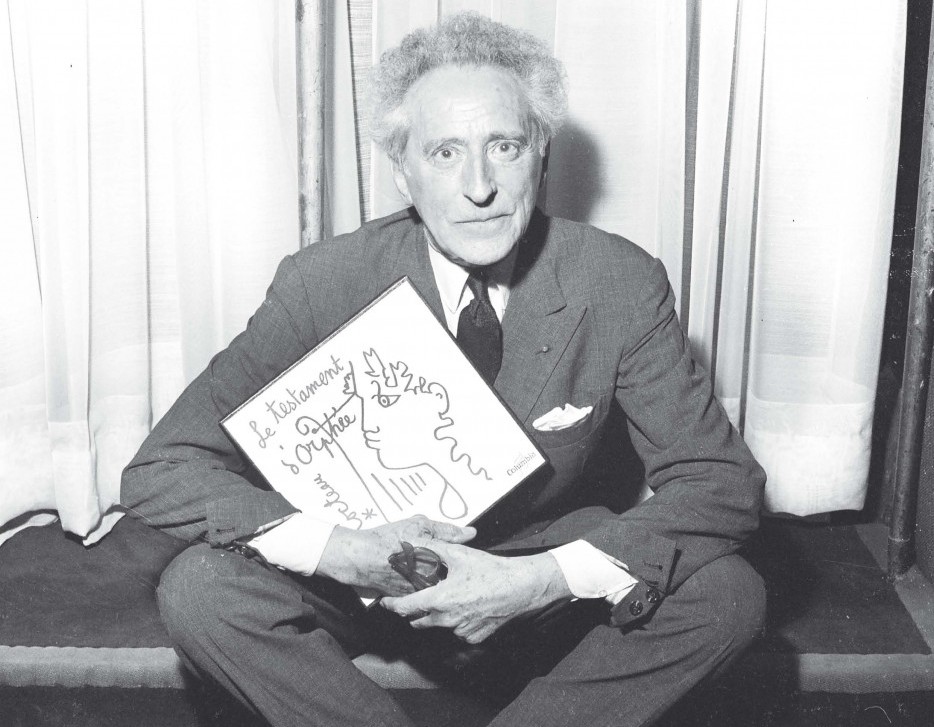

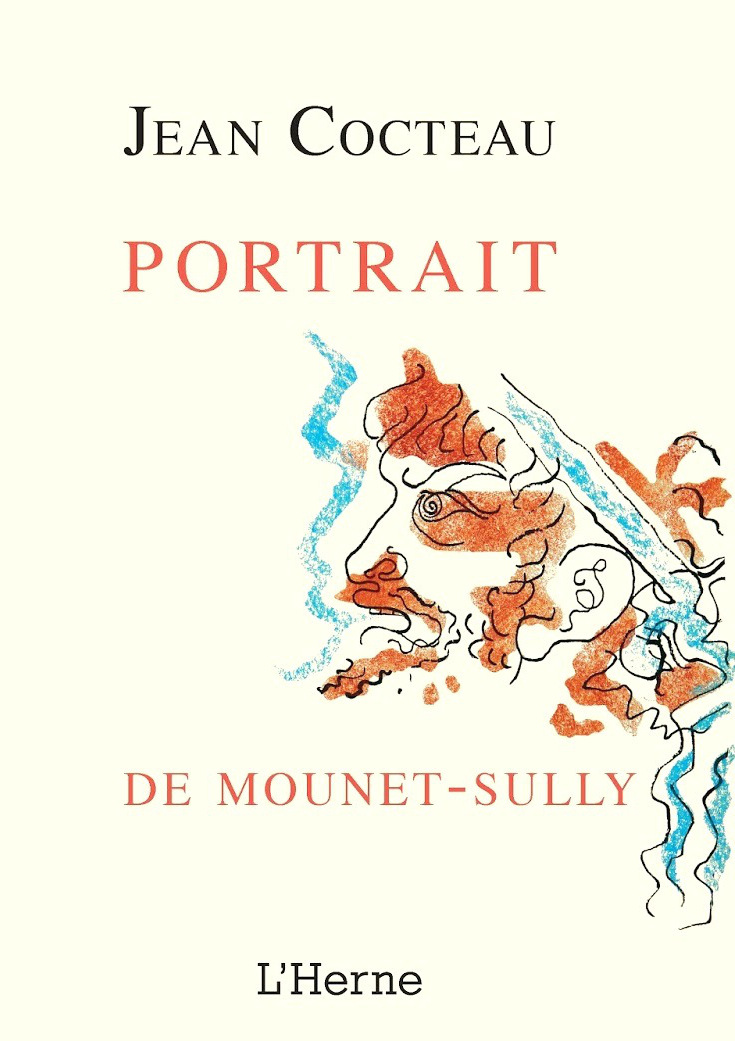

C’est peut-être dans l’œuvre graphique de Cocteau que se manifeste avec le plus d’évidence cette modernité dont parle Claude Arnaud. Cocteau est le maître d’un trait qui dépasse l’épure et sait s’arrêter aux limites de la profusion [1]. Modernité, ou intemporalité. Un refus du classicisme sans les minauderies baroques ou les hiératismes modernistes. Le trait de Cocteau, graphiquement, est une signature. Les différentes sections du Cahier de L’Herne sont d’ailleurs illustrées par des autoportraits saisissants, tirés du recueil graphique Le Mystère de Jean l’Oiseleur. Dans Portrait de Monnet-Sully, que publient également les éditions de L’Herne ce mois-ci, le trait de Cocteau, parsemé de bleu et de bistre, exalte, autant que le texte qui l’accompagne, la magie du théâtre. Mounet-Sully, on s’en souvient peut-être, était un immense comédien de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Sociétaire de la Comédie française, il a joué tous les grands rôles, mais c’est le souvenir de son interprétation d’Œdipe qui a marqué Cocteau. Parce que Cocteau, ce qui l’intéressait avant tout, ce qui le mouvait – le remuait –, c’était la mythologie. Même si son œuvre bifurque – et avec quel talent ! – vers Renaud, Armide, la Belle, la Bête, Tristan, Yseut… l’ancrage mythologique de son œuvre est primordial. Cocteau est un tragique qui n’a cessé de vouloir démonter les mécanismes infernaux de la machine grecque.

Cocteau, c’est Orphée. Orphée, le cheval, la tête coupée qui continue de chanter ses vers, l’ange Heurtebise, le psychopompe qui passe à travers les miroirs, Eurydice qui tricote la layette quand la radio de la Rolls égrène des poèmes insensés, le testament et la fleur d’Hibiscus. Orphée, c’est du théâtre et du cinéma. La vérité du théâtre et la vérité du cinéma. De légers coups de pieds aux existentialistes, dans le film. De l’invention scénique, sur les planches. Mais au théâtre comme au cinéma, la figure d’Orphée est celle du poète voué au démembrement. Bénédicte Gorrillot, dans un article éclairant du Cahier, montre que le motif central de l’Orphée coctalien se base sur les Ménades. D’où procède le personnage d’Aglaonice, reine des Bacchantes, interprétée par Juliette Gréco ? Il faut lire cet article, prenant comme une enquête policière, qui dénoue les fils de la mythologie et de la création, qui traque au plus près le motif du démembrement du poète, de la fragmentation physique et syntaxique. « D’après l’antique, Jean Cocteau et la fragmentation orphique » sont les pages les plus saisissantes de ce Cahier de L’Herne.

Cahier dans lequel on s’interroge également sur le temps et l’espace dans le théâtre de Cocteau, où l’on revient sur la polémique de l’attribution du titre de « Prince des poètes », où l’on découvre des textes d’amitié et d’admiration – de Mishima et de Borges entre autres – et des textes sucrés-salés – d’André Breton, presque repentant, par exemple, ou d’Antoine Blondin qui, dans son style admirable, sait retourner et contourner l’hommage. Ce Cahier de L’Herne cerne un poète polymorphe, vivant. Le contraire, sans doute, d’un écorché vif. Cocteau : insaisissable dans sa grâce. Du vif argent.

[1] Voir par exemple Jean Cocteau, poète graphique, éd. Chêne/Stock, 1975 et Ils, dessins érotiques, éd. Le Pré aux Clercs, 1998.