À Homayoun Ershadi

J’ai visité, il y a quelques jours, l’éprouvante mais bouleversante exposition Le bruit du monde de Luc Delahaye au Jeu de Paume. J’y ai découvert deux œuvres saisissantes. La première, Rapport Syrie, documentait les exactions du régime syrien via un montage réalisé à partir de vidéos amateurs : une salle silencieuse dans laquelle défilaient des détails pixelisés, à peine lisibles, qui m’évoquaient les toiles de Bacon ou de Marlene Dumas. La nausée, au début, puis l’accoutumance ; la fascination, même, interrogeant notre tropisme naturel pour la violence. Un condamné à mort, ensuite, issu de cette même collection d’archives qui, dans une référence évidente à Genet, présentait un visage saisi quelques secondes avant son exécution : beauté et regard désespéré de ce garçon – 16 ? 17 ans ? –, main de son bourreau délicatement posée sur l’épaule, nous fixant d’un air signifiant un au-delà de la tristesse. Une vieille histoire. L’affligeant bruit du monde. Alors que l’on annonce aujourd’hui plus de cinq mille victimes dans le cadre de la répression des manifestations iraniennes, s’imposent, dans mon esprit, ces images, palimpseste d’horreurs et d’exactions des régimes tortionnaires – l’exposition présentait également les crimes russes commis en Ukraine. Alors, comme en contrepoint, me reviennent trois autres images d’Iran. Des œuvres qui, pour balayer l’horreur, ouvrent sur la joie.

L’enfance

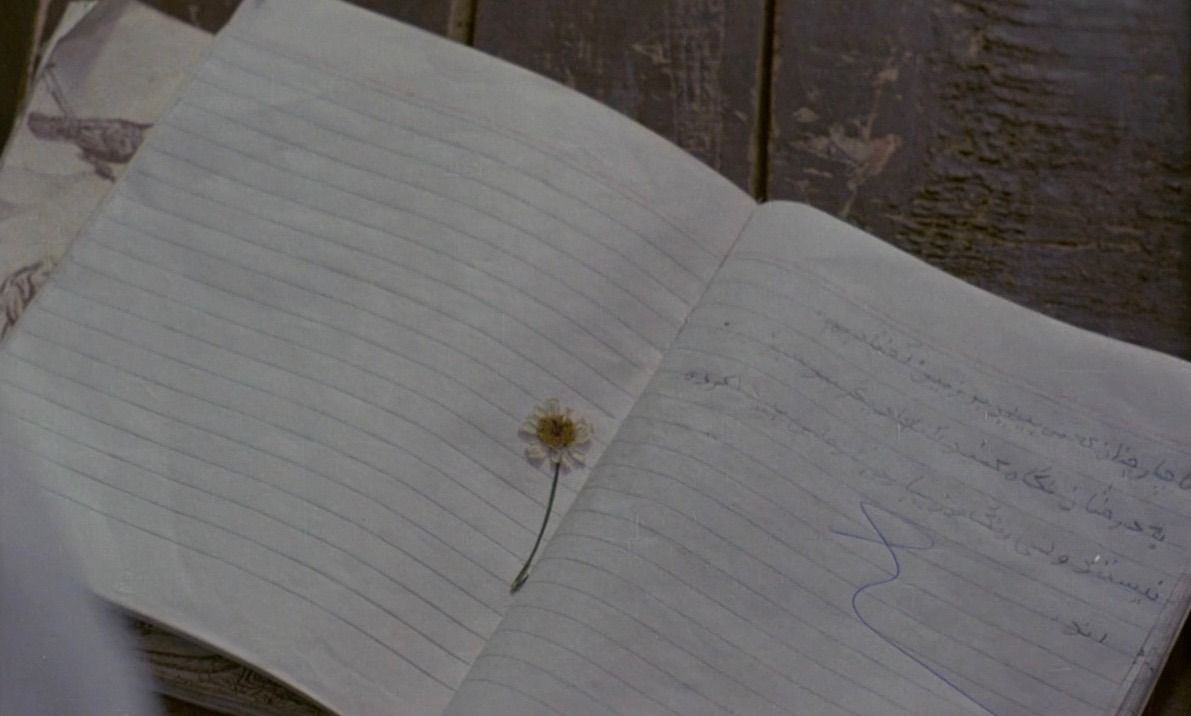

Homayoun Ershadi est mort le 11 novembre dernier à l’âge de 78 ans. Acteur non professionnel et alter ego de Kiarostami, il incarna monsieur Badii, protagoniste tourmenté du Goût de la cerise, Palme d’or au Festival de Cannes 1997. Si je devais revenir à la source de mon admiration pour le cinéaste iranien, je devrais bien sûr évoquer Où est la maison de mon ami ?, réalisé en 1987 et dans lequel, traversant les dédales du village de Poshteh et afin d’échapper au courroux de son instituteur, un enfant cherche un camarade lui ayant dérobé son cahier par inadvertance. Le garçon se confronte aux contradictions et à l’opacité du monde des adultes – périple initiatique, véritable odyssée menant à la nuit jusqu’à ce plan final d’une beauté à couper le souffle : une pâquerette en guise de relique, signe d’une transmission, marquant la fin de l’enfance.

Dans Le goût de la cerise, une voiture serpente à travers les collines sèches et sinueuses de la banlieue de Téhéran. Tout est ocre, minéral, rêche. Un homme conduit, impassible et grave – la voiture, lieu clos et confidentiel, figure à venir du cinéma iranien –, gravitant autour de son désir, à la recherche d’une âme qui accepterait de lui venir en aide. Figure beckettienne, monsieur Badii a prévu de se suicider à la tombée du jour et cherche un homme volontaire, en échange d’une importante somme d’argent, pour jeter les pelletées de terre sur sa dépouille. On pense d’abord à une passe – tant le cinéma de Kiarostami m’a toujours paru fondamentalement érotique – avec l’accueil, dans l’habitacle, d’un jeune soldat turc (rappelons que le cinéaste s’exposait à la censure). C’est ensuite au tour d’un séminariste afghan puis d’un taxidermiste, le seul qui acceptera la proposition, non sans confier sa propre tentative de suicide ratée.

En vérité, je crois que monsieur Badii n’a pas besoin d’un service mais de quelqu’un qui puisse tenir une promesse – preuve d’amour et témoignage de foi en l’humanité. Le goût de la cerise est une profonde réflexion sur le libre arbitre, la résistance aux contraintes et aux institutions – soldat et séminariste comme représentants de la société. Mais ce qui me touche le plus, dans le film de Kiarostami, c’est sa conclusion. Monsieur Badii repose dans la fosse, yeux exorbités, au milieu de la nuit. Un lent fondu au noir nous dévoile ensuite Kiarostami et son équipe en plein jour au bord de la fosse, s’apprêtant à tourner. Jouissance du jeu, de la création ; primauté du cinéma et de la fiction sur la vie. Là, c’est la joie et l’espièglerie qui règnent. Un certain goût de la cerise. Quiconque écrit ou filme connaît cela, ce retour à l’enfance.

Les corps

Khosrow Hassanzadeh est décédé en 2023 à l’âge de cinquante-neuf ans après avoir ingéré de l’arak frelaté – l’alcool reste prohibé en Iran. Il était peintre et demeura toute sa vie à Téhéran où il avait son atelier. Il se fit un nom à la fin des années 1980 avec la série War, inspirée de son expérience durant la guerre contre l’Irak : dessins apocalyptiques de spectres, sacs mortuaires et cauchemars, le peintre ravivait là des fantômes. Hassanzadeh est aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers du pop art iranien. À Téhéran, sa position était ambiguë ; il était reconnu à la fois comme dissident et peintre de régime – mais traitant toujours, de façon subtilement politique, du quotidien de la société iranienne dont il dénonçait le regard que portait sur elle l’Occident.

D’Hassanzadeh, j’aime la série Pahlavans. Le Varzesh-e Pahlavani est un sport de combat ancestral à la croisée de la lutte, du culturisme et de la danse, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010. D’abord mode de résistance clandestine pour lutter contre l’envahisseur arabe, la pratique intégra progressivement la pensée soufie, évoluant peu à peu vers un rite initiatique et spirituel, symbole de courage et de bravoure. En représentant ces lutteurs ancestraux, Hassanzadeh colorise une société en noir et blanc, corsetée et patriarcale ; par un mouvement détourné, il réussit à en dévoiler les corps. C’est le côté légèrement kitsch qui m’arrête ici ; l’homoérotisme, la vie que l’artiste insuffle dans la tradition. Lutte clandestine, libération des corps, couleur et joie : ces tableaux ont décidément quelque chose à nous dire.

Un sursaut

Bahman Mohassess, quant à lui, est décédé en 2010, après un exil de plus de trente ans en Italie. Proche de l’avant-garde iranienne des années 1950, il fut l’une des figures artistiques les plus respectées du pays avant sa fuite en 1954. L’exil le fit tomber dans l’oubli et entraîna la destruction de son travail par le régime du chah puis par la République islamiste – peintre doublement mutilé.

Humaniste cynique, Mohassess s’attachait à distordre le vivant pour en figurer l’aliénation. Des figures grisâtres à l’allure malade, longilignes et sèches. Postcubiste, proche du surréalisme, il fut assimilé à Henry Moore, Giacometti ou Max Ernst, faisant dire de lui qu’il était le « Picasso iranien ». Mohassess était ouvertement homosexuel ; on l’exposa ainsi avec Bacon à Téhéran en 2017. L’association des deux peintres est juste : Mohassess ne peignait rien d’autre que des figures souffrantes, et puis il y a ces deux Amants, sculpture d’hommes en lutte ou éternellement figés dans l’étreinte, tel le Two figures du maître anglais. La plupart de ses toiles relatives à la sexualité sont aujourd’hui perdues, ne nous laissant que de grands minotaures troubles et musclés. Mohassess fut également metteur en scène et traducteur, adaptant Genet en persan.

Il faut enfin voir Fifi hurle de joie, le beau documentaire que lui consacre Mitra Farahani – grande peintre et documentariste iranienne à qui l’on doit également À vendredi, Robinson, avec Godard, en 2022 – où la réalisatrice accompagne les derniers jours du peintre, assistant à son décès comme programmé, en direct. Une mort hors-champ mais figée sur la bande son. Mohassess y apparaît tel un artiste solitaire, oublié, définitivement broyé par une société et son régime : « On construit et l’on détruit pour ne laisser au monde qu’une triste chanson », nous dit-il. Le reportage saisit pourtant un sursaut, un vieil homme retrouvant sa fougue, multipliant les aphorismes, traits d’esprit et fulgurances. Impossible de ne pas voir dans cet homme bâillonné et prisonnier d’une camisole l’image d’un artiste se confondant avec l’histoire de son pays, vivant pour l’éternité grâce à la caméra de Mitra Farahani.