« La réalité nous offre une telle abondance que l’on doit couper dans le vif, pas de recette. Il faut être prêt comme au tennis. Pour mes portraits, j’étais attentive à la vérité entre l’expression du visage et l’attitude. La découverte d’un pays ou d’un visage procède de la même intuition. Cela ressemble fort au déchiffrage d’un morceau de musique. »

Denise Colomb

Denise Colomb, Portraits intimes est le titre d’une exposition d’envergure, imaginée par l’historienne de l’art et curatrice Anne Le Diberder, en étroite collaboration avec Antoine Cahen, petit-fils de la photographe, et réalisée avec le soutien de l’ensemble de sa famille réunie au sein du comité Denise Colomb. Elle est encore visible pour quelques jours au Château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette (Essonne).

Le mot intime m’a toujours semblé périlleux à cerner. C’est un terme à la fois astucieux et conventionnel, un fourre-tout fécond autant qu’il est fragile. Or, dans ce cas précis, il s’impose avec justesse. L’intimité relève de l’intériorité portée au superlatif : on passe du intus, le dedans, à l’intimus, le plus profond du dedans. Les photographies de Denise Colomb (1902-2004) ne sont pas seulement un voyage intérieur, elles sont une traversée. Dans l’idée même d’intimité se mêlent l’essence propre des êtres et des choses, leur singularité, mais aussi le rapport de contiguïté qui les unit dans une affinité de confiance, d’affection authentique et tendre. La poétique visuelle de Denise Colomb, dans son travail du portrait, met en place une poétique de la proximité. Ses images manifestent le lien qui assemble la photographe à ceux qu’elle photographie, autant qu’elles dévoilent l’intériorité de l’artiste elle-même. Dis-moi ce que tu photographies, je te dirai qui tu es. C’est là une manière de se raconter à travers les autres.

L’exposition, qui présente des tirages inédits issus du fonds personnel de la famille de l’artiste, rassemble des portraits glanés autour du monde. Mais elle compose aussi, en creux, un autoportrait fragmenté de la photographe, qui se révèle au fil de ses déambulations. Son œuvre ressemble à une tentative d’autobiographie en images, qui reposerait sur un goût profond de l’altérité. Cette manifestation artistique dans laquelle elle n’apparaît que rarement la rend visible partout. Elle aurait pu s’intituler « Denise Colomb, portrait intime », au singulier.

Dès lors, c’est en parcourant la vie de cette femme que l’on comprend son œuvre, et réciproquement. Denise Colomb était destinée à une carrière de concertiste ; son instrument de prédilection était le violoncelle. Mais du Conservatoire de Paris aux grandes salles de concert, il fallait passer par l’épreuve de la scène. De cela elle en fut incapable, paralysée par un trac maladif. Ce renoncement laissera la place libre, plus tard, à l’expression de son désir de photographie. J’ignore si l’on peut parler de vocation, tant le hasard semble composer sa trajectoire : ici l’abandon d’une carrière, là un voyage imprévu. Il lui était impensable d’être sous les projecteurs, alors elle portera la lumière sur les autres. Se dissimuler derrière l’objectif pour mettre les autres en avant, voilà la dynamique de son œuvre. Le grand photographe Édouard Boubat, figure du réalisme poétique et de la photographie humaniste, deux notions qui se confondent tant elles exigent un sens aigu de la poésie et une confiance absolue dans la magie de l’instant pour capter la vie, humaine trop humaine, a déclaré un jour : « Les photographies que nous aimons ont été faites quand le photographe a su s’effacer. S’il y avait un mode d’emploi, ce serait certainement celui-là. » Ce mode d’emploi, Denise Colomb l’a, elle aussi, pleinement fait sien.

Après son mariage avec Gilbert Cahen, ingénieur du Génie maritime, en 1926, Denise Colomb l’accompagne au gré de ses affectations successives. C’est au cours de l’une de ces traversées, à Port-Saïd en Égypte, qu’elle acquiert son tout premier appareil photo. L’idée d’un carnet de voyage en images n’était pas préméditée, l’appareil n’était pas dans ses bagages au départ de la France. Plus tard elle racontera : « J’ai croisé un chiffonnier. Et s’est imposé à moi l’idée que j’étais, à ma façon, une chiffonnière comme lui. Mes images seraient le moyen par lequel je ramasserais sur le bord de la route ce qui se présentait à moi. » À leur arrivée à Saïgon en 1935, en Indochine française, Gilbert Cahen lui offre un Folding pliant Super Nettel de la maison allemande Zeiss Ikon. Munie de cet appareil, à l’âge de trente-trois ans, elle s’initie à la photographie, en autodidacte, en cours de route. La passion naît de l’expérience. En Asie, du Vietnam au Cambodge, jusqu’en Chine, elle photographie les visages des populations rencontrées afin d’illustrer le journal de voyage qu’elle écrit pour sa famille. À ce stade, la photographie n’existe pas encore pour elle comme une fin en soi, elle est un prolongement du récit, une manière de traduire les mots en images. Peu à peu, pourtant, la photographie devient son véritable mode d’expression. Elle ne vole pas ses images, mais pratique une forme d’emprunt respectueux : l’emprunt est un passage vers l’empreinte.

La restrospective du Val Fleury permet de découvrir ces premiers pas à travers des portraits d’anonymes : cette Tonkinoise vêtue de noir, prise de trois-quarts, aux paupières lourdes, dont on se demande si elle porte le deuil – le noir est-il partout dans le monde une couleur du deuil ? Le doute est permis, car l’émotion, la gravité sont bien là ; ou ces montagnards, anciens Moï, et cette femme des hauts plateaux de la province de Đắk Lắk, au pays des Rhadé du Sud-Vietnam. Dans cette première pratique de la photographie, on perçoit quelque chose qui rappelle les enquêtes ethnographiques de Michel Leiris. À considérer l’ensemble de l’exposition, on se dit que Denise Colomb adopte une posture d’ethnologue aux confins du monde, certes, mais qu’il en va de même lorsqu’elle photographie ses proches dans l’intimité familiale, ou des artistes de renom dans l’espace de leur atelier. Avec elle, il n’y a ni pose, ni décor, ni personnage, il n’y a que des êtres saisis dans la vérité d’eux-mêmes.

Survient la Seconde Guerre mondiale, le temps de l’Occupation allemande. C’est durant cette période que Denise Colomb, née Loeb, va trouver son n om d’artiste. Les premières lois antisémites de 1940 contraignent la famille à trouver refuge. Après Lorient, ce sera La Rochelle, puis un retour à Paris. Mais les persécutions visant les Juifs prennent une telle ampleur que Denise Loeb et son époux franchissent la ligne de démarcation, après avoir confié leurs trois enfants à la Croix-Rouge pour leur transfert vers le sud. Ils se retrouvent à Toulon, où les rafles font rage. Il faut alors fuir encore, et mieux se cacher pour échapper à la traque des nazis et des collabos. Ce sera la Drôme, dans le village de Dieulefit. C’est là que Denise Loeb, parce qu’elle est juive, doit changer de nom. Sur ses nouveaux papiers, elle devient Colomb. Pour celle qui a déjà goûté à l’allégresse du voyage, aux écrins féériques du lointain, et qui continuera de parcourir le monde après la guerre, ce patronyme aux parfums d’ailleurs, porteur d’élan et de découverte, restera celui par lequel elle signera son travail. Oui, de ces années noires, il ne demeure rien de moins qu’un nom.

Un autre voyage, cette fois vers les Antilles – largement mis en valeur dans l’exposition – marque une étape décisive dans l’affirmation et la reconnaissance de Denise Colomb comme photographe. À la baie d’Ha Long et aux terrasses de rizières succèdent les mangroves et les alizés caribéens. Les photographies antillaises constituent d’ailleurs la part la plus importante de son œuvre après ses grandes séries de portraits d’artistes. Il ne s’agit plus ici de tenir un journal de voyage : Denise Colomb devient reporter. En 1948, elle se rend pour la première fois en Martinique, à l’invitation d’Aimé Césaire – elle y retournera dix ans plus tard pour une commande de la Compagnie générale transatlantique. Elle intègre alors la mission dirigée par Michel Leiris dans le cadre du centenaire de l’abolition de l’esclavage. L’ensemble de photographies sélectionné par Anne Le Diberder se compose principalement de portraits de femmes et de jeunes filles, dont elle révèle la beauté à tous les âges de la vie : petites écolières, adolescentes riant et dansant pieds nus, femmes au marché, sur le seuil d’une maison, dans une cuisine. Je pense notamment à cette image, charmante et drôle, de la « femme sans tête », une femme dont on devine le sourire tandis que son visage disparaît dans l’ombre lorsqu’elle se protège du soleil. Ou encore à ce portrait croisé de Mireille Maugée et Suzanne Césaire, où les deux femmes, coiffées de chapeaux à larges bords et vêtues de robes claires imprimées de fleurs de frangipanier, formant un trio avec une présence invisible : Denise Colomb elle-même, pointe secrète de ce triangle photographique féminin. On perçoit ici combien elle travaille en reporter, attentive au quotidien, aux visages, aux gestes et aux usages, plaçant toujours l’humain au cœur de ses compositions, dans son espace familier. Hors champ surgit tout un monde : l’intérieur des maisons, le marché de Fort-de-France que l’on devine dans le portrait de cette jeune femme croquant un fruit devant un étal. On sent la lumière de la fin de matinée, la faim qui s’éveille, l’heure des commissions, les rencontres, les voix fortes et les rires. L’agitation se trouve capturée par la photo, chargée de senteurs de vanille et de tiaré, de saveurs de maracuja, de plantain et de pomme-cythère, avec le bruit mat d’un corossol que l’on ouvrirait en deux. Il m’est apparu que ces images dégageaient l’une des atmosphères les plus chaleureuses, les plus délicieuses – disons désirables – de toute l’œuvre de Denise Colomb. Son noir et blanc y est puissant comme un éclat de rire sonore, résolument acéré. « Quand j’entre chez quelqu’un, je ne vole rien, explique-t-elle. J’attends… que la lumière vienne comme on laisse venir une confidence. » C’est l’intransigeance du soleil qui impose cela… Joyeux tropiques…

À l’issue de ce reportage, les photographies de Denise Colomb sont exposées pour la première fois, rue des Beaux-Arts, dans la librairie Le Minotaure. C’est le début d’une véritable professionnalisation. Infatigablement curieuse des êtres et profondément respectueuse de leur intégrité, elle multiplie alors les séries, collabore avec des magazines et des revues tels que Regards, Le Photographe ou encore Points de vue-Images du monde, et voyage en Italie, en Israël, jusqu’aux îles Lofoten en Norvège. L’exposition consacrée à Denise Colomb propose une sélection des prises de vues de cette période féconde des années 1950. Elle passe d’un être à l’autre, d’un paysage à l’autre, pour construire une œuvre toujours à taille humaine. Qu’elle utilise un Rolleiflex ou un Leica, ses outils de prédilection, l’appareil devient un véritable médiateur, l’instrument d’un art qu’elle définit elle-même comme « un exercice spirituel permettant un déplacement intime de la conscience d’une personnalité à l’autre ». Dans chacune de ses photographies, on a le sentiment qu’elle abandonne quelque chose et qu’elle trouve, aussi, du nouveau.

Sa pratique humaniste laisse transparaître une forme de don et de contre-don avec ceux que l’on nomme improprement des « modèles ». Elle ne produit pas des « clichés », mais des « instantanés », et rejoint ainsi l’essence même de la photographie : la neutralisation, par l’immobilisation lumineuse sur le papier, d’un mouvement, d’une seconde qui ne peut plus s’écouler. Et s’il est une saison de la vie qui passe en un instant, comme un battement de cils, et que Denise Colomb a su magnifier, c’est bien l’enfance. De nombreuses photographies inédites sont révélées dans l’exposition, dont plusieurs représentent des enfants joueurs, insouciants. Rien n’est plus difficile à exprimer que l’innocence et la pureté de cet âge. À quoi pense cette petite fille, en Israël, immobile devant la vitrine d’un barbier, observant un homme saisir d’une main implacable le visage d’un autre pour faire glisser la lame sur sa peau ? Denise Colomb capte là l’étonnement, la curiosité, l’inquiétude enfantine, l’incompréhension aussi, en une seule image. Il y a aussi ces frères et sœurs qui fixent l’objectif d’un regard que rien n’a encore altéré ou corrompu. Et puis Claire et Isabelle, la petite Nathalie, le petit Hubert aussi, avec son pull qui bouloche, brandissant un bourgeon à hauteur de ses yeux, le bras levé de manière excessive, tout entier absorbé par sa découverte. Ces visages poupons sont d’une beauté irrésistible parce qu’ils renvoient chacun de nous à sa propre enfance ; il n’est pas de plus grande aventure que de traverser l’enfance. Elle touche à l’essence même de la photographie. Ces enfants, ces tout-petits, savent-ils qu’au moment précis où Denise Colomb déclenche l’obturateur, l’instant qui vient de s’évanouir s’est fixé dans l’éternité ? La photographie de l’enfant naît au moins deux fois : d’abord sous le regard du photographe qui la révèle, puis sous celui de l’adulte qu’il devient et qui, à son tour, pourra se souvenir. Denise Colomb a ainsi accompli une œuvre de mémoire intime.

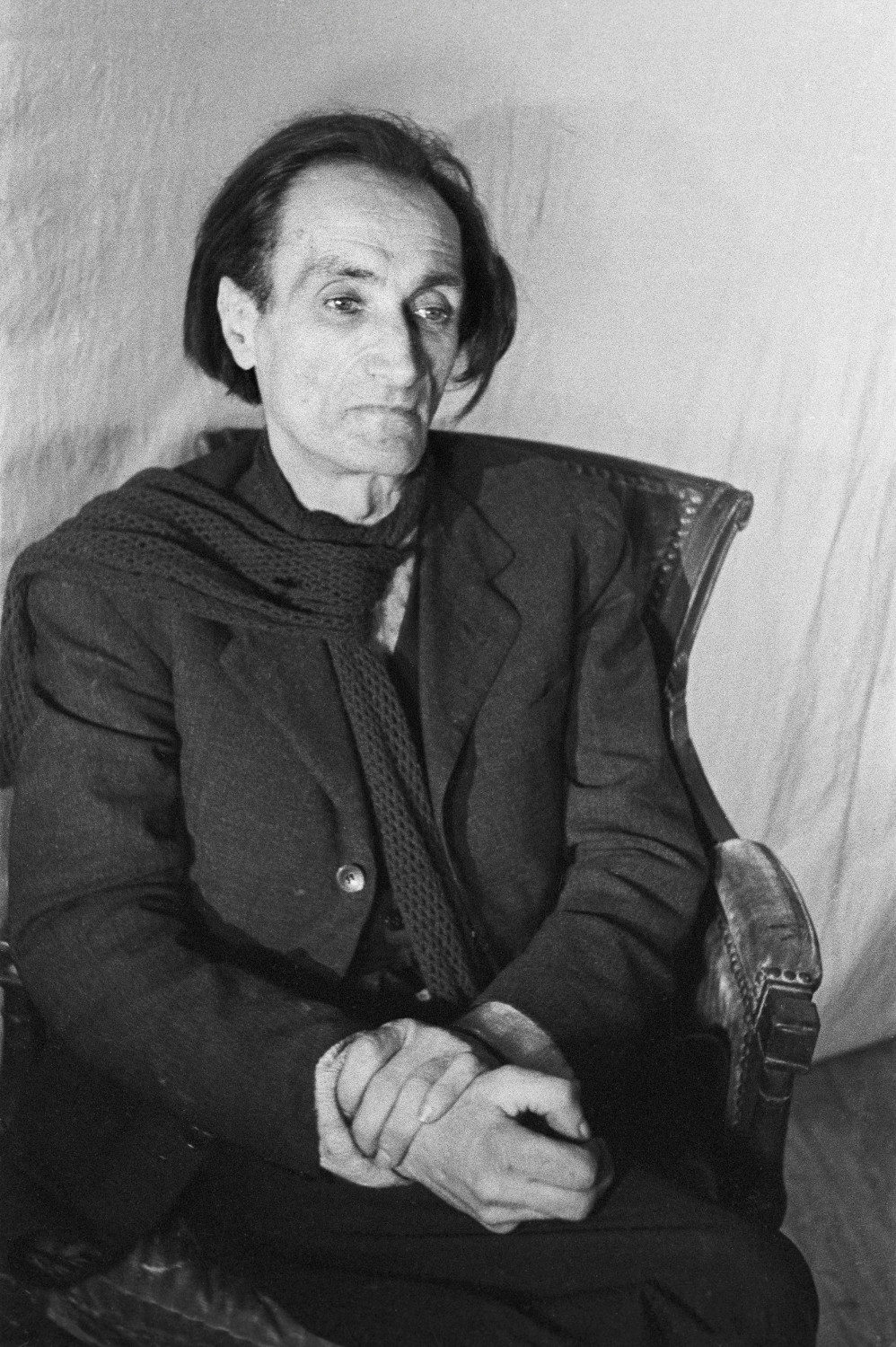

La part la plus célèbre de l’œuvre de Denise Colomb – ses portraits d’artistes – occupe naturellement une place centrale dans l’exposition. Son regard a imprimé dans nos mémoires des silhouettes devenues emblématiques, tout l’univers visuel d’une génération d’artistes, de Picasso à Nicolas de Staël, Giacometti, Germaine Richier, Natalia Gontcharova, César, Calder, Miró, Max Ernst, Pierre Soulages, mais aussi Le Corbusier ou encore Vasarely. Qu’il s’agisse de ces figures illustres ou d’anonymes, la photographie de Denise Colomb a des accents profondément lévinassiens : elle saisit l’absolu d’autrui. Elle accorde toute sa place au visage et à ses significations, lui restitue ce que Levinas nommait sa « pauvreté essentielle », sa nudité. Les êtres qu’elle photographie apparaissent sans persona, c’est-à-dire sans masque. La photographie fait office de lien social, cristallisation d’un rapport éthique fondé sur le respect de l’autre et l’ouverture à l’altérité. « Le visage parle », écrivait Levinas. S’il est porteur d’infini, il est aussi porteur de discours. Ce discours, on le perçoit avec une intensité saisissante dans la série de portraits d’Antonin Artaud réalisée en 1947. L’auteur de L’Ombilic des Limbes et de Suppôts et Supplications était réputé impossible à photographier. Denise Colomb saisit pourtant l’occasion, fortuitement, par l’intermédiaire de son frère le galeriste Pierre Loeb, et relève le défi. La séance, organisée chez elle, avenue Paul-Doumer, donnera naissance à des images qui ont profondément marqué la représentation inconsciente d’Artaud : il y apparaît malade, pris dans une tourmente incessante, tout juste sorti de l’asile de Rodez, dévasté et souffrant. Cette souffrance affleure sur son visage, lui qui écrivait : « Le visage humain est une force vide, un champ de mort. » Le silence torturé de la photographie en est l’écho. « Ses mains étaient aussi tragiques que son visage, on aurait dit qu’il portait des menottes », racontera Denise Colomb, bouleversée. Elle a ainsi donné à voir le destin tragique d’un homme dont le corps et le visage résumaient toute une biographie : celle de l’enfermement dans un crâne quand la noirceur de l’esprit ne cesse de planter son pieux dans le moindre espoir, la plus petite des joies, pour tout saper, une vie claustré comme dans une chambre d’asile, une vie de folie où régnait l’omniprésence de la mort.

Il en va de même pour les portraits de Nicolas de Staël, dans son atelier de la rue Gauguet. Une rencontre que Denise Colomb qualifiera de moment-choc de sa carrière. Ces images comptent parmi les dernières du peintre, peu avant son suicide à Antibes. Elle confiera : « Ce fut à la fois un affrontement et une complicité. […] Il a croisé les bras, m’a défiée, a défié le monde. » Comme si elle avait imprimé sur la pellicule l’instant même de son ultime solitude, celle du suicide. S’exprime là toute la force du travail de Denise Colomb : un agencement subtil de la complicité et de la confrontation, porté par une pratique photographique qui ne triche pas.

Voilà, c’est tout cela, Denise Colomb. L’exposition conçue par Anne Le Diberder au Château de Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, avec l’appui de la famille de l’artiste, en offre un aperçu sensible, révélant une œuvre monumentale que l’artiste a léguée à l’État français. À propos de cette exposition, la curatrice confie : « Et soudain, ici, Denise Colomb a un visage et une famille. » Ces innombrables portraits finissent en effet par n’en composer qu’un seul : celui d’une femme discrète, fausse dilettante mais véritable autodidacte. C’est ce qui se dégage de cette œuvre qui doit être redécouverte : le travail d’une femme qui a accordé la même attention, manifesté le même respect à toutes celles et ceux qui sont passés devant son objectif – j’aime cette idée de la photographie « en passant » – qu’ils soient anonymes ou célèbres, connus ou inconnus d’elle. Cette exposition marque un moment important dans l’histoire de la photographie : la mise en lumière d’une artiste trop souvent oubliée, la proposition d’un moment de vertigineuse humanité, une contemplation de l’autre par une mise en images de la noblesse de l’âme. La joie des Antilles était sa joie ; la tendresse qu’elle saisissait chez ses proches était celle qu’elle leur inspirait ; les douleurs et les failles des artistes étaient-elles également les siennes ? N’est-ce pas elle, Denise Colomb, qui, à la fin de sa vie, s’est tournée vers les effets et les jeux de miroir, s’éloignant peu à peu du figuratif au profit du rêve ? Ce qu’elle a révélé chez les autres lui a permis d’exprimer ses propres sentiments… La photographie comme un faisceau reliant les êtres.

Denise Colomb a atteint une vérité du réel qui comble le spectateur comme le ferait la fiction.

Denise Colomb, Portraits intimes

Exposition au Château du Val Fleury de Gif-sur-Yvette (Essonne)

De 10 octobre au 14 décembre 2025.