Jean referme le livre qu’il tenait dans ses mains et le jette à l’autre bout de la pièce. Proust retombe bruyamment près du lit, plié et corné, comme ces livres que l’on a trop lus. Il bombe le torse, se passe une main sur la nuque et caresse délicatement son cou. Il ne s’étire pas, il veut lui faire de la place. Sa main remonte vers ses cheveux courts, ses doigts s’entremêlent dans les mèches brunes plaquées sous la cire. Il voudrait les libérer, les arracher, les faire tomber comme pour révéler une nouvelle chevelure qui, elle, serait plus longue, plus brillante, moins lui-même. Il lève la tête, lentement, longuement, ouvrant la bouche à demi, battant des cils et laissant ses jambes, jusqu’ici repliées, s’étendre sur le lit. Il surjoue la finesse et l’arrogance, protégé par une élégance fabriquée. En se redressant, il cambre son dos et fixe la fenêtre d’un regard qu’il veut sensuel. Ce n’est plus le reflet de la vitre qui lui fait face, mais une caméra, un autre regard qui le trouve belle, un objectif qui l’aime et le rend aimable. Il s’enroule dans sa couverture, se lève, soudainement enveloppé d’une robe sublime ; elle lui colle à la peau, moule ses hanches et sa taille. Le plus élégamment possible, il glisse vers son enceinte, l’allume et fait mine de s’interroger sur la musique à mettre. Il se tourne vers la porte et répond à des invités inventés qui, visiblement, l’attendent impatiemment.

Jean tapote sur son téléphone : L.A.V.A.G.U.E. Son groupe préféré́. Il l’écoute quand les caméras commencent à tourner et que les invités arrivent. Dès les premières notes il s’approche de son miroir.

Devant la glace, il se contemple en se mentant, s’inventant une peau toute neuve, brillante d’une féminité qui lui a trop longtemps échappé. La chanteuse du groupe ne chante pas vraiment, elle ne fait que lancer des mots d’un ton doucereux et vulgaire sur fond de musique faussement rock. En continuant d’examiner son reflet, il répète les paroles si simplement outrageantes de sa chanson favorite. Il s’imagine des lèvres rouges, d’un rouge baveux qui s’impose en dégoulinant. Il rêve cette bouche sanguinolente qui affame le masculin. Jean s’est approché du miroir qu’il regarde chaque fois plus intensément, comme pour le briser avec l’éclat de ses pupilles, et il passe son doigt sur sa bouche, mimant la course d’un rouge à lèvre rageur qui rendrait toute sa raison d’être à cette cavité buccale sans intérêt. Il frotte son doigt sur ces bords roses, leur donnant une nouvelle forme, un nouveau but. Il étire ses lèvres à l’extrême, les fait craquer presque, et au moment où il voit la peau se tendre au point de se disloquer, il les laisse retomber, déçu. Finalement, au milieu de sa bouche se forme une tache de sang qui bientôt s’étend et recouvre d’un rouge honteux ces lèvres violentées.

C’est donc comme ça. Il faut en passer par la violence. Celle qui se cache dans ses entrailles ne souhaite pas se donner, tant pis pour elle : il viendra la prendre. Les mains de Jean passent sur tout son corps, il voit ses doigts s’enfoncer dans sa peau, la fouiller à la recherche d’elle. Il les fait passer convulsivement sur ses côtes, créant des sillons rouges de violence, traces répugnantes de sa traque du féminin. Il ondule devant le miroir, continuant de déblatérer les stupides paroles de cette chanson pourrie, se tordant, s’arc-boutant en ce qu’il pense être le paroxysme de la féminité. Il se frotte les paupières dans l’espoir de les colorer, avec son index il vient ensuite doucement caresser ses cils pour les redresser. D’un air satisfait, il imprime une virgule noire au coin de ses yeux grâce à la finesse de son ongle. Le voilà fin prête. Il est sublime de fausseté. Vite, la chaise de son bureau. Il la traîne devant son reflet et se regarde fumer avec ses gants de soie, puis saluer de sa main libre des connaissances qu’il a rencontrées la nuit dernière dans une soirée parisienne.

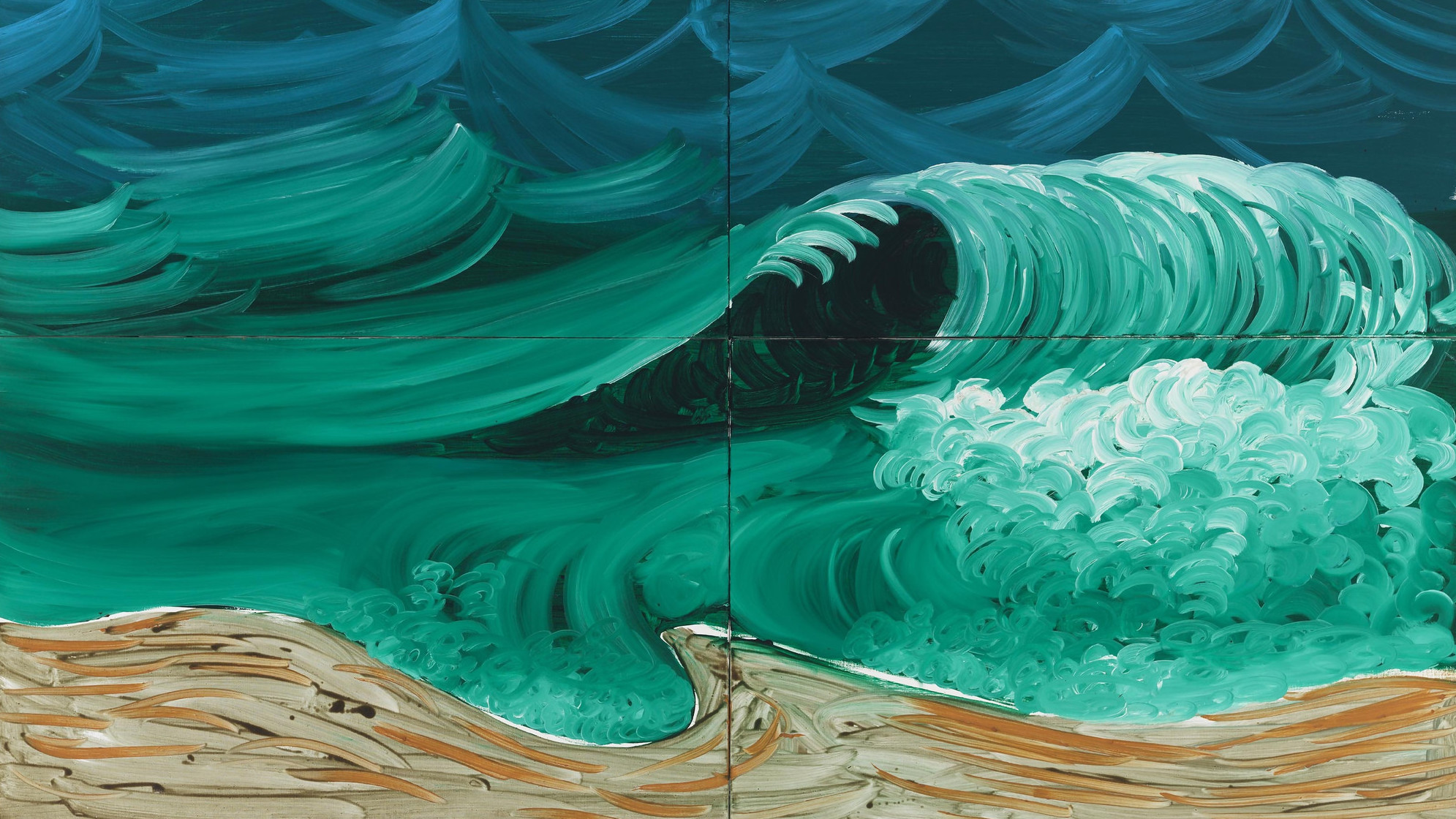

Caché dans la pénombre d’un soir d’hiver, le jeune homme fait plus que se rêver : il se voit. Mieux que ces ambitieux qui s’imaginent adulés et respectés, Jean a dépassé le stade de la projection. Il incarne. Il est elle. Entre les murs de sa chambre, peut-être, et couvert par le vomissement abject d’une chanteuse ratée, mais il touche tout de même cette féminité rêvée. Sa couverture est tombée à ses pieds, son regard remonte le long de ses jambes nues et embrasse la pureté de ce nouveau corps, vérité polymorphe. Cette nudité qui n’est presque pas lui, sans être totalement elle. Il regarde ses hanches bouger au rythme de la batterie, il les voit se tordre et atteindre des angles inimaginables, comme pour aller la chercher à l’aide de sa souplesse torturée. Son dos se creuse et se plie. Il se gêne, il n’est pas assez fluide, pas assez liquide : sa colonne vertébrale l’emprisonne et l’empêche de La faire sortir. Il rêve d’un mouvement scandaleux, insaisissable, glissant, qui échappe à lui-même, à la réalité que ce miroir n’englobe pas. Ses bras se balancent au-dessus de sa tête en volutes sans fin, donnant parfois un coup de poignet énergique, caressant sans arrêt son visage et son ventre, retournant sans cesse vers cette chevelure écœurante de fausseté.

Jean ne voit devant lui qu’une belle femme, elle ne sera jamais rien de plus. Il ne lui manque qu’un corps, à cette projection féminine. Sa carcasse n’est que pensées, idées idéales, elle ne consiste en rien sinon en un espoir vain d’un jour la palper. Tout ce qu’elle sait faire tourne autour d’une élégance de couverture, seulement capable de jouer de son charme et des apparences. Elle n’est pas intéressante ou consistante. Elle est un regard jeté furtivement sur un objet convoité et que l’on sait pertinemment être hors de portée. Comment pourrait-elle incarner quelque chose de plus profond ? Elle n’en aura jamais le temps ; parce que la chanson se termine ; parce que la voix de « La Vague » s’épuise ; parce que la pénombre de la chambre s’estompe ; parce qu’un coup de hanche et qu’une caresse mielleuse le long du bras, c’est bon pour la solitude ; parce que bientôt Jean devra descendre dîner et qu’elle, elle restera dans le miroir, à attendre, comme une amoureuse qui se languit, sans personne pour couvrir sa nudité sanctifiée. Elle s’évanouira car elle sera fatiguée, lassée qu’on ne la voit plus. Elle ne s’enfile pas, ce n’est pas une enveloppe, c’est un regard tendrement violent, un coup d’œil qui cherche désespérément la contemplation quand on ne lui accorde que la précarité d’un battement de cils.

Hors de sa chambre, chaque mot qui ne sera pas extrait du lyrique de « La Vague » sera un nouveau coup pour la tuer, une nouvelle gorgée pour la noyer, cette muette, enfermée dans un reflet qui lui échappe. Pourtant il voudra y croire. Il continuera de penser qu’il peut la rattraper, qu’elle n’est pas partie si vite. Il ignorera ce bruit fracassant de verre brisé, cette alarme qui témoigne de sa fuite. Il se dépêchera de manger : tel un affamé il avalera son assiette, animé par une gourmandise nerveuse. Il se précipitera à l’étage, ouvrira fébrilement la porte de sa chambre, pour être confronté au vide. Tout aura disparu : le palace, la robe, le manteau, les invités, la caméra, l’élégance, les bonnes manières, les mensonges, les rêves, les espoirs et elle. Elle aussi. Et si elle part, tout s’arrête. Sans elle, plus de raison de se torturer, de se faire violence pour frôler ce qu’il désespère d’être. Cette idée qui ne tolérait que la pénombre s’est enfoncée plus profondément dans le noir, ne laissant à Jean que la douleur d’un miroir brisé. Combien de temps avant de la revoir ? De la sentir glisser sur lui ? De l’entendre parler de sa voix chaude et confiante ? Il n’en sait rien, il ne l’a jamais su. Elle est trop indépendante. Jean sait qu’il l’attendra et elle s’en doute aussi.

Mais assis entre les bouts de verres éparpillés sur le parquet, il se maudit de ne pas avoir été assez doux avec elle, d’avoir voulu lui faire avouer son secret trop tôt. Chaque fois il veut précipiter son aveu, la voir éclore devant la glace, et chaque fois elle prend peur, elle tremble sous les coups de griffes de ce pauvre désespéré qui ne se comprend plus, qui se sent perdu et qui se voit se perdre. Mais il ne peut pas demeurer plus longtemps sans la sentir, elle lui manque trop. Qu’elle revienne, mon Dieu, qu’elle revienne et qu’elle reste, qu’elle demeure avec ses secrets s’il le faut, mais qu’elle arrête de s’évader en ses profondeurs ; il ne supporte plus ce creux intérieur. Il la veut capricieuse et libre si c’est ainsi qu’elle se donne. Mais Jean n’a jamais su lui parler, il n’a jamais su que la regarder dans la glace en l’écoutant. Jamais ils ne se sont coupé la parole, jamais ils n’ont échangé ne serait-ce qu’un mot, cela fait partie de leur accord : si elle est là, alors lui non. Leur mutisme s’échange mais ne se partage pas.

Jean sent son cœur palpiter : il doit continuer avec elle, cette fois elle ne peut pas le laisser seul, il ne le supportera pas. Dans sa démence, il oublie qu’elle n’est qu’un fantasme qu’il veut voir se concrétiser. Vivre dans le faux ? Eh bien c’est d’accord, oui, il le fera ; pour elle, il accepte, il signera pour n’être qu’un doute. Devant les morceaux éparpillés du miroir, il s’aperçoit lui, Jean, reflet brisé et possiblement létal : son absence lui transperce l’abdomen. Il a beau lui crier de revenir, sa voix se perd en supplications pathétiques qui ne peuvent que l’effrayer. Il touche désespérément les bouts de verre sur le sol, tentant de les rapprocher les uns des autres en une image cohérente. À force de manipuler les morceaux les plus tranchants, il se coupe et s’abime, s’infligeant une douleur perfide, voulue mais subie. Il se sent couler, il se voit partir, s’échapper par son pouce et sa paume. Il l’a finalement atteint, son état liquide, il est enfin totalement souple. Si souple qu’il en dégouline.

Il regarde ses mains suppliciées, ses poignets torturés, et alors il l’entend. Un chuchotement douloureux. Pris de panique, l’adolescent se jette sur les restes de son idole et les rassemble sur son cœur. Elle le détruit, lui lapide les veines. Il ne se débat même pas. Elle fait souffrir rien qu’en existant. Il plaque les bouts de verre sur son torse dans l’espoir de les voir pénétrer sa peau. Mais le reflet se heurte à ses os et à ses muscles, il ne peut qu’attaquer l’enveloppe charnelle, sans jamais atteindre le for intérieur. Les yeux du jeune homme s’affolent quand enfin il la croise : là, dans un bout de verre triangulaire, il aperçoit sa bouche. Trop heureux de la retrouver, il se jette sur cette image coupante, abîmant ses lèvres avec délice. Si la douleur la ranime, alors qu’il souffre, qu’il ait mal et qu’il en crève, mais qu’elle soit là pour le veiller, qu’elle préside son oraison funèbre ; c’est tout ce qu’il demande. Il l’embrasse partout : et la bouche, et les mains, et les yeux, et les seins, et autant de parties d’elle qui déchirent ses entrailles. Elle a dépassé ses lèvres pour combler son vide. Il la sent consentir à son triste sort, elle, cette insoumise que l’on veut emprisonner. Elle s’accroche aux parois de son œsophage, elle détruit sa glotte et ses cordes vocales, inondant sous une marée de sang tout espoir d’un jour faire entendre sa voix. Elle griffe rageusement sa gorge, l’intérieur de son thorax, noyant Jean sous une colère rouge au goût de fer. Elle le met à terre, le fait s’effondrer sur le sol froid de sa chambre. Mais Jean s’en fiche : car la tête posée contre le parquet, une écume rouge transperçant ses narines et sa bouche, il peut voir Proust, plié et corné, tel qu’il l’avait jeté. Avant que ses yeux ne deviennent flous et s’éteignent, Jean se prend à sourire. Pour la deuxième fois de sa vie, il n’a jamais vu Proust, parce que cette fois, il le regarde avec elle…car il est elle. Elle, qui lui ôte la vie en donnant l’impression d’offrir la sienne. Tout comme son reflet, finalement : rien qu’une vague impression.