Je veux parler de la paix.

J’ai beaucoup parlé de la guerre.

Je l’ai vue.

J’en ai témoigné.

Il m’est arrivé, la mort dans l’âme, de la vouloir comme un moindre mal.

Mais je ne l’aime pas.

Je l’ai observée de trop près, j’ai trop vu sa laideur, pour ne pas en avoir peur et horreur.

C’est pourquoi je veux, aujourd’hui, parler de la paix.

Je vois bien que l’Iran, Poutine, les Saoudiens, les résidus de Daech, Trump recommencent de jouer avec l’idée de précipiter telle région, ou telle autre, ou le monde, dans un embrasement qui ne dit pas son nom – et c’est pourquoi je veux, avec plus de force que jamais, parler de la paix et la louer.

Car savons-nous seulement ce que c’est que la paix ?

On dit, par exemple : «L’Europe, c’est la paix ; n’aurait-elle qu’un mérite, l’Europe, ce serait d’avoir conjuré le spectre de la guerre entre ses nations.»

Mais savons-nous ce que disent ces mots ?

Avons-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, non seulement le bien qu’ils désignent, mais le mal qu’ils empêchent et dont la rumeur veut qu’il recommence de courir entre Damas, Donetsk, Sanaa, le détroit d’Ormuz et le récif de Subi ?

Et tandis que les guerres mondiales disparaissent dans le lointain des générations révolues, tandis que les guerres locales se perdent dans l’espace d’un monde pauvre en monde, comme damné, où l’on tue comme on déboise, qui a-t-il une notion claire de ces moments lumineux et tristes, de soulagement et de lassitude, où continue de planer l’odeur sale des tueries mais où, soudain, l’on ne met plus en joue l’uniforme différent, l’on ne regarde plus d’un œil inquiet l’immeuble de gauche dans Sniper Alley, l’on ne cache plus sous son manteau son étoile juive, ou sa petite croix, ou sa chemise rose – qui, parmi nous, se souvient-il de ces moments où l’homme cesse, en somme, d’être un gibier pour l’homme ?

Nous avons oublié la beauté de la paix, voilà la vérité.

Nous avons oublié sa rareté.

Et c’est peut-être pour ça que, non seulement Poutine, Bachar el-Assad, Khamenei ou Trump, mais nous tous, les oublieux du monde et de l’Histoire, recommençons de jouer avec l’idée terrible de la guerre.

Et c’est peut-être pour ça, juste pour ça, que notre génération, celle d’après les François Mitterrand, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Helmut Kohl et autres Alcide De Gasperi, aime, soit dit en passant, si peu l’Europe.

Il faut, à cette génération, raconter la paix.

La paix que l’on a vécue – mais aussi l’autre, que l’on connaît par ouï-dire, mais qu’il faut se forcer à imaginer, car elle est un mince vernis sur l’universelle et l’éternelle pulsion guerrière.

La paix de Sarajevo.

La paix à Luanda, Dacca, Bogota, au Rwanda, après les massacres et les génocides.

Mais aussi la paix de la guerre de Cent Ans.

La paix de la guerre de Trente Ans.

La paix de Longjumeau entre catholiques et protestants.

La paix de Vervins, entre la France et l’Espagne.

La paix de Prague et la paix de La Haye, où nul Dieu ne reconnut les siens.

La paix de Lunéville, entre la France et l’Autriche, chantée par Hölderlin dans cet «Hymne à la paix», longtemps perdu puis retrouvé, qui a enchanté Celan, Rilke, même Heidegger.

La paix de Nicias, qui mit fin à une guerre entre frères.

La paix des Thermopyles, amère, entre Athènes et la Macédoine.

La paix de Callias qui consacrait la victoire, si précaire, sur le Grand Roi.

Il faudrait raconter la paix sur les visages harassés des Grecs antiques, sanglants et nus, seulement harnachés de leurs épées.

La paix des Français de Verdun et des Anglais de la Somme, avec leur casque rond, leur air presque rêveur et leur vareuse maculée de boue et de sang.

La paix des juifs, au Lutetia, cette paix de larmes et de désespoir, parce qu’on sait qu’il ne reviendra plus, qu’elle a été gazée, et que les fourneaux des boulangers repartent pourtant de plus belle, et que les enfants peuvent recommencer de jouer sans trembler, et que les hommes, désormais, parlent sans se surveiller.

Il faudrait raconter la paix sur le visage des poètes où brille déjà l’éclat hideux d’une épopée.

La paix des soldats fatigués, des généraux désespérés et des pauvres gens brûlés par des flammes allumées en leur nom.

Il faudrait raconter ce moment où, après la fin du monde, la fin de l’amour, la fin de tout, chacun se retrouve là, assis au bord d’un champ, en silence, où fument des carcasses.

Ce champ, c’est l’Europe.

Ce silence, consumé de deuils, c’est la paix.

C’est le mot le plus beau de toutes les langues.

Ce serait, s’il avait un nom, le nom de Dieu en hébreu.

Or c’est ce champ que des fous, en très grand nombre, voudraient à nouveau incendier.

C’est ce mot qu’ils entendent, à coups de bruit de bottes, réduire une fois de plus au silence.

Et cette mécanique aveugle, bien connue, mais que l’on ne reconnaît jamais avant qu’elle ait poussé à plein régime ses bielles devenues folles et alors sans retour, c’est elle qu’il faut désamorcer. Dès cet été. Sans délai. A Paris par exemple. C’est-à-dire à Strasbourg, Bruxelles et Berlin. Au feu !

Felix Macherez : dernier voyage au pays des Tarahumaras

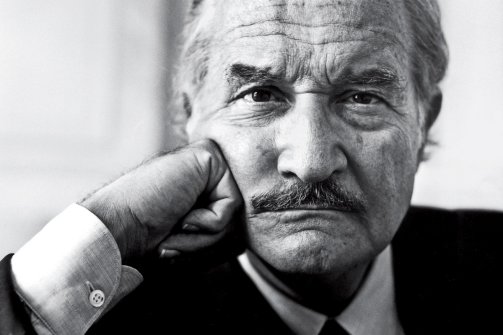

par Bernard-Henri Lévy

4 septembre 2019

A l’occasion de la sortie du livre de Felix Macherez, «Au pays des rêves noirs», Bernard-Henri Lévy se souvient de son voyage sur les traces d’Artaud au Mexique.

À la suite de ce voyage, Bernard-Henri Lévy a écrit une intervention prononcée dans le cadre du Séminaire de Jacques Derrida, rue d’Ulm, en 1969. Il s’agit de son tout premier texte. La Règle du jeu l’a publié la semaine dernière.