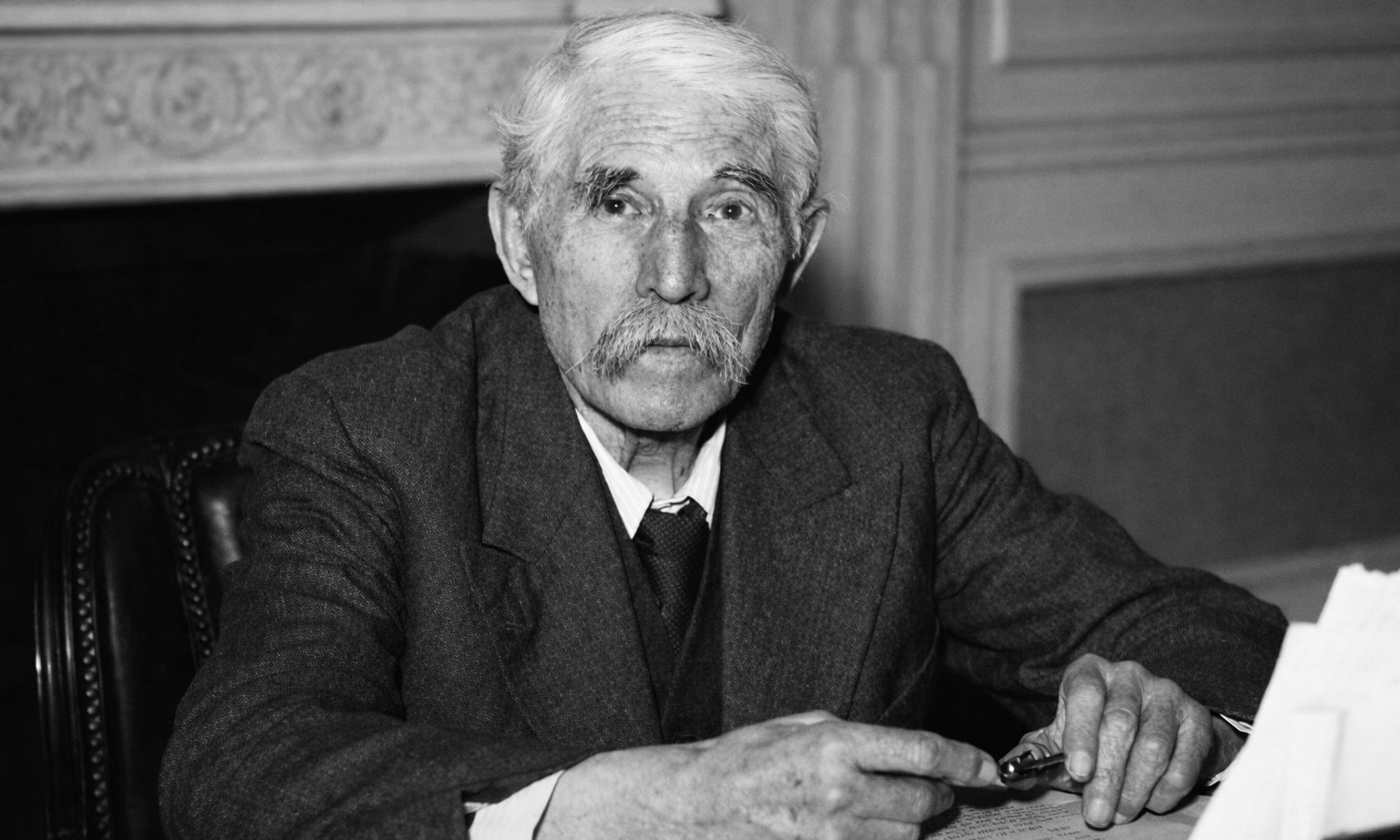

Sept ans après sa mort, l’écrivain israélien Amos Oz, qui fut l’un des inspirateurs des accords d’Oslo puis de Genève entre Israéliens et Palestiniens de 1995 et 2003, ne s’éteint pas. Gallimard a eu l’heureuse idée de publier trois conférences d’Amos Oz de janvier 2002 en Allemagne, réunies sous le titre de Comment guérir un fanatique.

Après la déroute du Hamas à Gaza, revient plus que jamais sur le devant de la scène la question de la reconnaissance mutuelle de deux États souverains. Loin de tout irénisme, Amos Oz avait fait sien le concept de paix froide entre les belligérants que leur destin commun de peuples sans terre n’avait pas rapproché – l’un rescapé de la Shoah, le second victime d’une dépossession sans retour, mais tous deux plus que légitimes au regard de l’Histoire d’un droit égal à l’existence.

Il convenait, à la différence du passé, de ne plus mettre la charrue avant les bœufs chez les partisans de La paix maintenant. Celle-ci serait acquise non plus au terme d’une hypothétique fraternisation des cœurs et des esprits entre Israéliens et Palestiniens, mais au prix, hic et nunc, de douloureux renoncements de part et d’autre. Ce Comment guérir un fanatique posthume remet à l’honneur la quête, aujourd’hui comme hier, d’un compromis.

Où en est l’espoir de paix, qui fut le grand motto d’Amos Oz, son beau combat, alors que les conditions politiques semblent moins réunies que jamais ? Le traumatisme du 7 octobre chez les Israéliens l’emporte sur tout. La cause palestinienne soutenue par les rares partisans de la paix en Israël est, pour l’heure, quasiment-inaudible. L’opinion israélienne ne saurait accepter la perspective qu’un État palestinien recycle les débris du Hamas repliés en Cisjordanie, qu’ils s’imposent, comme jadis à Gaza, à une OLP corrompue et tenue par les Palestiniens pour vassale d’Israël. Les partis religieux à la Knesset redoublent dans leur rejet d’un État palestinien. Les colons israéliens en Cisjordanie rêvent plus que jamais d’une Judée-Samarie biblique. Au « Le Hamas à Ramallah, jamais ! » des Israéliens, répond en écho « Israël génocidaire ! » des Palestiniens et de leurs soutiens à l’étranger, où l’antisémitisme repart de plus belle. Telle est la situation : la paix, d’un côté comme de l’autre, semble une cause perdue. Excepté pour avoir libéré Israël d’un danger existentiel et affranchi les Gazaouis d’un parrain qui les mena en enfer, la défaite du Hamas n’a rien réglé.

Pendant ce temps, la situation en Cisjordanie se dégrade chaque jour un peu plus ; plus d’un millier de morts palestiniens en deux ans, plus d’une cinquantaine chez les colons des implantations, illégales au regard des lois internationales. L’huile est partout sur le feu.

Alors Amos Oz aujourd’hui, tandis qu’Israéliens et Palestiniens se renvoient dos à dos le pogrom du 7 octobre et le « génocide » à Gaza : un doux rêveur ? une belle âme dépassée ? Pas du tout.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un fanatique, aux yeux d’Amos Oz ? C’est paradoxalement quelqu’un d’altruiste qui pense plus à vous qu’à lui-même, qui vous veut du bien, entend vous changer, vous ouvrir, vous faire partager ses révélations eschatologiques, vous racheter, sauver nos âmes. Quitte à vous occire si vous vous montrez rebelle à ses vues. Bref, « Ben Laden vous aime. » Amos Oz pousse le paradoxe assez loin.

Politiquement, Amos Oz dénie tout caractère religieux au conflit israélo-palestinien, qualifié de différend territorial, de « simple conflit immobilier » quant au « véritable propriétaire de la maison », mais conflit d’autant plus tragique qu’il oppose le bien au bien, qu’il nourrit deux revendications puissantes, profondes, humaines, aussi justes l’une que l’autre.

Comment lutter, en même temps que s’immuniser soi-même contre le fanatisme, ce virus revanchard des mal-aimés, souvent contracté dès l’enfance, en famille ? Le remède, là, est d’abord à usage individuel : se prémunir par l’humour, la dérision, l’auto-dérision, la lecture de Shakespeare, Gogol, Kafka, Faulkner, l’aptitude à se mettre à la place de l’autre, et même, si nécessaire, trahir ceux qu’on aime. En politique, Amos Oz se fait l’avocat passionné du compromis, même si, dit-il, il n’en est jamais de bons. N’aurait-il pas bonne presse, le compromis est le contraire de l’idéalisme comme du fanatisme, ces deux ennemis quelque peu cousins. Car le contraire du compromis, c’est la mort.

Amos Oz, s’il revenait parmi nous, serait-il désespéré par la situation au Proche-Orient ? Aurait-il le sentiment d’avoir labouré la mer sa vie durant ? On ne saurait le dire. Mais ce petit écrit d’outre-tombe fait figure, pour nous les vivants, de lueur dans la nuit.

La démocratie, telle que peut la concevoir un ennemi non parjuré de la démocrature, savoir un État et universalisateur et individuateur, bien qu’incarné, hyperconscient des cernes indiscutablement vitales de son tronc historique, ce joyau conceptuel, cet incroyable legs, miraculeux, peut-être… devant lequel certains s’inclinent pendant que d’autres le foulent au pied, compte parmi ses principes les plus nobles celui du pluralisme, ce qui ne laisse oublier à aucun citoyen ou sujet démocrate de facto qu’il ne sera jamais habilité à prendre seul des décisions qui impacteraient la vie des autres, et moins encore à dessiner l’avenir de son peuple. Afin qu’un État de droit puisse être en état de fonctionner, chacun de ceux qui en jouissent a dû a priori prêter une sorte de serment tacite, lors duquel il s’engage à vivre et, s’il le faut, mourir pour que subsistent et continuent d’irradier les infrangibles principes fondateurs, pour partie refondeurs, des destinées dont participe son propre destin.

Ces principes et valeurs qui rythment et dynamisent le fleuve d’une nation, sont autant d’hypostases avec lesquelles un peuple ne transige pas.

Dès lors que l’on admet ceci, on s’offre aussitôt toute une batterie de droits fondamentaux dont le revers de l’horizon enjoint une conscience libre de limiter ses libertés en sorte qu’elles n’empiètent jamais sur celles d’autrui, ce qui alors ne lui donne d’autre choix que de chercher et rechercher le compromis en guise de paix civile, à mi-chemin entre l’Autre et soi, entre leurs volontés et désirs foncièrement divergents, fussent-ils accidentellement convergents.

Étant tous d’accord sur cette règle de base, force est de reconnaître que l’observation des grands commandements humanistes est hélas une condition que ne consentent pas à remplir une partie grandissante des populations occidentales qui refusent de faire peuple, du moins dans l’acception que confèrent à leurs peuples les États de droit. Partant, aucun compromis ne saurait être exigé de la part d’un Homme et Citoyen respectueux de ses droits qui aurait pour effet de déliter l’État dont il a le devoir de défendre l’intégrité jusque sur l’île du Diable transcendantale où une République trahie le maintient enfermé à l’intérieur d’une case renforcée de remparts.

Ce contrat antisocial que nous pressent de signer des deux mains les osloïstes en convalescence prolongée, nous l’avons bu jusqu’à la lie, et nous n’en voulons plus une larme. Et malgré cela, loin de nous l’idée de désapprouver en bloc l’énième épisode soixante-huitardien de la rue iranienne, ni par ailleurs de débloquer au point d’affirmer qu’Ishtar et Marduk ne demandent aujourd’hui qu’à fraterniser avec Èstér et Mordekhaï dans la guerre du monde libre contre le totalitarisme islamique.

On peut parfaitement souhaiter la chute du régime des mollahs tout en revendiquant la nucléarisation militaire de l’Iran afin de mieux désamorcer les accusations d’intelligence avec l’ennemi qui compromettraient la possibilité de susciter un soulèvement démocratique, en l’espèce contre-révolutionnaire.

On peut non seulement prôner la libération d’un chef de la Seconde intifada dont la mandélaïsation en dirait déjà long sur les visées antisionistes des architectes en herbe d’une Free Palestine from the River to the Sea, mais aggraver son cas en auréolant, de surcroît, un Antispartacus, immonde et bestial, terroriste, islamiste.