Il prend le chemin de la forêt. Il prend le chemin arrière : vers l’autre monde, chemin qui refuse, mène à tout ce qui n’est pas connu. Il ne se retourne pas. Il ne fait pas demi-tour. Il vacille le temps d’une marche, l’espace d’une foulée, il vacille mais tient bon. Il part retrouver la sensation. Il n’en a pas conscience. Il ne sait pas s’il est en train de fuir ou de chercher. Il quitte. Il s’abandonne.

D’abord, le sentier de l’enfant, le sentir de l’enfance – parcours où tout est connu, tout est déjà foulé. Trajet en soi même, chemin inverse qui remonte ses sensations. Il passe dans les hautes herbes qui le chatouillent aux aisselles et aux mollets. Se souvient des civilisations imaginaires qu’il y a vu naître : des dinosaures miniatures, des petits hommes sans sentiments, des femmes rouges, des maîtres fourmis, des monstres à carapaces, quelques mantes religieuses (pas de titre inventé pour celles-là, leur nom de scène et leur visage triangulaire sont déjà assez effrayants, assez justes – leur nom et leur visage suffisent).

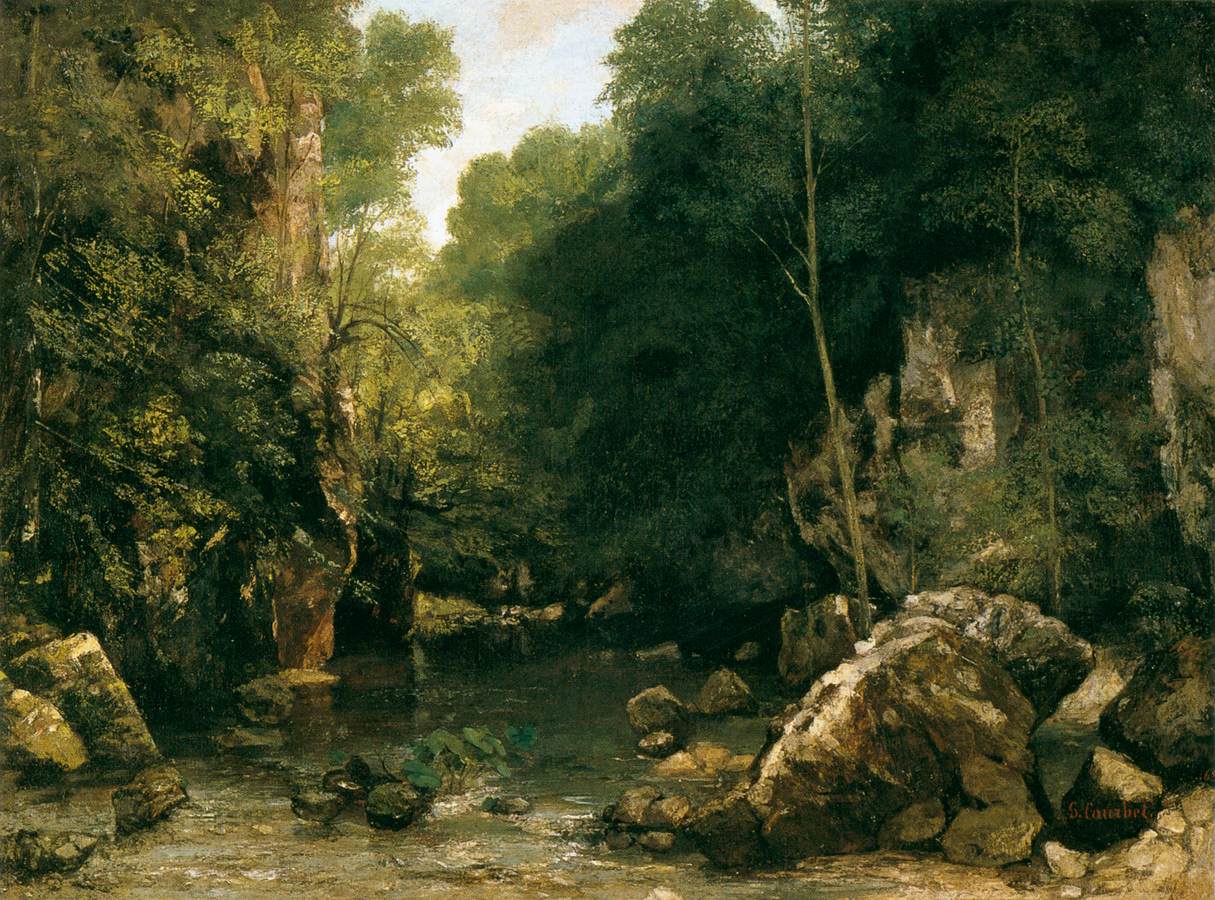

Il enjambe le ruisseau sans effort. Jadis cela semblait infranchissable : un gouffre, cicatrice à la terre, quelque chose qu’on ne traverse pas sans payer le prix fort. Là, une enjambée seulement. Moins qu’un souffle. Il rit. Se rappelle la coque de noix qu’il avait jetée là, à la merci des vagues, des poissons-sages, des galets ronds comme le ventre de la mère, du vent de bas de terre, des rayons du soleil pris au piège par le ruisseau. Il se souvient l’avoir suivie, la coque, jusqu’à ce que le ruisseau se fasse cascade, s’épaississe et s’accélère, tel le sang qui s’apprête à jaillir, qu’on laisse échapper à la peau. Il l’avait vu dessaler sans pouvoir l’aider, puis couler sans bruit, un peu plus loin, démâter.

Les premiers arbres l’accueillent. Viennent à lui, avec l’ombre. Il se dit que le noisetier est autant notre cousin que le papillon – il a juste choisi une autre voie, la sienne, une autre fascination. Cousin d’avant-nature. Jadis, rien ne nous séparait. Nous étions l’être indifférencié. Aujourd’hui, que des familles, c’est-à-dire des décompositions. Il porte sa casquette bleue, ramenée de New York, visière à l’envers, qui couvre sa nuque, lui rappelle qu’il a un jour parcouru cette ville, dans le froid et le vent coupant des villes, qu’il a un jour aimé les villes, qu’il y a dormi, et mangé et bu, mais que ce jour ancien n’est pas ce jour présent. Il accélère. Les premiers arbres, il les salue, vieilles connaissances, retend le lien. D’abord le bouleau, livide. Puis le chêne creux, le chêne et sa cavité profonde, sa blessure verticale, où il pénétrait les doigts timides en quête de quelques insectes, de vers luisants, où il pénétrait les doigts alors qu’il aurait aimé avoir le courage d’y enfoncer toute la tête, de passer à travers. Bientôt ils seront rejoints par les pins à la verdeur étouffante, toujours jeunes ceux-là, trop à l’aise, propagateurs d’une odeur acide, transpiration de conifère, qui pique les yeux. Pour ne pas pleurer il lève le visage au ciel. Il voit le soleil qui a gonflé. Il aimerait le fixer longuement, de face. Qu’il le brûle. Qu’il retourne ses paupières. Efface toutes les traces, les poussières qu’on garde en dessous. Qu’il ne voit plus que du blanc, des fantômes en plein jour, des êtres nouveaux, nés de la brûlure. Il veut le fixer mais il n’ose pas. Il n’ose pas encore. Il se détourne. Il regarde ailleurs.

Il retrouve les restes de la vieille cabane. Ce n’est plus grand chose. Une planche trouée, une échelle imberbe, un mur qui devait accueillir une fenêtre, soutenir une ouverture, un passage vers le vide. Il ne sait plus, il se mélange, si c’est son père ou lui tout seul qui l’a élevée, construite sans l’aide de personne, les clous dans la bouche, le marteau dans la ceinture, comme un grand, mais il ne sait plus, s’il a déjà été grand. Il se rappelle la vue du promontoire. Les arbres étaient plus tendres, moins épais. Il avait installé une petite boite, réplique de cabane minuscule, pour les oiseaux : il espérait convaincre les rouges gorges de s’y attarder, mais il n’y avait que des merles pour venir y cueillir les graines offertes par sa main… Que les merles : c’est déjà bien.

Il y avait une réserve de BD et de livres – il avait plu, un soir, les livres avaient fondu, perdu leurs couleurs, puis leurs mots, mis à bas. Il les avait brûlés, les restes, l’été d’après. Les livres n’ont pas leur place dans la forêt. Cette saison-là, l’été de l’incendie des mille pages, il avait amené une fille. C’est rare d’avoir un invité dans une cabane. On est si seul, d’habitude, à grimper la corde, à passer la porte imaginaire, à hululer de tout son for, à ramasser du petit bois, à faire le guet, on est si seul. Pour une fois il avait invité une fille du village à le suivre. Puis il avait joué au galant, comme son père faisant au restaurant, il l’avait laissée passer la première, grimper avant lui, privilège de genoux. Il avait vu ce que cache une jupe, ce que chuchote une grande vacance, pour la première fois. Une culotte rose et tendue, tachetée de fleurs cousues.

Une culotte qui n’avait rien à voir avec les Barbie déshabillées, rien à voir avec les culottes énormes que sa mère fait sécher, rien à voir avec tout ce qu’il avait vu. Il n’avait pas osé s’approcher trop près. En haut, ils avaient bu une grenadine archi-sucrée dans une bouteille en plastique, ils avaient regardé le ciel, appelé les merles, chanté des chansons fragiles, eu froid et faim, puis ils étaient redescendus, repartis sans se dire un mot. Il la voit encore disparaître comme la biche, comme la cible qu’on manque. Il continue à la voir, il continue à s’enfoncer. Bientôt un champignon unique, rouge, bouton de terre, vient apparaître à ses pieds. Il se souvient d’avoir pissé, enfant, sur ce point de la carte, point le plus avancé de ses promenades, point le plus éloigné de la maison auquel il a eu accès – et de sa pisse jeune et fière est né ce champignon qu’aucune main paysanne, aucune bouche animale, n’a jamais cueilli. Il le regarde avec tendresse, le contourne en prenant tout le temps. Il dépasse sa frontière.

Enfin, il rencontre. Il rencontre la forêt inexpérimentée. Il se délivre de la pesanteur du connu. Il ne suit plus aucune trace.

Arrive la rivière. Il se déshabille. Laisse au sec son short, sa chemise, sa ceinture, ses sandales, son caleçon. Garde la casquette si légère qu’il en a oublié sa présence. Conserve également le petit sac, la banane à sa taille, qui protège son téléphone portable et ses cigarettes. Il s’enfonce dans l’eau froide jusqu’aux cuisses. Ce n’est pas très profond. Mais son corps acclame le risque. Son corps se hisse. Il souffle fort, il traverse à pieds, sans nager, sans mouiller le haut. Il atteint l’autre rive, celle de la forêt plus noire, forêt plus âgée. Malgré le vide en lui, creux qu’il s’impose, il espère : trouver le pouls si rare, la sève secrète des cavités enfouies. Peut-être.

Il la pénètre d’un coup. Il se met à courir, à bondir. Il faut qu’il règne seul et totalement, c’est alors qu’il entre en danse.

Les branches le caressent, strient sa peau qui rougit par timidité. Ses pieds s’enfoncent dans les feuilles qui ne sont plus feuilles, dans les fleurs qui ne sont plus fleurs, dans cette terre qui n’est plus que terre, prête à recommencer, à expulser l’air, à remplacer l’absence sans l’aide de quiconque, car seule la terre sait provoquer sa propre présence, sait renaître de son absentéisme même – la terre a la chance d’avoir plusieurs commencements. Il n’y pas de phénix, pas de cendres – seulement de la terre mordorée. Il s’y noie et continue sa course. Il file droit. Il sait. Prend le chemin infini, rien à ajouter, rien à y soustraire. Il dévale, s’imagine la pente. Partir à vide, lâcher les rênes. Il ne veut plus s’acharner pour ce monde, celui qu’il laisse derrière. Il marche sur ses racines, sans s’arracher. Il n’écoute même pas, n’attend plus rien. Le monde va s’offrir à lui, va jeter son masque. Il ne peut pas faire autrement : le monde bientôt se tordra d’extase devant lui.

Il se dit que la nature appartient au monde entier. Il se dit que s’il croisait un chasseur, là, maintenant, il lui briserait la nuque. Il lui briserait la nuque non pas parce qu’il abat des petits animaux, des oiseaux qu’il donne à ses chiens ou des lapins qu’il donne à ses fils – non : il lui briserait sa nuque de chasseur car il fait quelque chose de la nature. Il s’en sert, il l’utilise. La nature appartient à tout le monde. La nature ne sert à rien.

Bientôt sa peau n’est plus blanche mais rouge et marron, pierre de substitution. Bientôt ses jambes ne sont plus jambes mais branches tranchantes. Bientôt ses pieds jusqu’à la terre s’appuient et se déversent. Bientôt sa tête gonfle et rayonne, épouse celle du cerf donc du roi, s’arrime à la forêt entière, jusqu’au grand soleil. Il retrouve le souffle. Il retrouve l’espoir des grandes enjambées, des sauts d’obstacle. Petit il avait peur du loup : quand ses parents rentraient tard, il ne pouvait pas rester en place dans l’appartement, il ouvrait toutes les portes, de chaque pièce, pour être certain qu’aucun loup n’y était. Il appelait au loup, de toutes ses forces, lui ordonnait de se sortir, de se montrer. Et les taches noires quand il fermait les yeux après avoir trop regardé la télé ou trop rêvé – ce qui pour lui était, malgré ce que les poètes et les psy racontent, la même chose – les taches prenaient la forme de la gueule du… Mais pas là. Plus maintenant. Si le loup venait à lui, entre les buissons, il l’embrasserait, il lui relèverait les babines, passerait sa langue sur le rouge suintant, sur la nuit noire mâchoire, sur ses crocs. Il lui dirait pardon. Pardon d’avoir eu peur de toi.

Mais pas de loup, la forêt imperturbable. Seule, sa course, fuite en avant, dérange feuilles et roches. Le sentier a pris fin depuis longtemps. Il avance à même la nature.

Il s’y baigne. Soudain : la clairière. Promesse éclatante. Retrouvailles avec le ciel qui s’était absenté. Au centre : une souche. C’est l’instant de la pause, l’instant du souffle rond, en cercle. Il s’assoit. La souche rappelle l’arbre qui siégeait là, prenait toute la place, dépassait les cimes. Il ne reste qu’une souche tiède, fatiguée par la pluie, fatiguée par le temps. Il y prend place. S’invente un dossier, une chaise longue. Il ouvre sa pochette, y sort une cigarette. Il s’ennuie – redevient homme.

Sa main dérape, attrape son portable, se reconnecte au réseau, c’est-à-dire à l’autre ciel, numérisé, qui surplombe tout, qui a tissé au-dessus de toutes les têtes, qui traversent tous les esprits. Il craint un revirement, mais c’est pire. Ce geste le détourne. Il ressent à nouveau : il a faim, il a froid, il a mal, il touche le sang sur ses jambes et son torse. Ce geste le ramène à ses réflexes humains. À sa nudité absurde. Il a honte. Mais il n’arrive pas à se détourner du détournement. Provocation de la Facilité – déesse infernale, double mauvais de Félicité. Il ne résiste pas. Il cherche le réseau, les trois barres, la 4G. Il se demande si d’ici on peut l’entendre, si d’ici il peut poster. C’est terrible, comme il s’en veut. Il aurait mieux fallu le livre, ou un carnet, pour dessiner, gribouiller, chuchoter – « j’aurais eu l’air plus noble », pense-t-il. Trop tard. Son téléphone cache son sexe, l’habille à nouveau. Il va zieuter sur les images continues, transparence sans obstacle, la vie perpétuelle que crache le réseau sans cesse, sans fatigue, sans effort. Il avale tout : clique, like, clique encore, tag, cœur, commente, s’abreuve. Ça ne suffit pas. Il va se réfugier sur TINDER, l’application de rencontres, qui en ville lui fournit du divertissement, limité certes, mais tout de même salutaire. Il veut provoquer l’application, à son tour : voir si elle est capable de lui fournir quelque chose, là, en pleine forêt, en pleine fuite, en plein rien, voir si elle peut toujours. La carte ne répond pas. Soulagement. Il semble avoir gagné, vaincu le réseau. Il éclate de rire, crie victoire, cherche un public, un allié à qui montrer la preuve – le silencieux l’a pris entièrement, même à l’écran. Il semble qu’il ait réussi sa disparition. Il mime un geste, une tentative. Après tout : balancer le plus loin possible cette âme sœur connectée, ce porteur de nouvelle sensibilité, ce serait là un exploit digne des héros et des saints. La certitude d’avoir réussi. Il tend le bras. La forêt l’accompagne, le soutient. Il met en route la propulsion, s’apprête à tout jeter, avec violence. Mais au moins de lâcher la main devenue catapulte, un bip sonore fracasse son tympan. La carte a trouvé. Un cœur clignote : pouls tant désiré de la forêt. « Ça a matché. » Il prononce cette sentence avec admiration et dégout. Il se dit qu’il ne peut pas s’en séparer. Que sans lui, sans elle, il est perdu. Privé de cœur. Il se ressaisit, annihile l’action, détruit ses chances d’aller au bout. Maintenant il a retrouvé l’acte, la cause, l’envie, le programme : il faut rejoindre le point. Il faut aller voir ce qui là-bas clignote. Suivre la procédure. Il reprend sa marche.

Ce n’est pas loin. Il ne court plus. Il marche, bombe le torse, prépare son entrée dans ce lieu sorti de nulle part. Écarter les branches, rejeter leurs caresses qui, quelques minutes avant ce détournement, lui donnaient encore tant de plaisir. Il n’a plus le temps de se complaire. Il écrase quelques fleurs sauvages, naïves marguerites juste bonnes à se faire talonner. Le clignotement accélère, ordonne au pouls de le suivre. Il est tout près. Encore quelques mètres, quelques branches à sectionner. Dans la forêt la plus sombre, devenue végétal dur, du marbre vert ou de l’onyx clair, il aperçoit un bout de mur gris. Il arrache les plantes. C’est un château, un petit château fort, oublié de la géolocalisation et de la transparence. Un vestige du temps des illusions, des gestes cachés, des mensonges encore tenables. Il touche la pierre, vieille amie.

« C’est donc toi qui luisait sur mon écran, c’est donc toi qui m’a trompé en me donnant un sens, un itinéraire. » Sa main caresse la peau lisse quand surgit une cavité, comme un serrure. Il y glisse un doigt ferme. Le mur s’ouvre, libère une fille, apparition immédiate, beauté sans détour, tenant également un portable. Elle sursaute, étouffe un hurlement. Elle lui tourne autour, le renifle partout : d’abord ses cheveux, ses lobes d’oreilles, puis suis les bras, entre ses fesses, dans son creux de poplité – recoin le plus intime – puis autour de son sexe, qu’elle soulève avec douceur, pour humer jusqu’à son embranchement, sa souche. Elle lui parle avec des mots qu’il ne comprend pas, qu’il ne peut pas comprendre : lâcher quelques appâts sur une messagerie numérique, passe encore, mais écouter ces mots-là, qui prennent leur temps, ces questions, qui inquiètent, c’est pour lui un risque, un étonnement. Alors il reste silencieux.

Elle lui dit : « D’où nous vient ce vacarme ? Quel est ce bruit bizarre ? Mais quelle est cette odeur ? Ce musc fort, mixture de digitale et d’épice noire, parfum qui m’enivre, me fait tourner le crane… Vraiment désagréable, l’étranger parfum. C’est un mâle. Un mâle de la ville qui vient nous voir. Visite impromptue. J’espère qu’il est plein de surprise, plein de tours, même sans manche. Il est plutôt bien fait, par rapport au souvenir que j’ai des hommes, à l’idée que je m’en fais. Il est plutôt droit et ferme, je n’ai plus envie de tendresse, plus envie d’attendre. On a fini par entendre notre appel, capter notre signal. On a fini par ouvrir du dehors, nous sortir de là. Nous vivons, mes sœurs et moi, dans ce tas de pierre, sans trop savoir quoi faire. Nous restons entre nous. Quel honneur nous vaut votre visite ? Que voulez-vous nous faire ? Ah quelle allure, maintenant je vous respire. Mais n’allons pas trop vite. Nous craignons toujours d’avoir tout notre temps. Ne gâchons pas une telle distraction – vous. Comment avez-vous fait pour découvrir l’entrée, dites-moi… Vous êtes le premier. Il y a bien eu, il y a quelques années, ce type au 4×4 japonais. Il s’est enfoncé dans les douves du château. Je lui ai dit : mais prenez mon vélo ! Il est parti en courant, sans se retourner. Pas vous : j’entends votre souffle court, votre sueur, c’est l’ardeur d’un retour. Mais on vous a détourné, amené jusqu’à nous. Maintenant vous regrettez. Ne partez pas encore. On vit depuis la dernière guerre mondiale, c’est dur pour le moral… Dans cet abri, sous ces tonnes de béton. On manque de distractions. Alors vous voir, ça réveille en moi quelques pulsions. Elle vous sied à ravir cette casquette en toile. J’y lis N et Y : sont-ce vos initiales ? Est-ce comme ça qu’on se drape aujourd’hui, est-ce la mode à Paris ? Je n’en sais rien, apprenez-moi. Je voudrais tout savoir, rattraper mon retard. Est-ce ainsi pour tout le monde ? Mon cher… La visite est si rare. Juste un charmant doberman qui a dévoré le mollet de ma sœur Anne. Nous l’avons achevé de l’entrée. Mais ne partez pas. Je vous sens tout crispé. J’ai beau mal connaître les hommes, je sens quand ils veulent se retirer. Vous cherchez une excuse, une pirouette, le mot exit. C’est comme ça que vous faites quand vous n’avez pas envie ? Je vous en prie : restez. On a besoin de vous. Le temps est si long qu’on en deviendrait fous. Faites-moi plaisir, mettez-vous à l’aise. C’est dans un tout petit instant que l’on baise. Tous les coups sont permis. Apprenez-moi le rock et la rumba. Apportez du gin, de la vodka.

Bientôt il fera nuit et le mur reviendra. Nous avons peu de temps pour jouir jusqu’à l’aube. Ensuite vous filerez, par derrière, comme une daube. On est perdu ici, c’est le trou du pays. Sans vie… Alors venez-nous en aide. Enfoncez-moi, laminez-moi par-dessus dessous. Qu’on éclate ces tonnes de bétons, qu’on retrouve à pleine bouche de violentes distractions. Déchirez-moi et faites-moi très mal. Libérez-vous, mouillez mes amygdales. J’en ai besoin, et vous aussi. Vous n’êtes pas venu pour rien jusqu’ici. Loin des tonnes de béton, c’est vous ma sensation. Ensuite vous disparaitrez sans bruit. Vous nous laisserez vos douilles vides, votre ennui. Tout reprendra son cours, s’effacera pour toujours. N’oubliez pas votre nom et faites-moi l’amour. »

Une bande de chasseurs le trouva allongé le lendemain matin dans le vieux blocus. Un chien avait senti sa présence. Son sang ne coulait plus, son sperme avait séché. Étrangement son portable clignotait encore. Il le tenait fort à même son cœur.