Le musée Jenisch à Vevey propose pour encore deux semaines une impressionnante exposition intitulée « D’où je viens » dont la commissaire est Pamella Guerdat, conservatrice adjointe pour la section Beaux-arts.

Le Musée Jenisch Vevey porte le nom de sa mécène, Fanny Jenisch (1807-1881), une Allemande de Hambourg, qui s’est éprise de la petite cité de « Montreux Riviera », l’une des régions les plus belles de Suisse. À sa mort, elle légua à la ville une partie de sa fortune qui permit la construction du musée sous la forme d’un temple, un temple pour l’art. Le bâtiment de style néoclassique fut inauguré le 10 mars 1897 avec seulement quelques dizaines de peintures. Aujourd’hui, le musée Jenisch en possède 53 000. Or, depuis fin 2020, 240 peintures, dessins, gravures ont fait partie d’une étude spécifique sur la provenance.

L’exposition qui se termine déjà le 23 février, traite de l’origine de 240 œuvres susceptibles d’avoir été acquises sans une certitude sur leur provenance. Au bout de ces recherches, aucune des œuvres n’a fait l’objet d’une restitution. Mais Pamella Guerdat, prudente, me confiera : « Toutefois, nous en comptons trois (Hodler, Courbet, Dürer) qui, à ce stade, sont classées dans la catégorie orange (C), qui signifie que “la provenance entre 1933 et 1945 n’est pas élucidée ou présente des lacunes”. Les informations disponibles laissent à penser qu’il pourrait y avoir des liens avec la problématique de l’art spolié. Par conséquent, les recherches doivent se poursuivre ».

Le musée Rietberg, à Zurich, avait consacré, voici plusieurs années, une exposition sur le même sujet : « La provenance des œuvres ». Le célèbre musée zurichois fut l’un des tout premiers musées d’art non occidental à consacrer une exposition et un colloque à la question du « Wege des Kunst », du chemin de l’art.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il est évident que les campagnes contre ce que les nazis taxaient d’« art dégénéré » ont atteint le milieu de l’art et des dizaines de milliers d’œuvres se retrouvèrent sur le marché de l’art. Beaucoup de ces œuvres se sont retrouvées en Suisse, que ce soient des œuvres de collectionneurs juifs ou des œuvres d’artistes expressionnistes, surréalistes ou simplement d’artistes juifs. L’exposition itinérante organisée par les nazis sous le titre de Entartete Kunst (Art dégénéré) s’ouvrit à Munich le 19 juillet 1937. Les historiens d’art n’ont pas oublié que deux ans plus tard, le 30 juin 1939, fut organisée à Lucerne une grande vente d’« art dégénéré », à la galerie Theodor Fischer. Les bénéfices des enchères, nul ne l’a oublié non plus, furent remises au gouvernement nazi. On voit donc qu’à cette époque il y eut de graves collusions entre les nazis et les marchands d’art suisses. Dès 1940, les nazis ont mis en œuvre un organe en charge de perpétrer certes des spoliations systématiques mais aussi des transferts d’œuvres d’art depuis les musées des pays occupés vers le Reich, qui se nommait Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg(ERR), c’est-à-dire équipe d’intervention du reichsleiter Rosenberg, section du bureau de politique étrangère du NSDAP, dirigée par Alfred Rosenberg. Le sujet est fort connu et alimenté par des chercheurs reconnus sur le plan international.

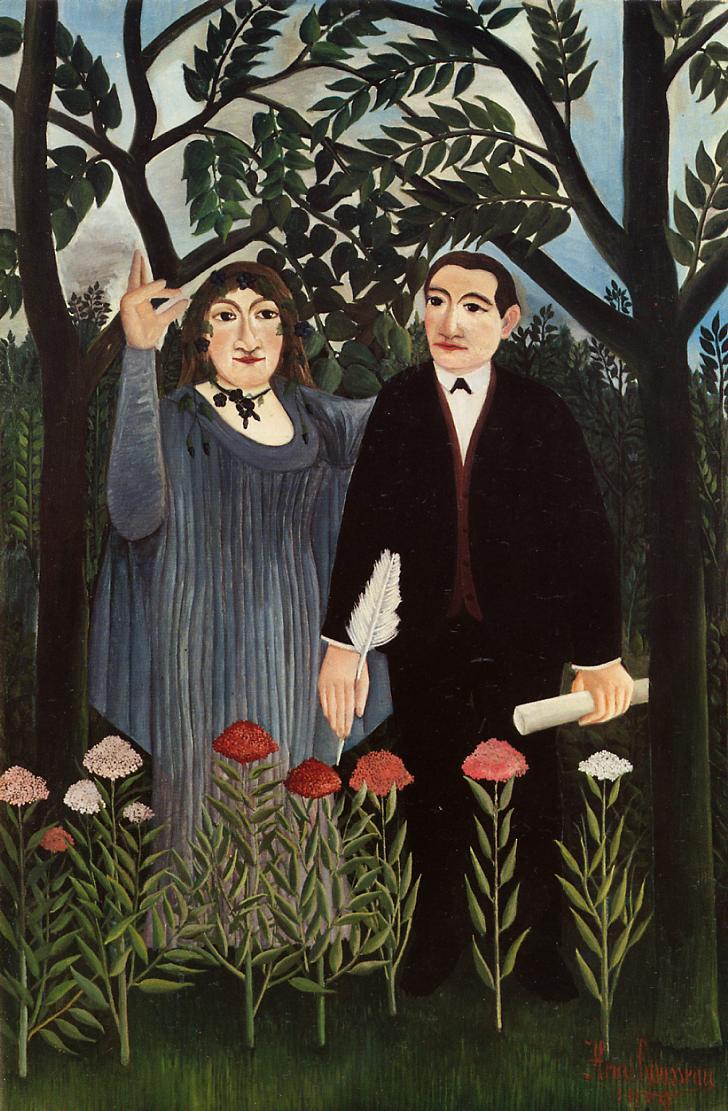

Une question n’a cessé d’interroger les historiens, c’est le cas de Picasso, qui ne quitta pas Paris durant l’occupation et ne fut pas inquiété. Une histoire circule, sans doute apocryphe, de la visite d’un officier allemand à l’atelier des Grands Augustins, montrant à Picasso une photo de l’immense huile sur toile Guernica, hommage de Picasso à la tragédie de la ville de Guernica bombardée par l’aviation nazie, soutien de Franco, en 1937 : « C’est vous qui avez fait ça ? ». La réponse fuse : « Non, c’est vous ! »

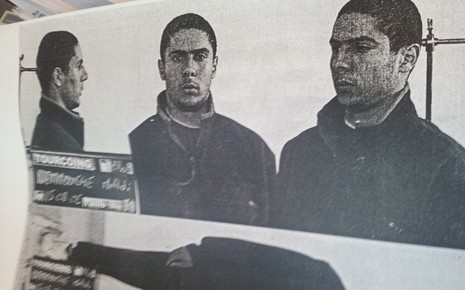

Les photos sont signées par Dora Maar (1907-1997), qui partageait alors la vie de Picasso. La jeune et somptueuse femme, d’origine franco-yougoslave, était photographe et peintre.

En 1998, la confédération helvétique approuva les principes éthiques de la Conférence de Washington applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis. La Suisse a ainsi montré qu’elle accordait une grande importance à la mise sur pied de « solutions justes et équitables » pour faire face aux cas d’œuvres d’art spoliées. Puis elle adopta les déclarations des conférences de Vilnius (2000) et de Terezín (2009) en 2000 et 2009. Il y a tout juste un an, la World Jewish Restitution Organization et la Conference on Jewish Material Claims Against Germany ont publié un nouveau rapport sur la mise en œuvre des Principes de Washington dans divers pays qui faisait remarquer les progrès considérables de la Suisse.

Aujourd’hui, le musée Jenisch, créé de plus par une mécène allemande, nous l’avons dit, accomplit un travail d’histoire et de mémoire exemplaire. En 2014-2015, la collection d’œuvres souvent exceptionnelles de Rudolf Emil Schindler (1914-2015), qui fut tout à la fois artiste, professeur et directeur d’art à Berne, fut offerte au musée Jenisch par donation et par legs. On ne compte pas moins de 600 œuvres de Hodler, et 150 dessins dont certains signés par Delacroix, Millet, Steinlen, Forain, auxquels s’ajoutent des gravures de Rembrandt, Dix, Miró, Picasso, sans compter un corpus d’estampes et dessins japonais et chinois. Une collection d’exception.

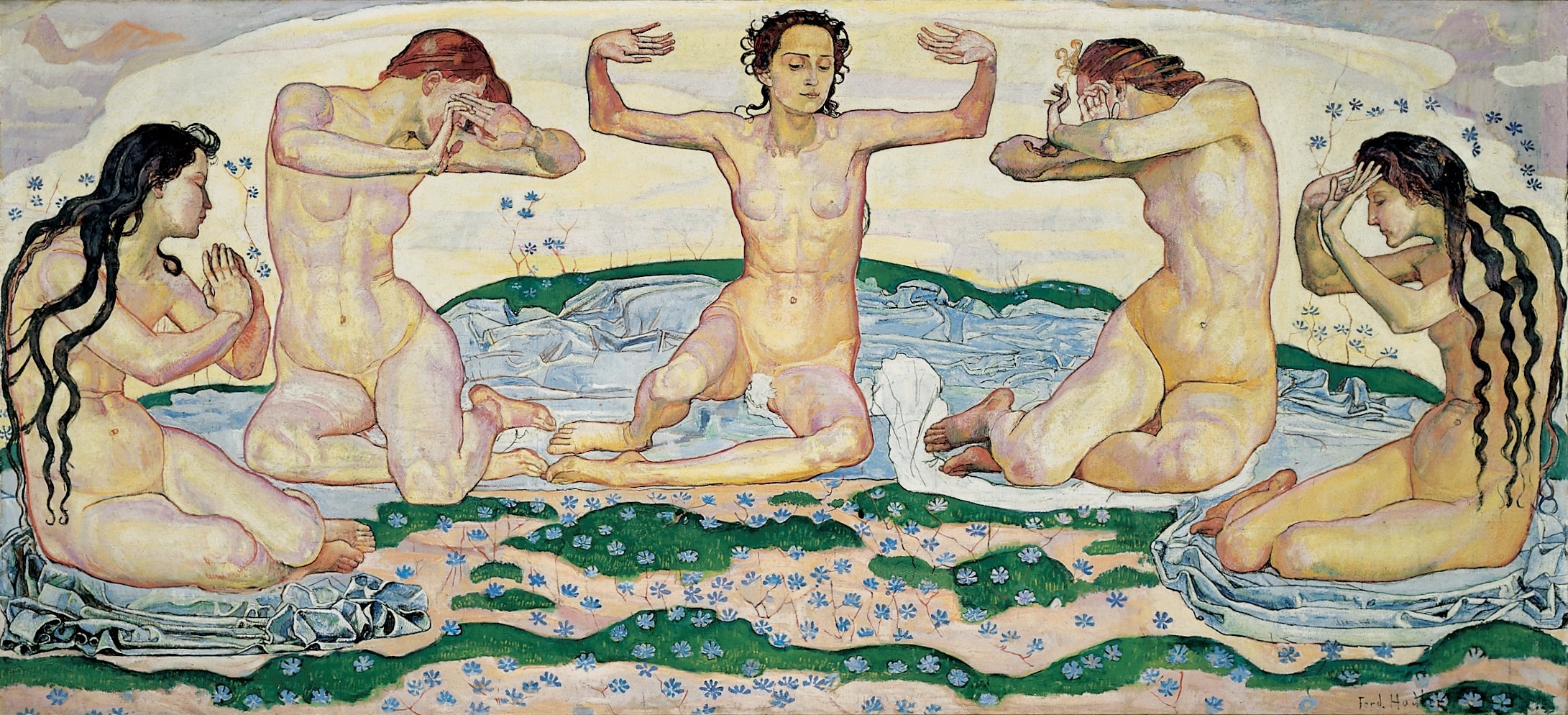

L’œuvre de Hodler « Jour » présentée ici, est particulièrement impressionnante. Elle fait suite à l’huile sur toile « Nuit », présentée au Salon du Champ-de-Mars, à Paris, en 1891, et révèle une œuvre magistrale, qui fut présentée lors de l’Exposition universelle de Paris de 1900.

Les méthodes de recherche de provenance pour Pamella Guerdat et son équipe de chercheuses et chercheurs de l’université de Neuchâtel se sont portées d’abord sur les œuvres importantes acquises les premières décennies par le musée, soit avant 1933 ; puis sur les œuvres entrées dans les collections durant le national-socialisme (1933-1945) ; viennent ensuite des donations et legs d’après-guerre, en particulier les grosses donations émanant de René de Cérenville (1968) et de Rudolf Schindler (2014-2015). La dernière catégorie d’investigations a porté sur des achats et donations plus ponctuels comportant des œuvres au rayonnement mondial. Il faut signaler que la recherche a d’abord porté sur les œuvres en papier, dessins, estampes, gravures, qui représentent 95% du fonds du musée.

On ne peut que saluer l’opiniâtreté de l’équipe du musée Jenisch depuis sa directrice Nathalie Chaix jusqu’à Pamella Guerdat, qui furent accompagnées dans leur longues recherches par Lange & Schmutz Provenienzrecherchen GmbH (Recherche de provenance) ainsi que par le Master en Etudes muséales de l’Université de Neuchâtel et par les archives municipales de Vevey.

Musée Jenisch Vevey

Exposition D’où je viens

08.11.24 – 23.02.25

Plus d’informations