Le monde médusé, tétanisé, presque mutique : voilà le premier effet des premières mesures de la seconde mandature Trump. Et pourtant… Quoi que l’on pense du wokisme, du défi migratoire ou de la menace islamiste, comment ne pas être frappé par le vent de folie destructrice qui souffle, ces jours-ci, sur le pays de George Washington, de John Kennedy et de Ronald Reagan ?

Destruction de quelques-uns des piliers qui tiennent l’économie mondiale. Ou menace, plus exactement, pour quelques-uns des principes (libre-échange, doux commerce cher à Montesquieu…) qui ont fait l’esprit et l’éthique du capitalisme américain. Une Amérique hérissant le monde de tariffs serait-elle toujours l’Amérique ? Le douanier sera-t-il la figure ultime de cette grande aventure humaine qui a, quoi qu’on en dise, puissamment contribué à la prospérité du monde ? Et depuis quand la richesse des nations serait-elle ce stock fini de biens qu’a décrit, une fois, Donald Trump et qu’il faudrait se disputer, tel un trésor, dans une guerre de tous contre tous où il n’y aurait, par définition, qu’un gagnant ? Je ne suis pas un inconditionnel de la « main invisible » d’Adam Smith. Mais j’aime encore moins le coup de poing américain des Proud Boys soutenus par Donald Trump. L’économie mondiale est un équilibre fragile, terriblement instable, où tout ne tient que « par magie », disait un théoricien, Milton Friedman, que les conseillers du nouveau président auraient été bien inspirés de relire avant d’agir. C’est cette magie que la vulgarité trumpiste met, aujourd’hui, en péril.

Destruction, ensuite, de l’alliance occidentale. Les États-Unis ont de vrais ennemis qui sont, aussi, ceux de l’Occident et qui, comme la Russie, la Chine, l’Iran, la Turquie d’Erdogan ou les puissances islamo-fascistes, ont déclaré une guerre implacable aux partisans, partout, de la liberté et du droit. Pourquoi, dans cette guerre qui est, pour le coup, une vraie guerre, s’en prendre d’abord au Mexique allié ? Au sage Canada qui parle, dans sa majorité, la même langue et semble, sous tant d’aspects, le petit frère des États-Unis ? Et fallait-il, dans l’affaire du Groenland, parler au fidèle ami danois comme on parle à ses ennemis ? Distinguer entre l’ami et l’ennemi, tel est le principe du politique selon un autre théoricien, Carl Schmitt, dont ne savent visiblement rien les commentateurs de Fox News propulsés à la tête du Pentagone. Arrive, en Ukraine, l’heure de vérité. C’est-à-dire le moment où il faudra choisir entre deux hommes qui portent, à quelques lettres près, le même prénom mais dont l’un, Zelensky, défend l’Europe tandis que l’autre, Poutine, entend la détruire. Donald Trump prendra-t-il fraternellement parti pour le premier ? Ou lancera-t-il au second ce qu’il disait, lors de son premier mandat, de Kim Jong-un : « We fell in love », nous sommes tombés amoureux ?

Car il y a, enfin, la question de cet humanisme qui est l’âme de l’Occident et dont Voltaire disait qu’il a vocation à s’étendre « depuis Siam jusqu’à la Californie ». Il y avait de la noblesse dans ce projet. Il y a de la grandeur à rêver d’une politique morale, capable de transcender les frontières, de dépasser les égoïsmes nationaux et de se souvenir que les États-Unis doivent à la France de La Fayette et de Marivaux un peu de leur indépendance. Pour M. Trump, seuls comptent la brutalité, la force et les rapports de forces du moment. Pour M. Trump, les hommes sont des grands nombres dont on peut programmer le déplacement ou le nettoyage. Pour M. Trump, le tissu d’organisations qui portent sous toutes les latitudes et, parfois, sous la botte des tyrans le projet philanthropique américain né avec Benjamin Franklin et les autres pères fondateurs doit être moqué (« humanitaire »), diffamé (tous des « fous extrémistes »), voire déchiré d’un trait de plume rageur et fou (le gel, ce 3 février, des 42 milliards de programmes de l’Usaid dont dépend la survie de millions d’êtres humains) : que certaines de ces ONG aient honteusement détourné leur vocation, c’est possible ; mais les mettre toutes dans le même sac, les confondre dans le même opprobre, est une honte plus grande encore.

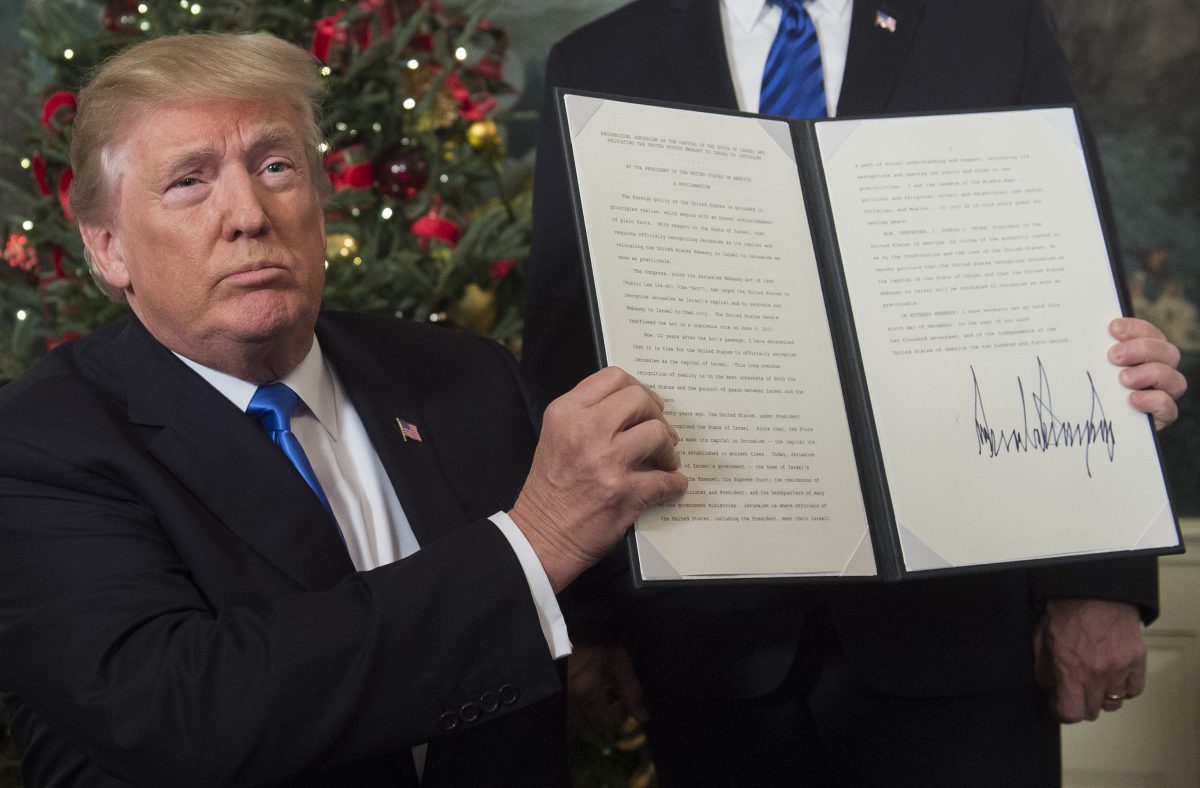

Peut-être restera-t-il à l’actif du nouveau président un soutien résolu à Israël. Et je serais, si tel était le cas, le premier à m’en réjouir. Mais qui peut jurer d’une conception du monde plaçant l’« art du deal » plus haut que tout ? Qui dit que la grande alliance promise résisterait à un accord pétrolier géant, profitable à l’America First et négocié avec telle ou telle dictature hostile au « sionisme » ? Et est-on bien certain que Jérusalem n’ait pas été déjà forcé de s’entendre avec un Hamas qui, dans la nuit indistincte qu’est l’humanité selon Trump, ne vaut pas tellement moins qu’un interlocuteur civilisé à venir ? Israël est une terre. Mais c’est aussi une idée. Et l’on ne défend bien la première que si l’on connaît et partage un peu de la seconde. Je ne suis pas sûr que cela soit possible quand on a fait de la destruction sa Béatrice. Ni que l’Ahavat Israël, l’amour d’Israël, ait sa place dans une politique qui se veut le stade suprême du nihilisme.

Et moi qui a prié pour que Trump soit le président qui pourrait aider Israël de se débarrasser du Hamas, et moi qui dis merci chaque jour au bon Dieu pour nous l’avoir envoyé …! Cher Monsieur Lévy, Monsieur Trump n’est pas un politicien mais un businessman qui retrousse ses manches et se met au travail directement – mais qui aussi s’entourne avec des figures remarquables qu’il peut remplacer immédiatement si celles ne fonctionnent pas comme souhaité, et qui s’ouvre complètement envers ses collaborateurs et ses interlocuteurs, en appellant le dictateur de la Corée du Nord « mon ami Kim » pour lui flatter et le faire pliable … Dans mes yeux et ceux d’Israël, ce n’est que Trump qui peut dire des choses comme « je veux acheter Gaza et en faire un paradis » pour forcer ces potentats arabes hyper-riches à mouver et trouver leur propre solutions pour loger les Gazans liberés de l’Hamas … Monsieur Lévy, croyez-vous qu’une Kamala Harris aurait pu lancer un coup pareil? Of course not, right?

Amicalement de la Suède –

Maja

On pourrait tout aussi bien s’interroger sur la volonté de détruire selon Franklin D. Roosevelt , entre le 2 septembre 1939 et le 7 décembre 1941, jour où le grand homme n’eut d’autre choix que de riposter à l’attaque surprise d’un cosignataire du Pacte d’acier contre l’empire du Mal tel que se le représentait déjà une alliance de l’Axe qui, porteuse de nombreux variants mortels, semble avoir survécu à sa propre rupture.

Trump souhaite rétablir la communication entre les États-Unis et la Russie de l’ex-dirigeant nouvel-ordre-mondialisé Vladimir Poutine. Notre héros De Gaulle, quant à lui, l’avait fait avec Mao un an avant sa réélection, puis avec Franco un an après sa démission, — d’aucuns affirmeraient qu’à 67 ans, il avait commencé une carrière de dictateur.

Empêtré dans la nasse racisée de l’agression sournoise de la Petite Rus’ virtuelle, le laborieux résurrecteur de la Grande Rus’ ne s’est toujours pas tiré une balle après ingestion d’une capsule de cyanure dans l’abri antiatomique du Kremlin, et ce, malgré un soutien indéfectible des États membres de l’OTAN à l’ami ukrainien. Le tsar des kagébistes devrait à première vue mourir dans son plumard comme quelques-uns de ses brutaux prédécesseurs, ou chassé du pouvoir à la manière de son petit protégé Bachar el-Assad pour être remplacé par pire que lui, en l’espèce un normalisateur de l’autoritarisme, du pan-nationalisme, ainsi que du traditionalisme cultuel et culturel.

Faut-il que l’on s’acharne à nous geler les méninges dans cette impasse ou bien alors changer de braquet ?

Tout sauf l’hypothermie, me direz-vous, aussi vous demandé-je comment empêcher que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets en se vantant d’avoir mis fin à une guerre froide qui ne fait que recommencer.

La République ne cédera rien à l’antisémitisme, mais ne laissera personne entraver les intérêts supérieurs de la France, fût-ce au détriment de la survivance de l’espoir de refonder un État juif souverain dont les compatriotes de Shimon bar Kokhba et de Flavius Josèphe, au fond, parvinrent à se passer durant quelque mille huit cents ans et des poussières d’étoile de David.

Faut-il vraiment que l’on décharne la mémoire inviolable et l’histoire inspoliable des fondateurs du monothéisme et initiateurs de plusieurs autres r(évolutions) civilisationnelles que l’on qualifiera de coperniciennes ?

On nous somme de choisir entre un ratiboiseur de droits sociaux et sociétaux grossièrement dévoyés en tant qu’ils confinent désormais au suprémacisme woke, d’une part et, d’autre part, ce suicidaire infatué qu’est devenu l’État de droit désoccidorienté ; entre 1) la volonté de détruire selon un tyran populiste dont les principaux opposants furent invités à la cérémonie d’investiture et non pas abattus d’une balle dans le dos à quelques mètres de la Maison-Blanche ou exténués à mort dans un néogoulag, et 2) la volonté de nettoyer selon une moissonneuse-batteuse de campagne atteinte de palestinite aiguë, dextrement pilotée par sa patrouille de clercs-traîtres à la tête contrefaite.

Permettez-nous d’attendre qu’un miracle nous ait frayé une troisième voie au non-cœur du néant.

À la différence du califat mondial virtuel, la Russie est davantage qu’une glande titillée par un Dieu tortionnaire ; il n’est donc pas invraisemblable qu’un leader ukrainien fort de son haut niveau de résistance à la russification forcée, puisse obtenir de la fédération de Russie une paix réelle, fondée sur la reconnaissance de l’existence d’un peuple ukrainien et, par là même, la souveraineté de l’État dudit peuple, ainsi que l’intégrité territoriale du pays que délimitent ses frontières nationales, en échange d’une cessation définitive des hostilités.

Les Russes ne sont certes pas les plus grands démocrates de la planète mais, contrairement aux Jihadlandais, ils sont capables de s’accomplir à travers autre chose qu’une guerre interMINABLE.

C’est maintenant à eux de voir si la perspective de s’enliser dans les déjections oniriques d’une guerre ingagnable les tenterait, quand bien même les effets bénéfiques inéluctables de la paix n’auraient jamais cessé d’être à portée de main.

Il existe un espace pour le rescellement d’une Union européenne dont la parole s’est démonétisée en se montrant incapable d’agir comme vient de le faire le restaurateur provisoire du droit international Donald Trump, en prenant des sanctions — enfin ! et pourquoi ne pas se joindre immédiatement à lui ? — contre cette parodie macabre de CPI que les États-Unis accusent d’avoir « engagé des actions illégales et sans fondement contre l’Amérique et (leur) proche allié Israël », un espace de véracité, de création et de refonte entre les deux paradigmes débiles d’un monde sans Ukraine devenu vulnérable au chantage nucléaire ou d’un monde sans Russie tel que les génocidificateurs du nazificateur n’ont parfois pas pu résister à la tentation de nous vendre l’après-Poutine sans prendre conscience du service qu’ils rendaient à l’ennemi, dès lors qu’ils lui offraient sur un plateau la possibilité de dédiaboliser l’agression de la Russie contre l’Ukraine en démontrant que l’idéologie impériale du Kremlin était innocente de la nature hitlérique des crimes qu’on lui imputait.

L’avantage doit en tout état de cause rester du côté humaniste et universaliste de la frontière russo-européenne, côté ukrainien s’entend.

L’Europe a un besoin urgent des lumières de l’Ukraine en son sein.

Non par crainte d’une extension du conflit à son sanctuaire doté.

Mais juste pour se rappeler et qui elle est et ce qu’elle est.

Ni plus.

Ni moins.