Jean-Marie Le Pen est mort à l’âge de 96 ans. Il aura joué avec la France comme un garnement avec une boule puante. Il a droit à sa nécrologie : tout homme en est digne face à la dernière béance. Le Pen fut celui qui, pendant sept décennies, aura contraint ses contemporains, tous disparus maintenant, à se demander ce que signifie l’expression « être d’extrême-droite ». Être d’extrême-droite, pour lui, voulait dire être d’extrême-France, mais la France n’est jamais venue, pour notre plus grand soulagement, à se confondre avec la sienne : bouchonnée comme on le dit d’une bouteille de vin, moisie comme on le dit d’un plafond mérulé, renfermée comme on le dit des remugles d’une chambre de vieux célibataire.

Jean-Marie Le Pen naît le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer, dans le département des vents fâchés et des houles giflantes. Fils unique, son père vit de la pêche et sa mère est couturière. Viril et musculeux, bidasse jusqu’à la moelle, vivement attiré par la boue des cloaques et l’amitié des hommes pour les hommes, le sous-lieutenant Le Pen fait l’Indochine, parade en légionnaire le courage en bandoulière, puis, devenu « Jean-Marie » en rejoignant les chapelles poujadistes auprès desquelles il grenouille et élu plus jeune député de France, il repart six mois servir en Algérie, matrice de toutes ses fougues à venir, de ses obsessions sempiternelles, de ses rages insatiables et de ses haines recuites. Sans la guerre d’Algérie, Le Pen serait resté un fonctionnaire lambda des petits racismes ordinaires, mû par des ambitions de sous-préfecture et connu pour des bastons de balloches d’après cuite au chouchen. On prête à ses troupes, ce qu’il clamera haut et fort – loi du Talion à l’appui – d’avoir tenu des ateliers de torture pour faire parler l’ennemi.

De retour en métropole, cherchant une rampe de lancement à son destin et un mégaphone à sa gouaille, il se lance dans des études de droit. Son sens du verbe, son amour de la formule, ses penchants pour la démagogie s’épanouissent sous la robe en même temps qu’il entame, sous les auspices du Front National des Combattants (FNC), une carrière qui ne s’arrêtera plus dans la vocifération, l’invective, le règlement de comptes, l’amour de la France éternelle et la méfiance envers les étrangers, qu’il qualifie plus volontiers, dans les plus clémentes de ses saillies, de « métèques ». Chantre de l’Algérie française, il sera bientôt le contempteur virulent d’une France algérienne. Proche de l’OAS, il ne cache pas son admiration pour le général putschiste Salan et compte parmi ses sympathies le collaborationniste d’État Abel Bonnard, qu’il visite à Madrid, le commissaire général aux questions juives Darquier de Pellepoix, le « Hitler belge » Léon Degrelle, fondateur du rexisme ou encore l’ancien camelot du roi Jean-Louis Tixier-Vignancour, pour lequel il mène campagne lors des élections présidentielles de 1965. Le jeune Le Pen fait ainsi son miel de deux phobies qu’il inscrit au programme de toute une vie : le racisme et l’antisémitisme. Ce Don Quichotte du miasme aura deux adversaires à combattre jusqu’à son tardif dernier souffle : « le bougnoule » et « le youpin », « le youtre » et « le bicot ». Oui, Jean-Marie Le Pen sera venu sur Terre pour ça : se donner et donner des armes pour entreprendre cette guerre-là, sans repos : les étrangers, coupables de tous maux, doivent être boutés en dehors de notre belle nation immémoriale et chrétienne. J’ai dit.

C’est sur ces deux obsessions, qui lui serviront jusqu’à la tombe de vision du monde, que Jean-Marie Le Pen, fonde le Front National, mouvement qui prône sans complexes la défense de « l’identité française » comme s’il en était le dépositaire : cette « OPA » sur le mot « France » restera la marque de fabrique d’un homme qui aura, le torse bombé, le menton volontaire, l’élocution provocatrice et la démarche martiale, voulu circonscrire notre pays à celui de ses fantasmes, de ses fixettes et de ses phobies. Les Français le découvrent lors des élections présidentielles de 1974. Il porte un bandeau sur l’œil gauche, ce qui lui donne des airs de flibustier à l’alcool mauvais. Contrairement à la légende qu’il a cherché à entretenir, la perte de son œil, loin de résulter d’une bagarre héroïque, provient de l’ouverture maladroite d’une boîte de sardines. Grande gueule, Le Pen se montre aussi mythomane à ses heures.

Déjà, il roule les mécaniques. Rien n’est plus jouissif pour Le Pen que d’en imposer et de faire peur. C’est un crâneur qui fait feu de tout bois : défendant la fantasmagorie d’une civilisation indo-européenne en danger, il déteste l’Europe comme institution, affirme la supériorité de la race blanche sur toutes les autres et, de haussement de ton en allusion douteuse – une manière de faire des appels de phare aux franges les plus extrémistes de la population –, il commence une ascension somme toute prodigieuse.

Son parti, financé grâce à un héritage aussi conséquent que controversé, agrège tout : déçus de la politique, chômeurs désespérés, marginaux en soif de reconnaissance, anciens pétainistes, jeunes fafs, cocos défroqués, catholiques intégristes, paumés de tous bords, xénophobes cultivés, racistes avinés, antisémites-à-papa, antisionistes des temps nouveaux, nostalgiques du Troisième Reich, fanas mili, pieds noirs meurtris, anciens membres de l’OAS, millénaristes germanophiles, antigaullistes notoires, adolescents radicalisés, vieillards effrayés par demain, immigrés plus royalistes que le roi, monarchistes mauvais joueurs et même hauts fonctionnaires et intellectuels proches de la « nouvelle droite ». Tous admirent celui qui désormais incarne le « chef charismatique » dont a besoin tout parti populiste digne de ce nom.

La démocratie a ceci de formidable qu’elle peut donner leur chance à des formations qui s’entendent à la dévorer. Le Pen, une fois installé dans son fauteuil de leader incontesté, va ainsi déborder sans cesse d’un personnage déjà débordant : Gargantua de l’immonde, porté par une éloquence hors-pair, un sens efficace de la formule et une maîtrise parfois flamboyante de la langue française, il n’hésitera plus à jouer avec les règles démocratiques, utilisant son temps de parole pour dénoncer la censure dont ses idées sont victimes. A la fois sale gosse et sale type, c’est un emmerdeur : il joue toute la journée, avec une posture qui tourne à l’imposture, à se faire croire et à faire croire qu’il veut et qu’il aura le pouvoir, quand, doucement, on s’aperçoit qu’il préfère suicider ses chances aux instants critiques pour s’adonner à ce qu’il adore avant tout : les excommunications internes, les guerres intestines, la gestion clochemerlesque de son parti fourre-tout. Il n’est candidat qu’à lui-même, s’assurant qu’il peut continuer à nuire en rigolant, qu’il peut persévérer dans la provocation morbide, la pose furieuse et les comportements délétères.

Durant les années 1980, 1990 et 2000, Jean-Marie Le Pen, surpassant toujours son propre personnage avec le pathétique propre aux clowns tristes, dégoisera des sentences et lâchera des propos indignes d’une cité démocratique et incompatibles avec les valeurs républicaines. Avec la délectation d’un masochiste et la malséance d’un voyou, laissant les observateurs divisés quant au bénéfice que le FN peut en retirer (auto-sabotage névrotique ? stratégie planifiée ?), Le Pen, tel un soudard, se retient de moins en moins.

A cet égard, l’année 1987 offre un sordide feu-d’artifice de ce dont la geste lepénienne est capable d’accoucher. De la destruction des Juifs d’Europe, il n’hésite pas à prétendre, lors d’un entretien radiophonique, qu’elle relève du « détail ». La Shoah n’est pour lui qu’un épisode adventice de la Seconde Guerre mondiale. Le rictus maléfique et bien décidé à incarner le rôle de diable officiel de la nation, il commet un calembour fameux (« Durafour crématoire ») qui, en même temps qu’il jette le discrédit sur sa personne, a comme effet pervers de renforcer son mouvement. En direct, dans la très populaire et très sérieuse émission « L’Heure de vérité », il s’en prend violemment aux victimes du sida, qu’il qualifie de « sidaïques » en même temps que de « lépreux », et dont il réclame l’ostracisation immédiate, au prétexte que leur mal se transmettrait par la sueur, les larmes, la salive ou un simple contact.

Sa fréquentation d’historiens négationnistes et de vichystes notoires entacheront définitivement sa crédibilité comme présidentiable, quand bien même il sera parvenu, en 2002, à se hisser (16,86% des suffrages exprimés) jusqu’au second tour contre Jacques Chirac (19,88% des suffrages exprimés).

Un score faramineux, sinon historique à l’époque, qui ne manque pas de réjouir un ami de longue date, Franz Schönhuber, ancien Waffen-SS. Jean-Marie Le Pen sait qu’on n’attrape pas les mouches avec du vinaigre : il saura, grâce à la redoutable promotion de ses oukases, s’attirer la bienveillance de nombre partis crypto-fascistes ou fascistes européens.

Les condamnations, multiples, qu’il recueille, loin de le refroidir, semblent faire à ce défenseur têtu de la peine de mort l’effet de décorations – Le Pen a compris que son salut vient de l’outrance. Laquelle outrance sait aller au-delà du verbe : en 1997, le président du FN s’en prend physiquement à une femme, la candidate socialiste Annette Peulvast-Bergeal, qui porte alors son écharpe d’élue de la République. Un an d’inéligibilité s’ensuit pour l’auteur des faits : il n’en a cure.

À la télévision, Jean-Marie Le Pen se comporte en acteur, calculant ses effets et jouant d’un charisme peut-être réel à en croire ses partisans. Seul un autre populiste, Bernard Tapie, parviendra lors d’un débat sur l’immigration en1989 à lui rabattre son caquet. En effet, les journalistes de tous bords ont longtemps paru incapables de lutter contre sa verve, Jean-Marie Le Pen n’hésitant pas à se poser en rescapé de la bien-pensance, de l’omerta médiatique et d’une justice à plusieurs vitesses. Les joutes verbales étant son fort, bien peu auront réussi, in fine, à trouver la parade contre lui, oubliant peut-être qu’en le laissant faire, il se tirerait lui-même une balle dans le pied. Le Pen, en effet, aura montré pendant toutes ces années d’agitation frénétique et de gesticulations bavardes qu’il était son pire ennemi.

Passant sans transition, comme tous les caractériels, d’une blague salace ou d’une chanson paillarde à un hurlement de colère, il sait se faire respecter mais surtout – ce qui n’est pas la même chose – se faire craindre. On obéit au patron. Sinon, il peut « vous en coûter », comme il aime à le clamer. Coupant sans vergogne toutes les têtes qui dépassent au sein de son parti, Jean-Marie Le Pen n’a cure de ses lieutenants, qu’il traite comme des demi-sels et des obligés. Il saura mater les rébellions (Bruno Mégret), doucher les ambitions (Bruno Gollnisch) ou mettre au ban ses sbires les plus fidèles au prétexte de trahison (Carl Lang). Dictateur d’opérette, Le Pen est à la fois paranoïaque et mégalomane. Il ne supporte pas qu’on lui conteste son autorité et, lorsqu’il consent enfin à abandonner le FN à sa fille Marine, en 2011, ce sera aussitôt, après quelques louanges de principe, pour médire avec aigreur sur sa progéniture.

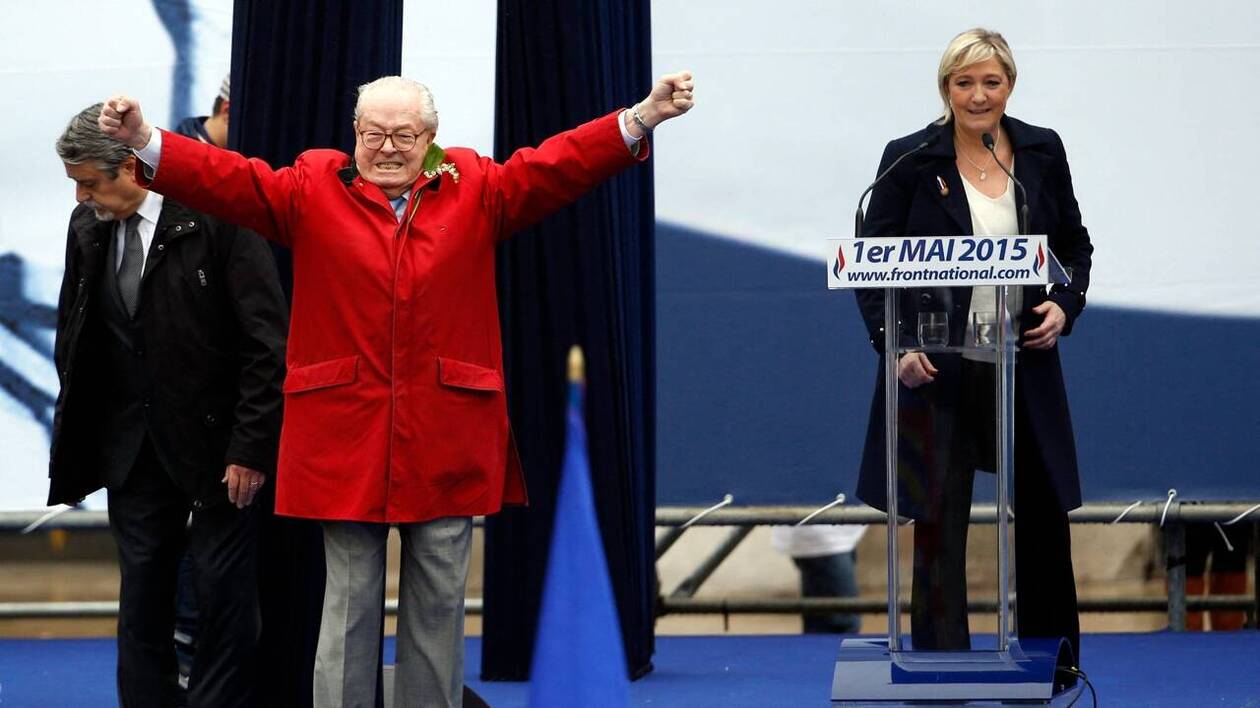

En 2015, le « vieux », suite à des dissensions internes, est suspendu de son propre parti. Une « félonie », selon lui, pour reprendre un de ses termes – médiévaux et désuets – favoris. Le Pen abandonne tout soutien à Marine Le Pen. Lui, qui aura emmené ses idées jusqu’au Parlement européen, est ensuite exclu du FN comme un malpropre suite à un conseil de discipline. À dire vrai, il est devenu encombrant. Après maintes procédures, il est finalement maintenu comme président d’honneur.

En 2018, Jean-Marie Le Pen, tribun fatigué, publie ses Mémoires chez un éditeur confidentiel. Les maisons d’édition prestigieuses approchées, face à la menace de leurs auteurs de s’en aller, refuseront le manuscrit.

Sans doute les historiens s’écharperont-ils longtemps sur la nocivité réelle de Jean-Marie Le Pen, ce défenseur de Kadhafi, de Milosevic, du Ku Klux Klan et de tout ce que le monde contemporain compte de satrapes. Il n’en reste pas moins que celui-ci aura contribué à véhiculer, au nom d’une France qu’il s’imagine sortir des entrailles de Jeanne d’Arc, dont il s’est accaparé indûment le patronage, une idéologie néfaste aux valeurs démocratiques. On peut aisément contrecarrer ses lubies par une image de la France qui, point par point, serait l’exact contraire de la caricature qu’il en dresse : celle d’un pays ouvert sur le monde, tolérant par principe, tourné vers l’avenir, indifférent aux religions et réfractaire au nationalisme façon Barrès.

En se présentant presque constamment sous son pire jour, Jean-Marie Le Pen n’aura pas fait qu’entacher la réputation de son parti (ce qui est son problème), mais il aura, plutôt prou que peu, disséminé dans la société française, déjà divisée, une mauvaise fragrance : celle de la rancœur, de la recherche du bouc-émissaire, de la menace physique, de l’apologie de la haine, de l’humiliation des minorités, le tout agrémenté d’une connaissance toujours approximative, sinon naïve, des dossiers sociaux, économiques, financiers, culturels et géopolitiques. Il serait par conséquent illusoire de croire qu’il ne reste rien de Le Pen : pendant près de quarante ans, les Français auront évolué dans le sillage de ses intempérances, dans la proximité de ses vitupérations, dans le voisinage de ses éructations. Ses sorties, souvent spectaculaires, ont même fini par le rendre comique, par marionnette interposée, et il aura réussi cet exploit, regrettable, de faire partie des meubles. Le Pen a fini par ne plus nous étonner, puis par ne plus nous scandaliser : en cela, il aura été nocif ; en cela, il aura été dangereux. Si la droite extrême, mâtinée d’intolérance hystérique et de défiance maladive face à l’étranger, a désormais pignon sur rue, si elle est parvenue à se fondre dans le paysage, c’est l’œuvre de cet homme qui, sans doute, mystérieux d’abord à lui-même, a fait pousser ses venimeux chardons sur le fumier de l’après-guerre.

Le plus étonnant chez cet homme qui n’est plus là, ne sera plus jamais là, c’est qu’il n’aura jamais « travaillé » : façonnant la statue de sa propre gloire, mettant à sa sauce tous les épisodes de l’Histoire pour s’inscrire dedans, il restera à la fois inévitable et inutile, plus bouffon que roi, et, puisqu’il a semé de la mauvaise graine derrière lui, plus nocif qu’inoffensif. Il est mort, mais rien n’a changé. C’est ce qu’il voulait. De ce point de vue, il a gagné.