Sans parler de l’histoire sainte qui inspira et codifia deux millénaires durant les sujets, les formes et les styles de l’Art occidental, maints grands artistes des temps modernes se sont faits dans leurs œuvres les passeurs, les interlocuteurs, parfois même les dévots, d’un poète, d’un écrivain, d’un penseur, d’un courant littéraire, dont ils se sentaient proches. Je pense à Chardin qui se fit l’épigone en peinture de Diderot, inventeur de la critique d’art. Je pense à David prenant modèle sur les héros romains et grecs de l’Antiquité. Je pense au peintre Chenavard illustrant Hegel quasiment à la lettre. Je pense à Delacroix révérant le Baudelaire des Salons. Je pense à Puvis de Chavannes et sa dette envers le symbolisme mallarméen. Je pense enfin aux Surréalistes sous l’emprise d’André Breton. Tous ceux-là ont relié leurs œuvres à un Écrit en majesté, un auteur, une école de pensée.

D’autres ont adossé leur art à un événement historique tenu pour épochal. Ainsi la Révolution française pour David, le romantisme en acte qu’incarnait l’épopée napoléonienne pour Géricault, les massacres de Scio et les Trois Glorieuses de 1830 pour Delacroix. Il en va de même de Meissonnier, prince de l’académisme et patriote, qui peignit Le siège de Paris en 1870. Tandis que la Commune scellait chez Courbet le combat du Réalisme sous l’angle des théories de Proudhon. Ainsi l’impact de la révolution bolchévique et du stalinisme sur la Culture et les arts, en Russie et ailleurs. Ainsi, en réaction à la boucherie de 14-18, la naissance de Dada au Café Voltaire à Zurich. Ainsi Otto Dix et George Grosz, témoins sarcastiques de l’Allemagne de Weimar. Ainsi Guernica pour Picasso. Plus encore, la matière brute que le nazisme, la Shoah, Hiroshima, fourniront à l’existentialisme, à la littérature de l’absurde, à Giacometti pour sculpter, émaciés, filiformes, tels les suppliciés des camps, ses Hommes qui marchent. De même que les fusillades de Résistants dictèrent à Fautrier sa série des Otages ; de même sa déportation à Dachau les dessins du peintre Music. Ainsi encore, en miroir des récits du Goulag de Chalamov et de Soljenitsyne, les peintres dissidents de l’ère soviétique, tombés depuis dans l’oubli.

L’essai de Michaël de Saint-Cheron, Les sept palais célestes d’Anselm Kiefer, porte sur cette figure éminente de l’Art allemand aujourd’hui, qui a placé sa geste picturale sous l’égide de Paul Celan et ses poèmes où plane l’ombre lancinante de la Shoah. Comme tous les Allemands après-guerre, comme ses pairs – Immendorff, Baselitz, Penck, Richter, Polke, Lüpertz –, Kiefer reçut en héritage le lourd passé germanique, de Luther à Hitler. Un passé, outre-Rhin bien plus qu’en France, dont on ne voyait comment il pourrait jamais passer, et qu’il fallait affronter. Mais comment ?

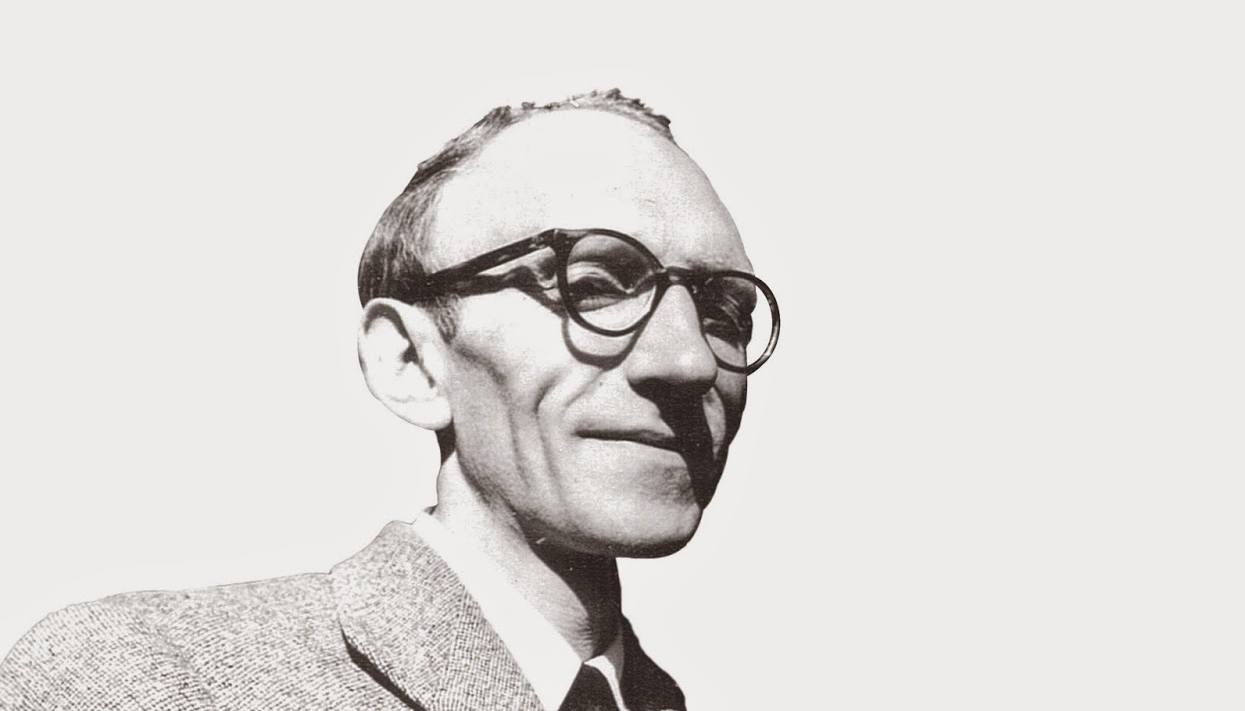

Paul Celan et les anti-Adorno

D’autant qu’au sortir de l’Enfer nazi, le philosophe Adorno, un des piliers de l’École de Francfort, avait proféré urbi et orbi « qu’écrire un poème après Auschwitz était barbare. » Entendez : l’art en général. Cet oukase sans appel déclencha un séisme au sein des intelligentsias occidentales. Plus de poésie ? Ce serait, disaient les tenants de la liberté en art, une victoire posthume du nazisme. Lointain émule d’Hölderlin, de Novalis et de Rilke, le poète de langue allemande Paul Celan, dont les parents avaient péri dans la Shoah, lui-même y échappant de peu, opposa aux partisans d’Adorno ce vers définitif : « Personne ne témoigne pour le témoin. » Aux côtés des historiens de la Shoah, Raul Hilberg en tête, Imre Kertész, André Schwarz-Bart, David Rousset, Robert Antelme, Primo Lévi, Elie Wiesel, se feront les passeurs incontournables de la Déportation et de la destruction des Juifs d’Europe. Les poèmes de Paul Celan se succéderont, soulevant l’admiration générale, tandis qu’il luttait pied à pied contre la dépression.

Comment rendre l’indicible, le monstrueux et l’innommable intelligibles par les seules voies de la raison, de la recherche historique, de l’archive, de la sociologie politique ? Aussi outillées soient-elles pour explorer le pandémonium nazi – si riches soient-elles d’enseignements sur la bestialité du Troisième Reich, sa genèse, ses ressorts cachés, ses modes opératoires –, les approches savantes de la Shoah butaient sur son énormité irréfragable, rebelle à tout arraisonnement nouménal. Hilberg lui-même reconnaissait ne pas pouvoir répondre à « Pourquoi la Shoah ? », cet immense processus industriel collectif dénoué de toute rationalité, de toute signification, sans pourquoi ni parce que, à l’image de la rose du moine Silesius cher à Heidegger. La rose, disait Silesius, est sans pourquoi. La Shoah, de même, était sans pourquoi.

Le récit vécu, la plainte muette des survivants et, paradoxalement, la banalité comptable des bourreaux lors de leurs procès remédiaient pour partie à ce sans-pourquoi. Par-delà l’approche historique, par-delà les biographèmes, seule la métaphore de l’art, plaidaient les anti-Adorno, pourrait rendre sensible la barbarie du Moloch nazi. Seules la fiction, la mise en mots, en images, en musique, en peinture, pourraient fouailler ce Mal absolu, mettre à nu jusque dans ses tréfonds cette négation sans précédent de la civilisation et de la condition humaine. De surcroît, ce détour par l’art vaccinerait les masses allemandes tentées par l’amnésie. L’art les immuniserait plus sûrement par l’affect contre toute résurgence de la Bête immonde.

Le risque était d’essentialiser, de démoniser, d’ériger le totalitarisme en attracteur morbide, d’en faire un absolu irréductible à toute visée autre qu’eschatologique. Comment penser et dire en creux la Shoah, sans verser dans l’hermétisme de l’insondable, ou, à trop s’en approcher, s’en faire le ventriloque involontaire, ou encore manquer d’y dévaster son âme ? Paul Celan s’y essaiera par le poème en langue allemande, jusqu’à s’y consumer et s’en libérer dans la mort. De même, un peu plus tard, Primo Lévi. Celan se rendra en 1967 chez Heidegger dans sa cabane en Forêt Noire, sans que le philosophe ex-nazi ne dise mot du martyr juif, de la disparition de corps sans noms et en grand nombre partis en fumée, avec pour sépultures les nuages. Paul Celan se suicidera en 1970, à l’âge de cinquante ans, en se jetant dans la Seine à Paris. Il aurait pu dire : « Heidegger m’a tué. »

La querelle lancée par Adorno rebondira à propos de la mise ou non en images de la Shoah, avec, en 1978, la série télévisée Holocauste. L’histoire d’une famille juive allemande aux prises avec le nazisme bouleverse l’Allemagne en plein retour du refoulé. Puis ce sera, en 1985, Shoah, le film légendaire de Claude Lanzmann. Au profit exclusif du témoignage vivant, de la parole humaine, Lanzmann s’interdit toute représentation de la Shoah par des archives d’époque ou quelque reconstitution que ce soit. A l’opposé, La liste de Schindler, de Spielberg(1993), puis La vie est belle, de Roberto Benigni (1997) s’autoriseront sans états d’âme d’en passer par la fiction et même la fable.

Anselm Kiefer et la Kabbale

Anselm Kiefer est né en 1945, bénéficiant ainsi du « privilège de la naissance tardive ». A ceci près que son père, comme des millions d’Allemands, appartenait à la Wehrmacht. Arrivent à l’âge adulte les générations « d’après », les Fassbinder, Rudy Dutschke, Joschka Fischer et autres jeunes gens en colère, qui, aux cris de « Papa pue », rompent l’omerta sur le passé nazi et le pacte du silence où se complaisait l’Allemagne d’Adenauer. Ils demandent aux leurs : « Qu’as-tu fais, où étais-tu pendant la guerre ? » Ils auront pour ainés Gunter Grass, Heinrich Böll, Willy Brandt.

A 24 ans, Kiefer réalise pour réveiller les masses allemandes du non-dit général, une série de happenings solitaires qu’il baptise « Occupations », en France, en Suisse, en Italie, au cours desquelles, paradant dans l’uniforme paternel, il mime le salut nazi.

Le scandale est immédiat. Kiefer est lancé. Sa course ne s’arrêtera plus. Peintre de l’Holocauste, il choisit de se placer sous le patronage de Celan, à qui il ne cessera de rendre hommage dans d’immenses toiles monumentales ponctuées d’objets-rebuts, de fleurs de cendre, plus chargées de matière picturale les unes que les autres, multipliant en autant de sillons, de-cicatrices, des milliers de lignes semblables convergeant toutes vers un point de fuite fatal, un mur, un ciel noir, une barrière de feu ou un néant, sur quoi Kiefer écrit à la craie blanche des vers ou des sentences de Celan.

Au désespoir de ne pouvoir expier, par l’invocation au poète, la faute d’être né allemand, de même qu’avaient été irrémédiablement jugés coupables d’exister les juifs d’Europe tout au long des siècles, Kiefer, comme Garouste en France, va se plonger dans la Kabbale. Une plongée qui fait l’objet, après d’autres exégèses de haut vol, du livre de Saint-Cheron.

Grossièrement résumée, la Kabbale repose sur cette idée que Dieu, devant l’iniquité des hommes, s’est retiré du monde dès sa création. Cette rétractation, ce tsimtsoum, cet abandon de l’humanité livrée à elle-même et à ses ruines, c’est, disent les kabbalistes, et avec eux Kiefer lecteur de Gershom Scholem, le commencement du monde. Ce retrait, aux yeux des commentateurs, préfigure la Shoah, qu’il a rendue possible. Face au Mal absolu et à cette contraction du divin, retourné à son irrévélation, ce qui, au passage, interdit toute rédemption, les hommes n’en sont pas moins requis d’accomplir une impossible réparation, le tiqoun olam, en se livrant sans relâche à l’étude de la sainte Loi, loin des bosquets sacrés.

« Peut-on demeurer juif, s’interrogeait Levinas, devant un Dieu qui rompt l’alliance, qui cesse de répondre, qui refuse le recours, qui vous laisse mourir, comme s’il vous avait abandonné ? »

Je ne rentrerai pas plus avant dans les arcanes de la Kabbale dont se nourrit Kiefer. Comme tant de spectateurs de ses énormes compositions-mausolées, je me suis senti écrasé, effrayé même par cette pluie de néant qui sourd des ruines, des escaliers qui ne mènent nulle part, des voies de chemin de fer désaffectées, des bunkers, des grottes, des cryptes dont Kiefer peuple à plaisir ses deux immenses friches et entrepôts industriels en France, où ce démiurge a choisi de vivre et de défier les Dieux, jusqu’à maculer de son sperme, jour après jour, page après page, un ouvrage en allemand, où il s’enorgueillissait d’avoir engendré des millions de non-nés.

Bernard-Henri Lévy, dans Les Aventures de la Vérité, le livre-catalogue de l’exposition du même nom à la Fondation Maeght en 2013 sur les liens de la philosophie et les arts, faisait de Kiefer un géologue, alchimiste de la dévastation barbare de lui-même et du monde, en guerre avec la matière.

J’ajouterai que ce démiurge halluciné et tragique, ce magicien tectonique hanté par la Shoah n’en reste pas moins, dans sa démesure wagnérienne et presque teutonique, un héritier des grands mythes germaniques, plus proche des Nibelungen que de Paul Celan, du surhomme de Nietzsche que des Lumières de l’Aufklärung.

A cet égard, Michaël de Saint-Cheron note qu’à l’exception de Kiefer lui-même et de quelques gisants, dont l’Athanor de la colonnade du Louvre, les hommes sont totalement absents dans la peinture du Maître. De la misanthropie métaphysique considérée comme l’un des Beaux-Arts ?

a vous lire

j’en ai déjà beaucoup dit; je voudrais pouvoir en dire beaucoup plus encore