Il n’en reste aujourd’hui qu’une ruine. Trace éloquente de la tragédie allemande du XXe siècle. Un portique de brique avec ses trois arcs, ses sculptures brisées et ses oculi qui ouvrent depuis des décennies sur le ciel. Le témoignage d’un raffinement architectural associé à une volonté de grandeur, de puissance industrielle et politique inauguré par l’empereur Wilhelm I et le chancelier Bismarck en 1880. Voilà ce qui reste de l’Anhalter Bahnhof dans le quartier berlinois de Kreuzberg, non loin de la Postdamer Platz. Un édifice dont la façade faisait près de 60 mètres de largeur et dont la profondeur atteignait 160 mètres, en son temps l’une des plus grandes gares du continent. Ce fantôme du passé, Paul Celan l’évoqua dans deux poèmes, Air lilas et La Contrescarpe (« Tu es venu par Cracovie à l’Anhalter Bahnhof. Vers tes regards coulait une fumée qui était déjà de demain ». Allusion à son passage à Berlin à l’âge de 17 ans, la veille de la « Kristallnacht », la « Nuit de cristal » du 9 au 10 novembre 1938). Le metteur en scène Klaus Michael Grüber, lui, en fit une copie comme élément de décor sur la pelouse de l’Olympiastadion de 1936 dans son spectaculaire et crépusculaire Winterreise en hommage à Hölderlin, avec cette comédienne dans la nuit d’hiver chantant à cappella le premier des Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler. Et dix ans plus tard, en 1987, pour son Der Himmel über Berlin, ses Ailes du désir, Wim Wenders dirigea Peter Falk dans un plan où l’on voit l’acteur américain plongé dans un monologue intérieur face à ce vestige d’un monde disparu alors au milieu d’une friche comme en connaissait la ville divisée avant la Chute du mur.

Ce reste d’architecture sera l’emblème d’un nouveau musée dont va se doter la capitale allemande, l’Exilmuseum, qui ouvrira ses portes en 2025. Projet porté par la romancière Herta Müller, prix Nobel de littérature en 2011, il sera édifié derrière ce qui, avec le temps, est devenu une forme de mémorial. Et pour cause. De cette gare, avant les bombardements alliés qui la détruisirent en partie, en février 1945, 116 trains emportèrent plus de 9 600 Juifs vers le camp de concentration de Theresienstadt. Départ pour l’horreur, départ pour un espoir de fuite pour d’autres car cette gare fut également la porte, l’unique porte vers l’étranger pour ceux qui, Juifs ou non, il y a quatre-vingts ans exactement, dans les heures et les jours qui suivirent l’arrivée d’Hitler à la Chancellerie, comprirent que leur existence venait de changer soudainement, dramatiquement, leur survie ne dépendant plus que d’un train en partance d’un quai de la gare d’Anhalt. Pour d’autres, des diplomates, des journalistes étrangers, cette gare représenta, à partir de cet hiver 1933, l’entrée dans la capitale d’un monde de violence, de non droit. La capitale d’une dictature sans équivalent. Nuançons. Elle fut aussi, durant les Jeux olympiques de 1936, ces « Olympiades hitlériennes », ce grand moment de propagande, point d’orgue de la tentative de séduction nazie au niveau international, un lieu de passage pour les délégations d’athlètes et la presse de tous les continents. Un lieu de prestige pour qui était dupe.

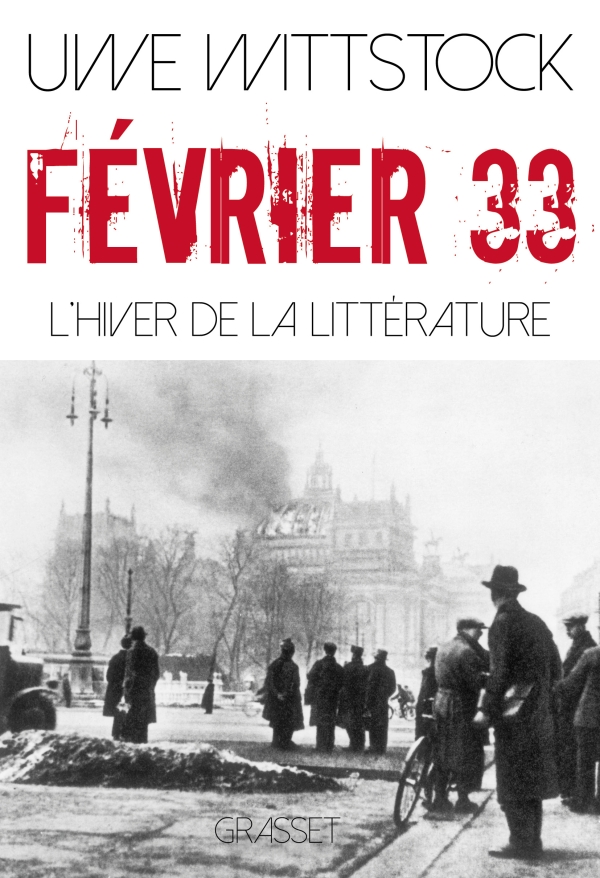

L’Arnhalter Bahnhof est très présente dans l’essai d’Uwe Wittstock, Février 33, L’hiver de la littérature, que viennent de publier les éditions Grasset dans une traduction d’Olivier Mannoni. Nous y apprenons que c’est de celle-ci que Klaus Mann, quelques heures après que Hitler fut nommé par le vieux président du Reich Paul von Hindenburg, quitta la capitale pour Munich qu’il espérait encore à l’abri de la vague brune, que Bertolt Brecht et Helene Weigel fuirent pour Prague le 28 février, le lendemain de l’incendie du Reichstag, qu’Alfred Döblin, ce même jour, prit un train de nuit pour Stuttgart après avoir réussi, grâce à la foule, à semer un agent de la SA qui le surveillait, pour poursuivre ensuite son voyage de survie vers la Suisse, puis la France, qu’Elske Lasker-Schüler abandonna Berlin, en avril, pour se réfugier à Zurich. Et tant d’autres encore. Certains avec une petite valise bouclée dans l’urgence. Avec l’espoir de revenir, de retrouver leur ville. Dans quelques semaines, quelques mois, une fois cette folie passée. Beaucoup n’y revinrent que douze ans plus tard, certains jamais.

Les mérites du livre de Wittstock sont nombreux. Par sa construction, le récit au jour le jour de ce que vécut l’Allemagne entre le 28 janvier et le 15 mars 1933 à travers les attitudes, commentaires, décisions d’écrivains, éditeurs, journalistes, artistes, politiciens socialistes et communistes, souligne l’effervescence insurrectionnelle qui gagna Berlin et d’autres grandes villes allemandes. Le premier défilé aux flambeaux, la foule le bras droit levé. Les « Heil ! ». Les Goebbels, Göring, Frick, Hess qui exultent. La violence urbaine. La peur. La nécessité de changer d’adresse tous les soirs. Brecht qui considère qu’un hôpital est un meilleur camouflage qu’un logement privé. Les combats incessants qui opposent militants communistes du KPD aux milices fascistes. L’expression la plus redoutable, immédiate, de l’antisémitisme d’État. Le premier autodafé à Dresde, le 7 mars, qui en appellera d’autres pour culminer avec celui, spectaculaire, effrayant, de Berlin, le 10 mai au soir, avec ses fameuses « sentences du feu » que rappelle Wittstock : « Contre la trahison littéraire des soldats de la guerre mondiale, pour l’éducation du peuple dans l’esprit de la volonté de défense : je livre à la flamme les écrits d’Erich Maria Remarque[1]. Contre la défiguration hautaine de la langue allemande, pour l’entretien du bien le plus précieux de notre peuple ! Contre l’insolence et l’arrogance, pour le respect et pour la vénération de l’immortel peuple allemand ! Engloutis aussi, flamme, les écrits de Tucholsky[2] et Ossietzky[3] ! ».

Cette folie destructrice, « purificatrice », la terreur qu’elle généra chez des écrivains, journalistes et intellectuels qui virent en quelques jours tout espoir de publication disparaître, chez des dramaturges, metteurs en scène et comédiens bannis en quelques semaines des scènes du pays, tout cela est saisissant, tout cela était connu. Mais ce que ce livre permet de mieux comprendre, c’est la vitesse folle avec laquelle tout changea. Brusquement, les paramètres d’hier furent écrasés. L’État de droit disparut du jour au lendemain. Et tous alors de se poser la question : rester ou partir. Tous ? Non, sans doute pas. Mais pour ceux qui se savaient dans le viseur de la meute fasciste, oui. Certains n’eurent pas le temps de tergiverser et furent arrêtés. D’autres bénéficiaient d’un statut social, d’une aura protectrice. Du moins l’imaginaient-ils.

Wittstock a dû faire des choix. Il ne pouvait en être autrement, Berlin et plus largement la République de Weimar possédaient alors un nombre extraordinaire d’écrivains et intellectuels. Seuls certains, mais ils sont tous singuliers et remarquables, se retrouvent dans cette chronique d’apocalypse. Outre Thomas Mann, à l’étranger en ces jours de désastre pour une série de conférences sur Wagner dont le contenu provoquait la haine des nazis, puis dans les Grisons où il suivait avec angoisse la rapidité de la montée des eaux sombres, rêvait de repasser par Munich pour sauver des manuscrits, nous suivons ses enfants surdoués, experts en culot, excès et marges, Klaus et Erika, alors à la tête du cabaret aux spectacles grinçants, le « Pfeffermühle », dans la capitale bavaroise ; son frère aîné Heinrich, écrivain majeur à cette époque, oublié aujourd’hui, auteur du Professeur Unrat dont Josef von Sternberg tira L’Ange bleu avec Marlene Dietrich, qui finit par quitter son pays pour Sanary-sur-Mer, cette petite commune du Var qui devait réunir tant d’Allemands en exil au cours des années futures, où l’accueillit en 1933 un ami, l’intellectuel Wilhelm Herzog, avant que Heinrich Mann décide de s’installer à Nice ; on y suit Brecht et Döblin, bien sûr, Ernst Toller et Hans Fallada, la poétesse Lasker-Schüler et le critique de théâtre Alfred Kerr. Beaucoup d’autres encore. Nous découvrons la chasse à l’homme dont est victime le peintre George Grosz que recherche un commando de la SA, le courage du directeur de théâtre de la ville de Darmstatdt, dans le Land de Hesse, Gustav Hartung, l’un des grands promoteurs d’un théâtre expressionniste au cours des années 1920, qui finit par se résoudre à l’exil en Suisse. Nous y croisons un personnage méconnu, fascinant, le comte Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, né à à Tokyo, Autrichien, Tchécoslovaque, puis Français, qui n’avait de cesse, depuis dix ans – il publia Paneuropa en 1923 – de défendre l’idée d’une Europe unie ; un autre aristocrate, tout aussi étonnant et passionnant, le comte Harry Kessler, dandy richissime, polyglotte, éditeur, connaissant tous les artistes émergeants et confirmés, en Allemagne, à Paris et à Londres, auteur d’un Journal intime de la première importance pour qui veut connaître l’Europe du premier tiers du XXe siècle. Mentionnons encore une dernière figure, une figure remarquable de probité, courageuse face à toutes les pressions et menaces, Ricarda Huch, historienne et romancière, passionnée par le passé de son pays et celui de l’Italie, une essayiste que, en cette même année 1933, les Français découvraient grâce à la traduction de son livre consacré aux auteurs romantiques allemands aux éditions Grasset. Une femme résolue à s’opposer à l’exclusion d’Alfred Döblin et Heinrich Mann de l’Académie de Prusse pour les arts en présentant avec fracas sa démission de cette organisation prestigieuse dont le poète Gottfried Benn avait pris la tête à la suite de la purge politique orchestrée par les proches du nouveau pouvoir. Ricarda Huch, une femme qui ne quitta pas l’Allemagne, et qui, à plus de soixante-dix ans, deviendra une conscience crainte et admirée dans le chaos et la violence des douze années au cours desquelles Hitler mena ce pays de culture au fond de l’abime.

Février 33, L’hiver de la littérature s’ouvre par la description d’un grand bal, celui donné le 28 janvier 1933. Ce bal de la presse était un rituel, un moment mondain, une fête parmi les plus recherchées d’un Berlin qui n’en manquait pas, où se retrouvaient tous les ans stars du cinéma et du théâtre, politiciens, écrivains à succès, éditeurs et journalistes. L’ambiance de cette soirée fut très particulière. Cela faisait des mois que les gouvernements ne tenaient pas, que le NSDAP de Hitler accumulait des succès spectaculaires lors d’élections qui se succédaient sans permettre l’émergence d’une majorité absolue au Reichstag. En cette soirée du 28 janvier, la République de Weimar vivait ses dernières heures. Elle avait tout connu depuis 1919. Le meilleur, régulation du temps de travail, accès pour les femmes à de nouveaux droits, et le pire avec l’assassinat spectaculaire, en 1922, de l’intellectuel et politicien juif, ministre des affaires étrangères, Walther Rethenau[4], signe de la montée inexorable de l’antisémitisme, avec les crises financières, avec un nationalisme toujours plus virulent, avec une radicalité de gauche qui refusait de faire alliance avec des socio-démocrates qui auraient trop longtemps assumé le pouvoir et ainsi perdu tout crédit, avec cet Hitler qui avait compris mieux que personne les potentiels de la communication moderne afin de donner corps à ses délires. Cette République de Weimar aura également été, bien évidemment, une formidable période de créativité artistique et intellectuelle, un moment majeur dans la libération des carcans conservateurs, des années d’affranchissement pour les corps des deux sexes. Mais en cette fin de janvier 1933, toujours plus nombreux sont les Allemands à vouloir tirer un trait sur cette période. On en appelait à un soulèvement qui devait donner au Reich une position centrale en Europe. On s’enivrait d’une alternative politique qui inquiétait les élites d’autant plus qu’on n’ignorait pas que de très nombreux capitaines d’industrie étaient disposés à suivre celui que le maréchal Hindenbourg appelait encore avec mépris l’été précédent le « caporal autrichien ». Hindenbourg changea d’avis. Il avait tout essayé d’ailleurs. Pourquoi ne pas tenter l’aventure d’un gouvernement avec Hitler à sa tête. Oui, certains imaginaient que cette folie ne durerait que quelques semaines. D’autres prirent immédiatement la mesure de la catastrophe. L’atmosphère changea du jour au lendemain dans l’Arnhalter Bahnhof. Ils furent nombreux, écrivains, intellectuels ou simples citoyens, à quitter Berlin, l’Allemagne, avec une petite valise et des souvenirs. Et l’angoisse devant l’inconnu, dans l’hiver de la pensée.

[1] Erich Maria Remarque (1898-1970), l’auteur notamment du roman pacifique consacré à la Première Guerre mondiale au succès international Im Westen nichts Neues (À l’ouest rien de nouveau) qui fut adapté une première fois au cinéma en 1930, une année après sa parution.

[2] Kurt Tucholsky (1890-1935). Journaliste notamment pour le remarquable hebdomadaire « Die Weltbühne », très vite interdit par le nouveau pouvoir, il fut l’un des plus lucides observateurs et commentateurs de la montée du nazisme au cours des années 1920 et des dangers qu’il faisait courir à la démocratie. Déchu de sa nationalité, il mourut en Suède.

[3] Carl von Ossietzky (1889-1938). Éditeur de l’hebdomadaire « Die Weltbühne », journaliste et intellectuel pacifiste, condamné pour haute trahison pour avoir révélé des informations sur le réarmement clandestin de l’Allemagne. Alors que ses amis le pressèrent de quitter le pays au plus vite après l’arrivée d’Hitler au pouvoir, il refusa afin de poursuivre son travail. Arrêté le 28 février, il passa des années en prison, puis à l’hôpital, il souffrait de tuberculose, sous la surveillance de la Gestapo. Il reçut le prix Nobel de la paix en 1935.

[4] Le bel essai d’Alexis Lacroix, La République assassinée, Weimar 1922 publié en 2022 aux éditions du Cerf en souligne l’importance capitale.