Le maximum de ressemblance, affecté des déformations les plus exagérées : telle est la loi d’airain des caricaturistes, puisqu’il s’agit de corriger nos mœurs en les livrant à la risée publique. Tout repose sur cette antinomie, que ce soit à l’endroit des contemporains, vous et moi, croqués sur la grande scène de la comédie humaine, et plus encore dans l’irrévérence obligée envers les célébrités politiques, artistiques ou autres du temps présent. A certaines exceptions près, toutefois. Ainsi ce miroir tendu par Pierre Wiaz, dessinateur au Nouvel Observateur, aux gloires littéraires des deux siècles passés, dont les portraits aux petits points à l’encre de Chine viennent d’être publiés par son amie Valérie Solvit en édition limitée à la librairie Galignani, avec une préface d’Antoine Gallimard, sous le titre Dessins littéraires, et qui sont chacun autant de menus chef d’œuvres en hommage aux écrivains occidentaux.

Puisant à belles dents dans son magasin aux métamorphoses, le caricaturiste classique, mixte d’échotier, d’artiste anar et de citoyen dans la cité, campe son héros du jour, tête de Turc ou marionnette, use de transpositions fidèles, redonde les archétypes, enfonce le clou, ou, à l’inverse, greffe des traits nouveaux à sa victime à grand renfort de déformations, d’outrances comiques, d’anamorphoses bouffonnes. Car il s’agit ici non de représenter mais de faire sens. Au choix : caresses, coups de patte, coups de poing ou bêtisier. Là une charge sans appel ; des piques signifiantes ; ici des boursouflures humoristiques, des raccourcis acerbes, un pied de nez, un détournement doublé d’associations cocasses. Mais à l’occasion aussi, une tendresse, un merci, une admiration, une déploration, un plus d’humanité. Devant ce tribunal des réputations où le rire, l’esprit critique, la verve, l’insolence, la pertinence, le mauvais goût, la rébellion, l’indignation, la démolition ou la louange, sont rois, d’un jet d’encre ou par cent coups de crayon savamment tournés nos justiciers de papier fondent sur leur proie selon l’actualité en cours, dénoncent telle situation, brocardent telle parole ou posture révélant la vraie nature des personnages pris dans leur mire, en résument symboliquement la vie et l’œuvre telles que nous les avons déjà en tête, mais que nous reconnaissons désormais davantage telles qu’elles nous sont offertes ici en pâture. Le temps d’un regard, nous nous délectons de cette caricature de Donald Trump en cavalier de l’Apocalypse, de Benalla en cogneur fou, de celles, hier, de de Gaulle, de Mahomet, de Johnny, comme autant de mises en évidence brutes ou subtiles des icônes en question. Nous ratifions ces missiles de papier en retour à l’envoyeur, à ces puissants qui se voudraient intouchables, d’un muet «Combien c’est lui ! Combien c’est elle !» quand – saine hygiène du déboulonnage – le caricaturiste met dans le mille et que, sous sa férule, le Roi, soudain, est nu. (Certaines mises à nu parfois ne plaisent pas aux dénudés ou leurs thuriféraires– tuerieféraires serait ici plus approprié. On déplora douze morts et onze blessés à Charlie Hebdo).

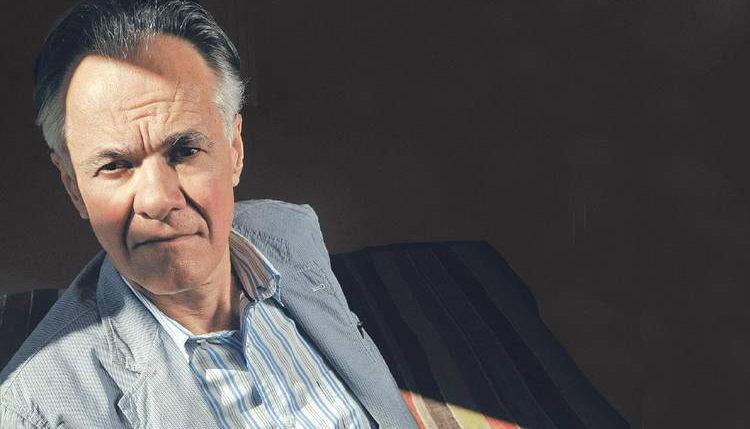

Et puis Wiaz vint. L’homme, quelque peu sphinx, a de qui tenir. Descendant d’un prince russe, petit-fils de François Mauriac, beau-frère de Jean-Luc Godard, époux de Régine Deforges – l’auteure de La Bicyclette bleue et libertine littéraire aux côtés jadis de l’éditeur Jean-Jacques Pauvert – et père de l’actrice Léa Wiazemski, ce grand barbu roux au mince sourire de dandy des steppes que peu de gens et de choses émeuvent en surface, est d’abord fils de ses œuvres.

Jeunesse et air du temps obligent, Wiaz commence par dessiner pour la presse révolutionnaire de l’après-68, chante l’occupation de LIP par les ouvriers-horlogers, produit un album En attendant le Grand Soir préfacé par Michel Foucault, qui vaudra à ce rejeton tardif de la Russie tsariste revu et corrigé par la révolution mondiale le surnom de «Camarade Prince.» Suivront après l’entrée de Wiaz au Nouvel Observateur à l’ère glorieuse de Jean Daniel, des albums assagis – Gauche caviar oblige – dont les bien connues Aventures du fantôme qui pète en quatre volumes.

Ici, avec ces Dessins littéraires où se succèdent, de Pouchkine à Sartre, les grands noms de la littérature occidentale des deux siècles derniers, Wiaz, qu’on dirait vivant continûment sous la garde de ces ombres tutélaires, fait figure d’homme des livres, frère en gibier littéraire de ces hommes des bois jamais sortis de leur royaume protecteur, qui connaissent toutes les pistes diurnes et nocturnes de la faune animale, à qui rien n’échappe de la vie des forêts, sabbats et solitudes. Même chose chez Wiaz, ce chasseur solitaire qui débusque de leur tanière de papier avec un savoir sûr et un flair infaillible ces grands fauves égotistes que sont les écrivains. Mais, sans jamais manquer à l’humour et à l’allusion plaisante (Maupassant ramant dans sa barque, Perec encerclé par lui-même dans le cercle de fer des mots, Proust raturant des incipits célèbres en vue de trouver le sien), c’est une chasse amoureuse, admirative, loin de tout hallali, de toute démolition, mise à l’Index ou au rancart. Rarement meilleur hommage aura été rendu à ces beaux monstres, avec le temps devenus sacrés. Fidèles rendus de la pose, des visages, des silhouettes et des corps, tels que les tableaux ou les photos d’époque nous les montrent et que notre imaginaire les complète. Ceinture de contorsion d’Antonin Artaud, clope au bec de Marcel Aymé et d’André Malraux, flacons de poisons subtils où Agatha Christie plonge son stylo, banjo sudiste dont le manche se termine par une plume Sergent-major de Faulkner, écran de télévision à travers lequel BHL voit le monde et nous scrute, pipe de Simenon d’où s’échappent des feuillets par milliers : les attributs personnels ou les signes symboliques bien connus de chaque écrivain sont autant de clins d’œil à leur légende, autant d’appels aux dépôts d’images qu’eux-mêmes et leurs oeuvres ont laissées dans notre mémoire. Ainsi la barbe de Dostoïevski d’où émergent ses menottes de Sibérie, celle de Soljenitsyne tissée par centaines des déportés du Goulag, le sang qui coule du cœur de Pouchkine tué en plein duel, et qui dessine les bulbes d’une basilique orthodoxe, le front de Nietzsche que gravit l’Antechrist avec sa croix, la canne de Flaubert qui se prolonge en Emma Bovary, ou encore le manuscrit déchiré en deux qui forment les lettres SS entre les mains croisées de Louis-Ferdinand Céline. Nulle volonté de caricaturer ne vient nous distraire de nous sentir les héritiers de ce panthéon de lectures bâti depuis notre jeunesse.

Effet de vérité garanti ; retrouvailles amusées ou profondes avec nos petits et grands auteurs : cette promenade littéraire dans la galerie de portraits réunis par Wiaz dans son Académie imaginaire prouve s’il en était encore besoin qu’un dessin réussi en dit souvent plus long que cent critiques et exégèses savantes.

Mais, tous contes faits, les caricaturistes tels que Wiaz ne sont-ils pas peu ou prou eux aussi des écrivains d’un autre genre ?