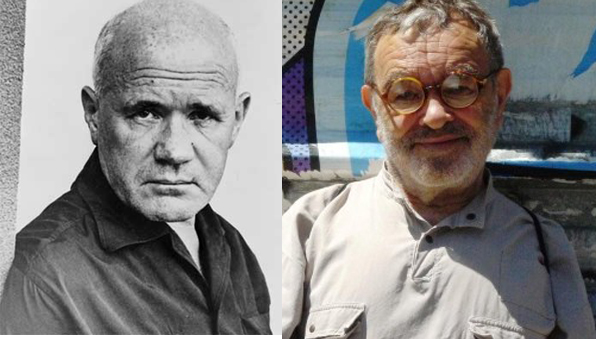

L’écrivain Fernando Arrabal (Melilla, 1932) est invité à prononcer une causerie-colloque sur les arts de la scène actuels.

Arrabal irradie son énorme personnalité. Très droit, il nous accompagne hors de son hôtel en suivant les indications de Pepe, notre photographe en quête d’ombres et de lumière pour réaliser le meilleur portrait.

Arrabal, qui a expérimenté tous les arts possibles, curieux, raconte à Pepe que tous les jours il essaie de faire parvenir une photo à son compte d’Instagram. Des photos que Pepe avoue admirer. Le commentaire d’Arrabal est dépourvu de la plus petite pointe de vanité, c’est une pure curiosité de partager une expérience avec un «compagnon photographe».

De même qu’une fois installé dans le hall de l’hôtel, accompagné de ses amis Pollux Hernúñez, Antonio Muñoz Ballesta et Juan Carlos Valera. Il n’y a aucune fatuité chez Fernando Arrabal. Il est sincère lorsqu’il reconnaît qu’il fait une exception dans ce voyage car il y a longtemps qu’il n’accorde plus d’entretiens, parce que ce qu’il a à dire il le communique à présent par des «posts» sur les réseaux sociaux. Face à une tentative d’éloge comme introduction à la conversation.

Entretien avec le dramaturge Fernando Arrabal

Vous êtes le dernier des grands génies du vingtième siècle…

[Il coupe court par un humble et précipité] Non, non, j’ai eu la chance d’être entouré de gens comme ceux ici présents, Pollux, Antonio, Juan Carlos, ou comme Samuel Beckett, André Breton, ou Tristan Tzara, des gens que mes connaissances me permettaient d’aborder parce que la religieuse qui fut ma maîtresse d’école m’avait préparé pour ne pas faire mauvaise figure au groupe surréaliste ou à New York. Des gens qui m’ont tant donné que je pourrais les remercier toujours.

Warhol, Beckett, Breton, Tzara, aucun d’eux n’a traversé la dernière grande frontière, l’avènement d’Internet et de la connexion totale.

Oui, ces noms n’ont pas pu franchir cette frontière. Je regrette, par exemple, que Picasso n’ait pas eu accès à Twitter, que de choses il n’aurait pas faites… J’ai été expulsé du réseau social le plus célèbre. J’ai reçu une lettre de Suisse me disant que je ne pouvais plus me servir de Facebook, parce que j’étais nocif pour les petits enfants.

Ça, c’est à cause du tableau du pénis, ton hommage à Tirso de Molina.

Des amis se servent de mon nom sur le réseau. Eux ou des non-amis (encore) le font plutôt affectueusement, ils ont le droit d’utiliser Facebook sous mon nom, mais pas moi, je suis bloqué chaque fois que je veux entrer. Alors, que ne se serait-il pas passé avec Dalí ou Ionesco, ou n’importe lequel de leurs contemporains ? Je pense qu’Andy Warhol aurait été très intéressé, ou bien pas du tout, qui sait. Nous ne savons rien, d’aucun d’entre eux car aucun n’est parvenu à être en contact avec Internet.

Cependant, vous avez tout de suite été intéressé par les possibilités qu’offre Internet.

Mon constat c’est que l’imagination est l’art de combiner les souvenirs. Pour ma première exposition à Paris, je m’y suis pris de cette manière, en mélangeant des souvenirs pour créer des tableaux. À ce moment-là j’étais déjà intéressé par Internet. En France on avait une chose qui s’appelait le «Légionnaire», une sorte de clavier qui marchait très mal et il fallait lui donner des coups pour qu’il fonctionne, c’est pourquoi on l’appelait ainsi. Avant la création d’Internet tel que nous le connaissons aujourd’hui, on avait inventé en France une «autre chose» nommée Minitel, un engin massif et imposant.

Quand on allait à New York par exemple, on expliquait qu’en France on avait un appareil sur lequel on faisait comme ça (il fait le geste de pianoter et de passer à la ligne suivante) et nous savions à quelle heure partait un train. On nous répondait : pas possible ! À ce moment-là j’étais au premier rang du «domaine de la lutte», maintenant je suis au dernier. Quand je rencontre une difficulté, je consulte mon petit-fils qui a onze ans.

Cette curiosité absolue, ce besoin de connaissances, d’expérimenter, de créer avec des instruments contemporains, contraste fortement avec la technophobie qui commence à devenir un mouvement chez les créateurs actuels.

Je crois que certaines de ces personnes ne sont pas des artistes, on les appelle ainsi, mais c’est faux. On a dit à un certain moment que les écrivains espagnols ne voulaient pas de l’Hispano-Olivetti [machine à écrire commercialisée par la filiale espagnole de la marque italienne Olivetti, installée à Barcelone dans les années quarante du XXe siècle], parce qu’elle était trop moderne, mais ce n’était pas vrai, ceux de ma génération se sont servis de l’Hispano-Olivetti et actuellement, bien évidemment, on ne peut qu’utiliser Internet. Je me souviens que la presse espagnole, en 42 ou 46, avait publié une manchette qui disait à peu près ceci : «Pio Baroja : le Coca-Cola n’arrivera pas jusqu’à ma table». Baroja s’était exilé, en ayant assez de l’Espagne franquiste, mais au bout d’un an il ne supportait plus de vivre à l’étranger, et il est revenu. Nous, en 1942, on se demandait «qu’est-ce que ça pouvait bien être que le Coca-Cola !». C’est ce qu’on croit que nous disons, nous, les intellectuels : que nous abominons la modernité, mais il n’en est rien. Il y a une espèce de culte de la vérité posé par Internet et qui nous plaît à tous. Avant, n’importe qui pouvait dire : «Je suis le meilleur poète, ou le meilleur dramaturge slovaque… mais maintenant on peut vérifier… “J’ai gagné tel prix”, eh bien, on va vérifier si c’est vrai».

Et le théâtre.

… Le théâtre est toujours là, quand les autres arts disparaissent ou diminuent d’importance. Au milieu d’une friche culturelle, il y a toujours une étincelle scénique, dramaturgique, qui maintient les braises.

Excusez-moi si je contredis cette idée répandue de «la friche culturelle». Personnellement je n’ai vécu qu’à peine vingt ans en Espagne, mais ici j’ai connu les meilleurs maîtres imaginables et inimaginables. Quand je dis que je ne me suis pas senti mal à l’aise avec les surréalistes à Paris, ou avec Warhol à New York, c’est grâce à cette religieuse que j’ai citée tout à l’heure, qui n’a jamais su qui était Dali, mais qui m’a préparé pour tout cela. Et ensuite mes amis de l’Athénée de Madrid aussi, pendant les vingt ans que j’ai passés ici. C’est ce qui m’a préparé à tout, même pour Tristan Tzara et son envie de jouer aux échecs en voulant toujours gagner comme en politique.

– Nous croyons que nous sommes en train de vivre un moment terriblement négatif de la littérature, des arts : c’est exactement ce que pensait Platon. Dans un «dialogue» il raconte que les poètes et les philosophe de l’Agora disent : «Nous avons les meilleurs théâtres en pierre du monde et les meilleurs dramaturges (Sophocle, Eschyle…), et les gens préfèrent les Jeux Olympiques». Lui et ses confrères pensent qu’ils sont en train de vivre une «friche culturelle». Alors un prêtre égyptien qui passait par là et les écoutait parler en ces termes leur lance : «Vous autres poètes, vous êtes comme des enfants». Des siècles plus tard Quevedo, dont on peut discuter bien des aspects, mais non dénier qu’il soit pure intelligence, l’une des plus affûtées de son époque, dit : «J’ai regardé les remparts de ma patrie» en sous-entendant que tout est un désastre. Mais il vit avec Gongora, Lope de Vega… ! Moi je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais nous sommes très bien traités, comme si nous étions d’une certaine importance !

[Mais le doute permanent tenaille le discours d’Arrabal ; quand on pense qu’il creuse beaucoup trop la question, en réalité il se trouve au fond de la mine, à la recherche d’un filon qui le mènera à la réponse.]

La pataphysique est le seul des quatre avatars de la modernité vibrante. Chaque fois que j’évoque son nom, il semble que la seule chose que je récolte ce sont des rires. À mon humble avis c’est quelque chose de très étincelant, c’est «le tout». Un tout qui a amené ses créateurs à finir par mourir de faim ; c’est le cas d’Alfred Jarry son créateur. Marcel Duchamp, lors de mes dernières visites à New York, je le voyais donner des leçons de français à des Américaines, dans des hôtels minables. André Breton, à un moment donné, s’est adressé à Luce, mon épouse, qui enseignait alors à la Sorbonne, et qui en l’occurrence avait plus d’autorité que moi pour répandre la nouvelle qu’il va lui annoncer ; il lui dit que cette année-là il a gagné l’équivalent de 600 francs (… €) avec la littérature. Il veut que Luce sache que dans le document de Gallimard, il est dit que la dernière année de sa vie, puisqu’il va mourir dans quelques mois, la totalité des ses droits d’auteur s’élève à 600 francs».

La plainte permanente du monde de la culture ne varie pas au fil du temps. Ce qui surprend Arrabal, ce qui pour lui est un événement inattendu, c’est que, de même qu’il a été condamné dans les années soixante par la justice d’alors pour blasphème, actuellement la justice espagnole vient de faire comparaître ou condamner, selon le cas, un acteur pour blasphème.]

Assurément le seul honneur qu’on puisse nous accorder c’est de nous mettre en prison. Les choses ont changé, mais cinquante ans plus tard ces choses arrivent encore.