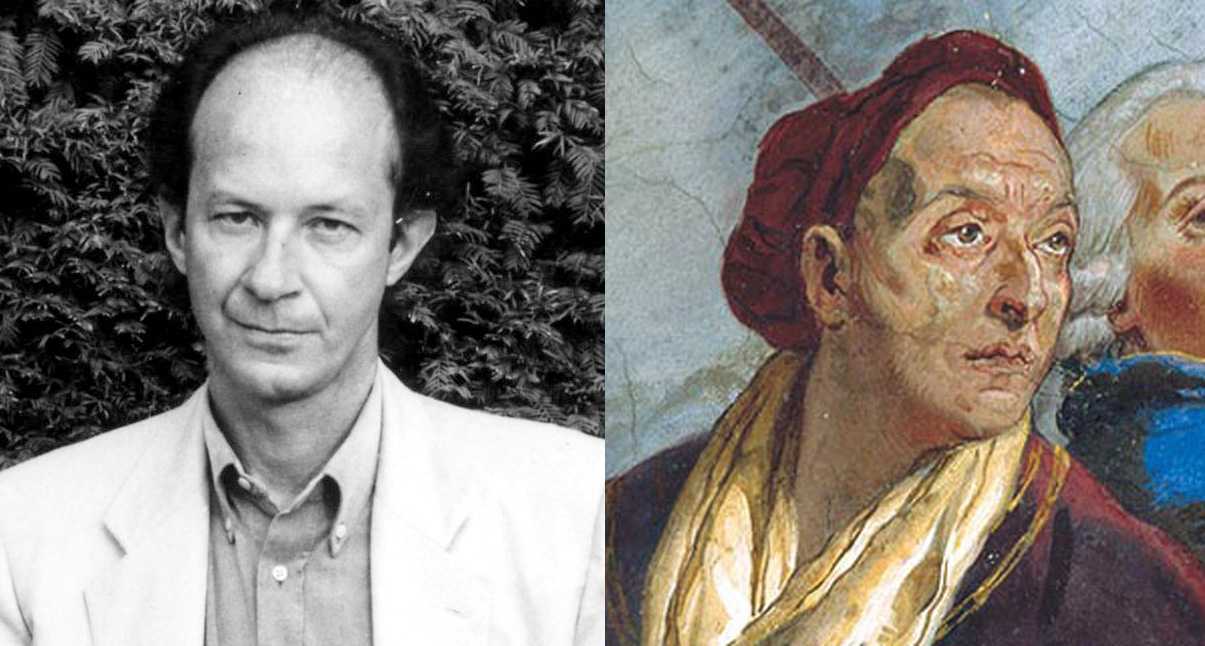

Giandomenico TIEPOLO, peintre

Cimetière de Zianigo, Vénétie

A l’attention de Giorgio AGAMBEN, philosophe

Editions Macula, Paris

Cimetière de Zianigo, le 16 du mois d’avril de l’an 2017

Très estimé Monsieur le Philosophe,

Tandis que je rédige mes Mémoires d’outre-tombe, oublié du monde dans ma modeste sépulture de Zianigo sur la Terre ferme près de Venise, où je repose en paix depuis l’année de 1804, je découvre, grâce à Marcello, le jardinier du cimetière qui vient de le glisser sous ma dalle, que vous m’avez fait l’honneur ce printemps de consacrer à mes Polichinelles un bref ouvrage philosophique si savant et pénétrant que j’aimerais ressusciter ne serait-ce qu’un court instant pour vous remercier et vous dire mon émotion d’avoir été l’objet d’une pareille passionnante réflexion, autrement que par ce courrier posthume. Mais bon, l’éternité est ainsi faite, et je m’y suis accoutumé.

Je vais tenter de vous dire avec mes peu de mots car je suis un artiste et non un littérateur, combien votre méditation sur les Polichinelles affresqués aux murs de ma maison de Zianigo et, à leur suite, les cent quatre dessins de mes Divertissements pour les jeunes gens, m’a éclairé sur ces travaux solitaires qui conclurent les quinze dernières années de mon existence. Travaux que personne ne vit de mon vivant ni bien longtemps après, et qui me valent, au terme d’un siècle et demi d’oubli et d’effacement, quelque reconnaissance publique. A commencer désormais par la vôtre, transcendant, je l’avoue, toutes les autres, aussi bienvenues furent-elles, puisqu’à l’égal des plus fameux artistes vénitiens qui reçurent l’onction des plus grands philosophes – je pense à Tintoret par un de vos alter ego qui vous est à coup sûr connu, et qui répond au nom de Jean-Paul Sartre –, je reçois aujourd’hui la vôtre.

Même si vous-même, après Plutarque, ne placez pas, bien au contraire, la philosophie en chaire ou livresque sur la plus haute marche, mais la voyez et la voulez partout à l’œuvre dans nos vies, mon oeuvre qui serait, à vous entendre bien, empreinte d’une matière philosophique dont je ne m’étais pas avisé alors, s’en trouve, à ma confusion autant qu’à mon extrême fierté, exhaussée par vous au rang d’une anamnèse – récapitulée en Polichinelle – sur la vanité de nos vies et la fin de toutes choses, à ce moment de grande catastrophe que fut la chute sans coup férir de Venise aux mains de Bonaparte. Ce fut précisément cette même année de 1797 que, prenant la suite de mes fresques de satyres quelques années plus tôt et des ballets de Polichinelles sur mes murs, je commençais mes cent quatre dessins sur la vie des Polichinelles à Venise qui se mourait, multipliant en bandes frasques, lazzis au sein de nos semblables et de nos menuets ridicules, s’improvisant coiffeurs, peintres, bûcherons, tailleurs, gardiens de troupeau, se mêlant de tout et à rien en une joyeuse sarabande, se sortant, par une pirouette soudaine, de l’aventure vaine et inconsistante des humains au moment-même où ces trublions géniaux feignent de la partager.

En bon dernier Vénitien que je suis, cet événement tragique que fut l’effondrement d’une civilisation millénaire aux mains d’une aristocratie patricienne moribonde, je l’ai traité par le rire, cette politesse du désespoir. Et, en penseur que vous êtes, vous donnez à ce rire uni aux pleurs, tous deux dissimulés sous le masque impassible des Polichinelles au nez crochu, à cette union de la tragédie et de la comédie, à cette tragicomoedia, à cette hilaro-tragédie, ses lettres de noblesse philosophiques. Symbolisées, dites-vous et je m’y range totalement, par ces Orientaux à barbe et turban, témoins muets et impassibles, que j’ai, en effet, figurés dans toutes les scènes ou presque de la vie de mes Polichinelles, de leur naissance jusqu’à leur mort et leur résurrection.

Vous dîtes très à propos que Polichinelle est pur personnage, qu’il n’a pas d’autre nom en propre, qu’il est une collection de personnages, un fatras, et qu’à l’inverse de la tragédie où ce sont les actions que le héros ne saurait rejeter qui sont décisives, c’est le caractère ici qui est décisif, indépendamment de l’action. Et de fait, Polichinelle agit pour imiter son caractère ludique en s’affranchissant de toute responsabilité quant à ses actes. Telle est, ajoutez-vous, non pas sa liberté – il est assigné à son caractère – mais sa belle innocence.

Vous m’apprenez que persona en latin signifie masque, cette abdication voulue de notre individu, de notre moi. Ô combien je vous suis, sans avoir osé le penser moi-même jusqu’ici, dans cette pensée que Polichinelle ne peut enlever son masque faute qu’il y ait peut-être un visage derrière, voire une quelconque personne. Comme les anges, qui ont tous les visages du monde sans en avoir aucun.

Bref, si Polichinelle n’a pas de nom en propre, s’il n’est pas un acteur qui agit, s’il n’a pas un visage, si, faute de tout cela, il n’a donc pas d’histoire, qui est-il, demandez-vous ? Une idée, répondez-vous. Et les idées existent , dîtes-vous, ce sont même les seules choses qui existent vraiment. Mais de quoi alors Polichinelle est-il l’idée ? Larva, dans notre belle langue latine et italienne, désigne le masque en même temps que le fantôme, le spectre de la mort. Vous me réjouissez vraiment beaucoup ! Il se trouve qu’à la fin de mes « Divertissements pour les jeunes gens », je fais fusiller, pendre par les leurs, et le dernier mourir de vieillesse, trois Polichinelles, mais le squelette de l’un d’eux jaillit du sarcophage où l’on prétendait l’enfermer, en un ultime sarcasme vis-à-vis, cette fois, des siens, victimes et bourreaux unis en une même origine. Mais pourquoi ces deux exécutions ? Polichinelle, qui n’agit pas, qui n’existe pas, qui est sans visage, qui est hors de l’histoire au présent, comment et de quoi pourrait-il être coupable ? De proférer des lazzis ? Polichinelle est, selon vous, mais désormais, et avec votre permission, un peu moi aussi, un vivant, trop grand vivant à la fois, lié au poteau d’exécution et bâillonné, coupable d’être en deçà et au-delà de la parole, de la cité, et de la vie elle-même, mais immortel pour ces raisons-mêmes, le fusillerait-on, le pendrait-on. Polichinelle est un non-mort, qui joue à prendre la place de la mort pour mieux se jouer d’elle. De même, ajoutez-vous, que la vie n’est pas vécue mais re-vécue, qu’elle est une re-vie, et que le reste est bouffonnerie, semblant. Le caractère est ce gardien qui veille à ce que le non-vécu reste toujours tel, et qu’on ne tente pas de tenter de le re-vivre. Polichinelle échappe autant au caractère en renonçant au visage pour n’être qu’un masque, qu’à la tentation de vouloir vivre le non-vécu tel un destin, faute volontairement de toute mémoire de sa part. C’est l’absolue absence, dites-vous encore, de toute volonté, la libération de tout caractère intelligible où l’homme choisit et veut ce qu’il est, au profit du caractère empirique.

Allant toujours plus loin, vous suggérez que Polichinelle ce serait moi, Giandomenico, et qu’en le représentant tout au long de sa vie, je me serais saisi à travers lui de ma propre impossibilité à vivre.

Vous ne croyez peut-être pas si bien dire. Ou plutôt vous savez certainement que je fus l’assistant de mon père, le grand Tiepolo, de l’âge de mes treize ans jusqu’à sa mort trente ans plus tard à Madrid où le roi Charles III nous avait confié les salles royales de son palais d’Orient à décorer ensemble. J’aurai été continûment sa troisième main. A mon père le style sublime, à lui la renommée. Eclipsée par sa gloire, mon oeuvre à moi, de style naturel, est restée largement inconnue. A mon retour seul à Venise, je mis vingt ans à me libérer de son emprise posthume, avant de commencer, solitaire, mes fresques sur les Polichinelles et mes Divertissements, à Zianigo.

C’est cela que je mesure mieux encore aujourd’hui, à lire sous votre plume que la vie ne se vit pas, et qu’il ne faut pas tenter de re-vivre ce qui n’a pas été vécu. Il est bien vrai que je n’ai guère vécu ma vie, sinon par délégation et que les Polichinelles auront été in extremis les interprètes amusants de cette absurde tragicomédie que fut mon existence.

Sachez encore, très estimé Monsieur, que, quand votre ouvrage m’a été glissé sous la dalle par Marcello, j’entamais justement les deux derniers chapitres de mes Mémoires inutiles. Merci de votre lumière jusque dans ma tombe.