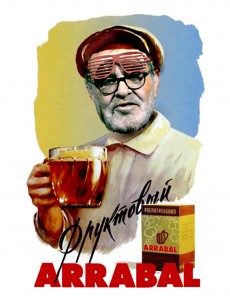

Avant de sonner à la porte, nous attendons 14h21, l’heure exacte que nous avons convenue. Fernando Arrabal nous reçoit avec son éternelle double paire de lunettes sur le front. « Rien n’est vrai ou faux, tout dépend de la couleur des verres à travers lesquels vous regardez », dit-il. A côté de la porte d’entrée de son appartement, trône une sculpture d’une pile de petites voitures cassées et poussiéreuses, en hommage à sa pièce Le cimetière des voitures. Ce n’est que le prélude à son domicile-musée. Ce dernier contient tellement d’art que cela déborde jusque sur le palier.

Arrabal est reconnu comme l’un des plus importants dramaturges vivants en France, mais dans son pays natal, il est surtout connu pour un épisode télévisé où il apparaît saoul devant les caméras. Il a commencé à boire à soixante ans, il n’avait alors aucune notion de la quantité d’alcool qu’il pouvait tolérer. Après le programme, il avait dû être hospitalisé, mais malheureusement, le public espagnol ne se souvient que de cet étrange quart d’heure de célébrité. C’est peut-être pour cette raison qu’il se sent plus à l’aise dans l’exil parisien qu’il s’est imposé.

Fernando Arrabal est né le 11 août 1932 à Melilla. Il aime rappeler aux gens qu’il vient d’Afrique. A l’âge de dix ans, il a remporté le prix national espagnol pour enfant surdoué. Durant la Guerre civile espagnole, son père était resté fidèle à la République et fut condamné à mort. Sa sentence fut ramenée à la perpétuité et, après des séjours en plusieurs prisons différentes, il finit à l’hôpital de Burgos. C’est là qu’il s’est échappé et n’a jamais été retrouvé. Il manque un poumon à Fernando, des suites d’une opération de la tuberculose. Il dit qu’il respire mieux ainsi, en réalité.

En 1955, il déménage à Paris, où il rencontre Alejandro Jodorowsky et Roland Topor, avec qui il crée le groupe Panique en 1962. Avant cela, il a rejoint le mouvement surréaliste et passé du temps aux côtés de Breton, Dali, Duchamp et Tzara, entre autres. Son appartement est le témoignage de cette multiplicité des influences. Un tapis posé sur l’autre, comme un sol en forme de lasagnes. Les tableaux les uns à côté des autres sur les murs : Botero, Topor, etc.

Je sens que les enjeux sont grands. Fernando Arrabal n’est pas la personne la plus simple à interviewer. Il parle comme Walter Benjamin l’a un jour prédit : avec des citations et des références éparpillées. Un peu de charabia, aussi. A la fin, cela prend son sens, mais toujours dans les limites de l’auditeur. On dit que la qualité d’une interview dépend de celle du journaliste. Je crois que certaines références m’ont échappé, mais j’ai fait de mon mieux pour les rassembler et leur donner sens : contrôler le chaos en le laissant régir. N’est-ce pas là le principe fondamental du mouvement panique ?

Fernando Arrabal : Comment avez-vous dormi ?

Pau Guinart : J’ai plutôt mal dormi, en fait. Et vous ?

F. A. : J’ai bien dormi. Puis-je vous offrir du vin ? J’ouvre une bouteille.

P. G. : Je vois que vous avez un cadre très professionnel pour vos visites et interviews ici… Des bouteilles de vin et des chocolats.

F. A. : J’aime beaucoup les interviews, elles sont bonnes pour moi. Je pense à voix haute et me régule moi-même, parfois je me surprends. Je détiens peut-être même un record mondial d’interviews, j’en ai fait beaucoup.

P. G. : D’ailleurs, vous avez un très bel appartement. Spacieux, haut de plafond, la décoration est peut-être envahissante…

F. A. : Etre artiste signifie, en grande partie, générer des espaces de création. J’aime être entouré d’un chaos ordonné. Vous savez, la plupart des artistes, en particulier les dramaturges, vivent dans des conditions déplorables. Breton vécut dans une chambre de bonne ; Beckett dans un appartement minuscule… la liste est longue. Je suis extrêmement chanceux de vivre ici ; presque aucun artiste n’a un appartement tel que celui-ci. Milan Kundera vit dans un soixante mètres carré, tout comme mon ami Michel Houellebecq, mais il vit au dernier étage d’une tour avec sa femme. Il ne peut pas trop bouger maintenant, il a besoin d’une protection policière dès qu’il quitte son domicile. Il est énervé. Je suis chanceux, je peux encore me balader librement après certaines choses que j’ai dites.

P. G. : Je vois une tour d’échiquiers par ici. Que pensez-vous du fait que les machines peuvent battre les hommes aux échecs ?

F. A. : Je pense que c’est absolument normal, nous avons toujours su que ça finirait par arriver.

P. G. : Pas mal, ce « garrote vil »…

F. A. : C’est une machine de torture. Vous savez, c’est comme ça que les Espagnols condamnés à mort étaient exécutés. Voulez-vous vous asseoir dedans ? Beaucoup d’écrivains le font, certains d’entre eux m’ont même demandé de les tuer avec. Etes-vous prêt à mourir ? Allez-vous à l’église ?

P. G. : Pas vraiment, juste pour la messe de Noël.

F. A. : Seulement une fois par an ? C’est inacceptable. J’espère que vous êtes au moins baptisé ; sinon, vous allez errer dans les limbes pour l’éternité. Le sacré est essentiel pour comprendre la vie. L’os du sacrum est le plus près de l’anus. Le sacré et la merde ont beaucoup en commun, comme le disait souvent Dali.

P. G. : Je vois beaucoup de sacré irrévérencieux dans l’art accroché sur ces murs. Comme cette Cène avec Beckett, Borges, Wittgenstein, Kafka… et vous en Jésus. J’ai une question sur votre présence dans tant de tableaux. Est-ce du pur narcissisme ?

F. A. : Vous devriez arrêter de poser les questions que vous avez apportées, et arrêter d’enregistrer ceci.

P. G. : Ok. [J’arrête l’enregistreur, et mets mes notes de côté.]

F. A. : Votre nom est Pau, c’est ça ? C’est Paul en catalan. L’apôtre Paul était une sorte de secrétaire, de bureaucrate. Chacun des évangiles est une version de Jésus, vous devriez faire pareil pour cette interview, écrivez juste votre version de moi. Ceux qui ont écrit les évangiles n’ont pas suivi Jésus avec un enregistreur, haha… Mais Pau est un nom aboulique, ça ressemble à une blague, vous devriez le changer.

P. G. : Ah bon ? Que suggérez-vous ?

F. A. : J’aime Jordi, Georges en catalan. J’aime le rapport avec le dragon, il est le dragon qui tue le dragon. Ou alors ne gardez que votre nom de famille : Guinart. C’est puissant. M. Guinart. J’aime beaucoup. Les noms sont très importants. Comme Arrabal. Pourquoi tout le monde n’a pas un nom aussi génial qu’Arrabal ?

P. G. : Je suppose que nous serions tous pareils sinon. Etes-vous satisfait de la vie que vous avez eue en tant qu’Arrabal ?

F. A. : Bien sûr que je le suis. Comment ne pas l’être ? J’ai l’extraordinaire privilège de vivre. La modernité m’a donné la responsabilité de célébrer des figures telles que Mandelbrot, le grand mathématicien à qui j’ai récemment remis le prix du Transcendant Satrape. Il faut garder en tête que quand il a mis au point sa théorie des fractales, l’Europe commençait à se diviser. Tandis que lorsque Bourbaki étudiait la théorie des ensembles, l’Europe se rassemblait, c’était l’origine de l’unification de l’Allemagne, de l’Italie, des Slaves du sud en Yougoslavie… N’est-ce pas intéressant ? Les géopoliticiens n’ont aucune idée de ça, mais ces théories ont une influence sur la réalité.

P. G. : Vous voulez dire que ces théories abstraites peuvent être appliquées au monde réel en quelque sorte ? Que pensez-vous du plus important logicien depuis Aristote, Kurt Gödel ?

F. A. : C’est une personnalité extraordinaire. Ses deux théorèmes d’incomplétude représentent de diverses manières l’état d’esprit du XXe siècle. L’homme incapable de se comprendre. Saviez-vous qu’il croyait aux fantômes ? Beaucoup des plus remarquables hommes de sciences croyaient aux anges, aux démons et toutes sortes de choses non scientifiques. Pour moi, ce besoin de transcendance est complètement fascinant.

P. G. : Pensez-vous qu’avec Gödel, l’humanité arrête définitivement d’essayer de se comprendre elle-même à travers la raison et la logique ?

F. A. : J’emploierais un terme plus simple que cela : Tohu-Bohu. Ce qui précédait la création, ce qui est entendu dans la Bible comme le chaos avant que Dieu n’ordonne le tout. C’est le chaos avec la rigueur mathématique de la confusion.

P. G. : Je ne suis pas sûr de vous suivre. Vous voulez dire comme une folie contrôlée ?

F. A. : Non, nous ne pouvons rien contrôler, nous ne pouvons même pas nous contrôler nous-mêmes. Mais au moins, nous avons les maths pour essayer de comprendre… Cependant, le Tohu-Bohu est toujours au-delà. Tohu est un désert inhabitable, le vacarme et l’agitation avant l’intervention de Dieu, et Bohu est la confusion au moment de la création. Là où il n’y a pas de confusion, il n’y a rien. Ce n’est pas la peine d’essayer de tout comprendre.

P. G. : Tout ceci prête à confusion. Est-ce parce que vous aimez propager le chaos ? Excusez-moi si je vous offense, mais je ne peux m’empêcher de voir une représentation délibérément dionysiaque dans votre interprétation.

F. A. : Pas vraiment Dionysos, mais Pan. Il me fait rire, il est totalement imprévisible. C’est pourquoi il crée de la panique et de la folie. Dionysos est trop rond, cyclique, circulaire, comme les saisons. Pan est plus déroutant, et donc plus intéressant. Il réconcilie les contraires avec la rigueur mathématique de la confusion. Avec le mouvement panique, il y a quelque chose relevant de la frénésie rationalisée, contrôlée par les mathématiques et la logique. Tohu-Bohu.

P. G. : Qu’est-ce que la pataphysique ?

F. A. : C’est ce qui est au delà de la métaphysique, une science des solutions imaginaires. Une branche de la branche de la littéraire fantastique. Selon son fondateur Alfred Jarry, le monde est une exception de l’exception, c’est pourquoi il ne peut y avoir de régularité. Sous la réalité, il n’y a que du chaos. Cela a à voir avec Wittgenstein menaçant Popper avec un tisonnier à Cambridge… Nous essayons de tirer du sens à partir du chaos.

P. G. : Vous faites souvent référence à Cervantes comme inspiration. Qui d’autre vous a inspiré ? Dali, Valle-Inclan, Unamuno…

F. A. : Si vous dépoussiérez n’importe quelle partie de Dali, c’est énorme. Ce qu’il a dit en 1937, 38, 39… C’est énorme ! Sa relation au sexe par exemple… Des gens comme Unamuno ou Valle-Inclan sont de toutes petites personnalités comparées à Dali.

P. G. : Et Calderon ou Lorca ?

F. A. : A propos de Lorca, Dali dit une chose exacte. Quand Lorca, qui était amoureux de Dali, a lu à haute voix son Romancero Gitano à Buñuel et lui, Buñuel, qui disait aussi la vérité, dit que le livre était terrible. Lorca s’est tourné vers Dali, désespéré, lui demandant comment Buñuel pouvait ne pas aimer le livre qui avait remporté tant de succès dans toute l’Espagne. Alors Dali a répondu l’essentiel, comme toujours : ce livre n’est pas mauvais, mais il manque de tramways. C’est comme écrire un livre aujourd’hui sans Internet. Il était toujours si précis ! Il manque de trains…

P. G. : Je vois que vous êtes très connecté avec le présent, c’est un iPhone 6 ?

F. A. : Oui. J’ai 84 ans et j’essaie de me tenir au courant. J’écris des notes à la main aussi, cela dit. J’utilise l’analogique et le digital.

P. G. : Et concernant le reste de la tradition européenne, qu’est-ce qui vous inspire ?

F. A. : Notre civilisation, qui est extraordinaire, a récemment créé deux mythes : Faust et Don Juan. Le moine Tirso de Molina a réalisé un excellent travail. Un monde de séduction… Dali voulait que je séduise Gala. Il n’était pas vraiment intéressé par le sexe, mais en ma présence il a fait des choses très sexuelles.

P. G. : Comme quoi ?

F. A. : Il aimait être entouré de personnes étranges : mentalement, sexuellement… comme Amanda Lear, à qui il a payé un voyage à Casablanca en tant qu’homme dont elle est revenue en tant que femme. Mais il voulait que je séduise Gala, et je ne comprends toujours pas pourquoi, parce que la séduction n’existe pas vraiment.

P. G. : Que voulez-vous dire ? Je la vois partout, surtout dans la littérature.

F. A. : La séduction est un mensonge. Le moine Tirso de Molina dit la vérité : Don Juan veut baiser des filles, et pour y arriver, il leur ment, mais aucune d’elles ne tombe amoureuse. Quand d’autres écrivains européens comprennent cela, ils copient et font mieux : l’un d’entre eux est Molière, et l’autre est Mozart, avec son opéra Don Giovanni. Mais la séduction est un mensonge, ce n’est jamais réel, c’est une contradiction en soi.

P. G. : Comment la séduction fonctionne chez Dali, s’il existe une telle chose ?

F. A. : Dali était intéressé par la possibilité d’une explosion. C’est une longue histoire, mais qui mérite d’être racontée : Gala et Paul Eluard vivaient avec Max Ernst, dans un triangle amoureux. Eluard a envoyé une lettre à Ernst disant qu’il aimait Gala parce qu’elle était une femme formidable et incarnait l’esprit russe, mais qu’il l’aimait lui encore plus. Les surréalistes, avec Breton en tête du groupe, ne pouvaient supporter cela. Jusqu’au dernier moment, Gala a continué à écrire des lettres à Eluard, qui voyait d’autres femmes… Mais quand il répondait à Gala, il finissait ses lettres par des choses comme : « Je vous fais l’amour », ou « Je vous pénètre ». Et Dali se foutait de tout ça, car il n’était pas attiré par Gala à proprement parler, mais par la situation bizarre que toute la chose générait. Il aimait le fait que quelque chose d’étrange soit créé, quelque chose qui peut libérer un ouragan à n’importe quel moment, mais ne le fait pas. Ce qu’il aimait, c’était se masturber, et c’est ce dont il parle dans sa véritable biographie, celle qu’il a écrit quand il avait 17 ans.

P. G. : Racontez-moi une de vos anecdotes avec Dali.

F. A. : Une fois, je lui ai rendu visite avec cinq femmes enchaînées… C’était des lesbiennes maoïstes révolutionnaires qui étaient venues de Lyon pour interpréter Fando et Lis. J’ai reçu un appel de Dali disant qu’il voulait réaliser une œuvre cybernétique à minuit. Quand les cinq femmes l’ont appris, elles sont devenues folles, elles voulaient vraiment venir avec moi. J’ai dit « D’accord, mais nous ne pouvons pas juste nous pointer là-bas. Ce doit être spécial…Vous devez venir enchaînées. Je vais vous enchaîner ! » Mais enchaîner quelqu’un n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire. Nous avons dû aller au Bazar de l’Hôtel de Ville, où nous avons acheté cinq mètres de chaînes, et le concierge nous a prêté quelques cadenas.

P. G. : J’imagine que Dali a beaucoup apprécié votre idée…

F. A. : Bien sûr ! Il l’a absolument adorée. Il était au luxueux hôtel Le Meurice, où les nazis avaient installé leur Kommandatur quand ils occupaient Paris. Nous y sommes allés, avant même que j’ouvre la bouche, le portier a dit : « Suite 103 ». Nous sommes montés et Dali était fou de joie : « Voici mes cinq esclaves ! » a-t-il crié. Mais je n’étais pas si sûr, alors je lui ai dit qu’aucune d’elles n’était à son service, et qu’elles ne feraient rien contre leur volonté. Alors l’une d’entre elles a enlevé sa culotte et a dit : « Je veux que vous me donniez la fessée ! » J’étais surpris, mais j’ai décidé de profiter du spectacle de Dali qui la battait avec un nard, aussi difficile qu’il soit de trouver un nard à Paris…

P. G. : Et qu’est-il arrivé ensuite ?

F. A. : Il a dit que « l’esclave » et moi devions assister à une orgie avec lui cette nuit-là. Alors j’ai dit que j’étais un homme chaste et que je ne voulais pas participer. Il était d’autant plus enthousiaste et m’a assigné le rôle du « chaste voyeur » (casto José).

P. G. : Vous identifiez-vous à ce rôle ? Je vois que vous êtes très intéressé par le sexe… Par exemple, ce tableau d’un homme nu enlaçant un pénis géant ?

F. A. : C’est très simple : les hommes ont un petit pénis, et ils espèrent tous en avoir un aussi gros que celui-ci. Nous espérons tous être plus grands, dans tous les sens…

P. G. : Que pensez-vous de la vie ?

F. A. : Je suis extrêmement chanceux de ne pas avoir à me battre, pour rien à part rêver.

***

Notre temps est terminé. Je lui ai dit que j’avais beaucoup d’herméneutique à faire afin de pouvoir écrire quelque chose qui mérite d’être lu. J’ai cité Dali : « Laissez-les parler de moi, même si ce qu’ils disent de moi est bon », attendant sa complicité en retour. Il m’a fusillé du regard, ce que j’ai interprété comme : « Vous n’avez pas intérêt à écrire n’importe quoi pour mon interview. » Je lui ai dit que je lui enverrai une version avant la publication… mais je ne le ferai pas, c’est trop risqué.

P. G. : Merci beaucoup pour votre temps. C’était un plaisir.

F. A. : Merci à vous, c’était un plaisir pour moi.

P. G. : J’espère que je pourrai composer quelque chose d’intéressant à partir de ce chaos.

F. A. : Vous avez intérêt, sinon je vous donnerai la fessée.

L’interview s’est terminée à 15h37. Le directeur artistique d’un opéra et ses assistants sont entrés ponctuellement dans l’appartement. Ils voulaient lui proposer d’adapter Fando et Lis. Il me regardait avec condescendance alors que je quittais la pièce. Puis il s’est levé, a traversé la pièce et m’a pris dans ses bras chaleureusement. Il a levé les yeux vers moi. J’ai vu un petit enfant dans sa salle de jeux : Arrabal est comme un enfant autodidacte.

Entretien paru en anglais dans la revue « apartamento » N°18, hiver 2016/2017

Propos recueillis par Pau Guinart, photographies par Josep Fonti.

Traduit par Alexandra Profizi.

Génial, et merci pour les clefs ésotériques cachées que je cherchais 😉

Ax. Kry.