Le roman Daddy Love est paru aux Etats-Unis en 2013, il nous arrive en traduction française en ce mois d’avril 2016. Mais comme souvent, chez Joyce Carol Oates, le thème est intemporel. Et comme toujours, ou presque, chez Oates, le motif travaillé est celui du mal, voire de l’horreur. Et celui de l’abandon.

Dinah est la mère de Robbie, un joli petit garçon de cinq ans qu’elle a eu avec son mari Whit, animateur radio. Whit est métis, l’enfant a la peau blanche et les cheveux noirs, crépus. Dinah et Robbie s’en vont au centre commercial, font quelques courses, caressent en passant les jolis lapins que l’on expose, pour le temps de Pâques, entre des jonquilles jaune vif et des tulipes écarlates. Le prédateur veille, il est là, il regarde l’enfant, il envisage la mère qui s’éloigne un instant pour fumer une cigarette, il anticipe, il est avant eux sur le parking. Où Dinah a-t-elle garé la voiture ? La mère et l’enfant la cherchent, c’est comme un jeu. La mère serre la main de l’enfant. L’enfant lui est arraché par le prédateur. Et la mère est assommée au marteau, mais parvient à se relever, s’accroche au monospace du ravisseur, est traînée sur plusieurs mètres. La mère est en morceaux, jambes et bras brisés, défigurée. Enlèvement d’enfant. La scène est répétée plusieurs fois dans les premiers chapitres du roman : Dinah y revient sans cesse.

Robbie est un gamin précoce, il sait lire et résoudre quelques énigmes, comme celle de retrouver la voiture de sa mère dans un parking de centre commercial. L’homme qui l’a enlevé le tient captif, tout d’abord dans un caisson ressemblant à un cercueil, puis dans sa maison, une ferme loin de tout ou presque. L’enfant grandit auprès de celui qu’il appelle « Papa ». Le prédateur – l’ogre – rebaptise Robbie « Gideon », mais lorsqu’il s’adresse à lui, il dit « fils ». Les années passent. L’enfant fréquente l’école tardivement, lorsqu’il est assez maté pour que celui qui se fait passer pour son père soit sûr qu’il ne le trahira pas. Qu’il ne racontera rien des « câlins » de Papa. L’enfant dessine. Sa maîtresse est fascinée par un de ses dessins, qui rappelle le Saturne dévorant un de ses fils de Goya.

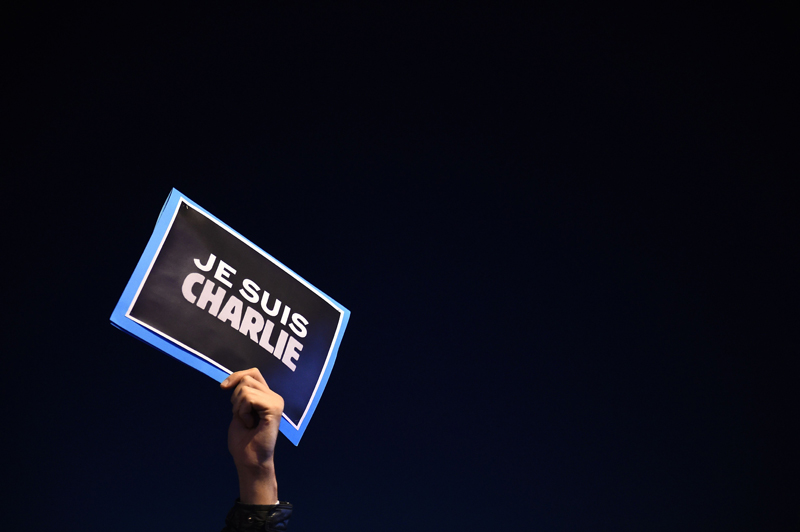

Il n’est pas simple d’entrer, littérairement, dans la tête d’un enfant. D’un enfant considéré comme une proie. La littérature noire-polardisante s’attache, en général, à entrer dans la tête du criminel plutôt que dans celle de la victime, ce qui fait naître un malaise poisseux et place le lecteur dans la position de voyeur. Joyce Carol Oates, dans Daddy Love, joue sur les deux tableaux du mal et de l’horreur. On n’ose dire avec délicatesse, car le sujet est hautement délicat. Mais elle parvient, comme toujours, dans une narration d’une fluidité exemplaire, à mêler les thèmes essentiels. Lorsque l’art littéraire et la compréhension de l’humain se rejoignent à ce point, on est au-delà de la psychologie. Le sujet est casse-gueule, il renvoie à toutes sortes d’affaires criminelles sordides, des petits cadavres de Détroit à l’histoire de Natascha Kampusch. Le talent de Joyce Carol Oates consiste, entre autres, à s’affranchir du contingent pour plonger plus profond. Le Mal et l’Horreur, le mal que l’on fait aux enfants et les horreurs qu’ils subissent, sont une des composantes de l’actualité. Oates parvient à dépasser cette actualité. L’âme noire du prédateur est cernée, mais le prédateur n’est pas le personnage principal. Son Daddy Love épouse tous les contours de l’ogre se repaissant de chair fraîche et s’en débarrassant à l’apparition des premiers signes de puberté. Convenu, peut-être, mais difficilement contournable en pareille intrigue. Le prédateur est un homme fait, non amendable. L’enfant, en revanche…

Il a trois noms, cet enfant. Il est Robbie, puis Gideon et Fils en même temps. Presque en même temps. Robbie, c’est le fils de Whit et de Dinah, celui qui a été enlevé. Fils, c’est celui qui subit les « câlins » de son nouveau « Papa ». Gideon, c’est l’être pensant. Rebaptisé mais pensant, réfléchissant. L’enfant passe par une phase de détriplement, que seul Goya peut exprimer : Saturne dévorant ses enfants, c’est la métaphore du temps qui passe, et qui doit passer. Le dédoublement Fils/Gideon est la résultante du rapt. Il s’agit de retourner vers Robbie. Il s’agit de retrouver Robbie. Et c’est de ce retour que naît l’horreur véritable. Car il va revenir, l’enfant, dans lequel Dinah la mère ne voit plus un enfant, mais un « garçon ». Six années d’absence, ça vous change un fils. Et pas seulement parce que l’ogre lui a teint les cheveux en blond.

Les enfants qui disparaissent et réapparaissent sont un mystère que Joyce Carol Oates sonde sous différents angles. Les traductions françaises de ses romans suivent une chronologie méandreuse, mais on ne peut, à la lecture de Daddy Love, faire l’impasse du parallèle avec son roman Carthage (tous les deux publiés en 2013 aux USA). Il s’agit, ici encore, de jouer sur trois niveaux – disparition, exil et retour – en évoquant tout à la fois, mais dans des parties narratives bien distinctes, le sort du disparu et celui de la famille en attente de son retour. A bien y regarder, à scruter les réactions des protagonistes, c’est bien la famille qui est à nouveau interrogée, sous l’angle du traumatisme. Une certaine tendance à se tourner vers la paroisse, ou vers l’adultère, alors que la notion de « couple » semble indissociable de celle de « famille ». On aurait tort de ne lire Daddy Love que sous l’angle du rapt. Oates fouille autrement les entrailles de nos sociétés contemporaines et de nos psychés éternelles. L’un de ses innombrables talents consiste à envisager des cas apparemment similaires – mais pas forcément semblables – sous des aspects culturels divergents : la Grèce antique pour Carthage, la Bible pour Daddy Love. Robbie n’est pas rebaptisé Gideon par hasard, et l’un de ses prédécesseurs dans les griffes de l’ogre répondait au nom de Deutéronome. Le ravisseur se fait passer pour un prédicateur enflammé et bienveillant. Les enfants kidnappés sont cachés dans un petit coffre représentant la Vierge Marie. Au-delà du Mal et de l’Horreur, de la résistance au mal et à l’horreur, Oates interroge notre humanité de culture, dans des textes où l’allusion le dispute au prosaïque et au contingent.

Le retour de Robbie au foyer parental est souligné par le passage au végétarisme. La chair, broyée par l’ogre ravisseur – celle de l’enfant, et celle de la mère – ne peut plus être ingurgitée, digérée. Au tournant de la dernière page du roman, un hamburger dévoré à belles dents est l’image même – incroyable, insurpassable littérairement, sans doute – du mal en marche. Image qui renoue, par d’étranges échos, avec ce Saturne goyesque dévorant un de ses enfants, seule concession faite ici, semble-t-il, au monde antique.

Oates publie beaucoup, certains pensent qu’elle publie trop. Le rythme infernal qu’elle donne à son œuvre semble parfois syncopé. Les motifs, cependant, émergent, évidents : les humains entre eux. Ce qu’ils s’infligent et ce qui leur est infligé. Et comment leurs réactions, parfois cernées par les praticiens de l’âme – psychanalystes, prêcheurs, etc. – se répondent entre elles, de roman en roman. On l’a dit plus haut : on est, chez Oates, au-delà de la psychologie. Dans Daddy Love, on est dans une syncope narrative qui étire le temps de l’enlèvement et qui condense celui du retour de l’enfant au bercail. On est, partout dans cette œuvre-là, dans une attention minutieuse portée aux failles et à leur durée, dans un renversement des propositions d’évidence, dans un déchiffrement de ce que nous sommes. Mais qu’attend-on, bon sang, pour décerner à Joyce Carol Oates le prix Nobel de littérature !?!

Je n’ai pas encore lu ce livre, et j’ai lu beaucoup d’avis partagés à cause du sujet très cru. JCO est extrêmement talentueuse et je suis certain qu’elle réussit, encore une fois, à explorer les thèmes les plus sombres avec brillo.

Je suis une grande fan de Joyce Carol Oates, mais ce roman est trop dérangeant et j’ai du mal à voir le but. On se sent si mal après l’avoir lu…

Un livre très dur et perturbant ! Mais à lire absolument.