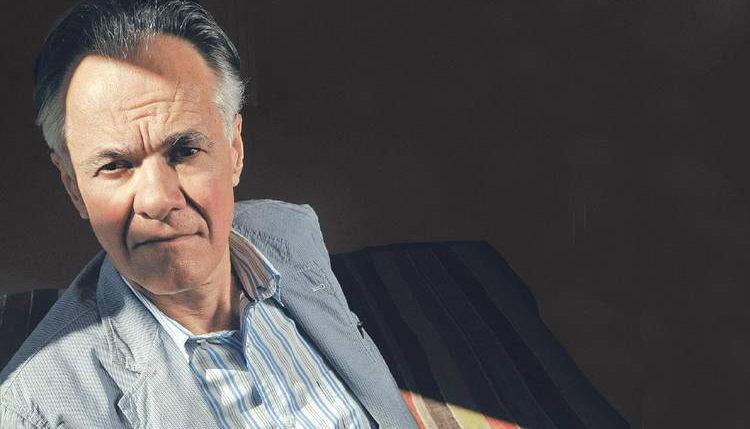

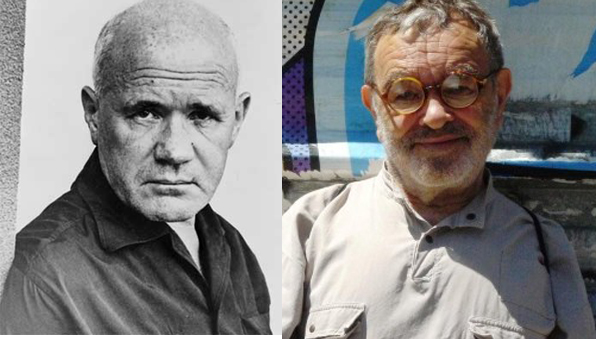

On pourrait dire que tous les livres de Fernando Vallejo (Medellin, 1942) font partie d’un seul récit autofictionnel. On pourrait le dire sur les cinq romans qui composent le cycle autobiographique El Río del Tiempo — Le Fleuve du temps — mais aussi sur ses trois biographies et même sur ses deux écrits scientifiques — l’un contre la théorie de l’évolution, l’autre contre les théories de Newton, Maxwell et Einstein. S’il est possible de tomber dans cette généralisation, c’est parce que l’on retrouve dans tous ces ouvrages des éléments propres à la catégorie que l’on appelle l’autofiction, notamment l’emploi de la première personne et la présence d’un narrateur qui ressemble parfois à la figure publique de l’auteur.

Néanmoins, cette classification, au-delà de la satisfaction des besoins taxonomiques de la critique ne contribue pas à la description, encore moins à l’analyse de chacun de ces textes. Elle est dans cette mesure réductrice car elle occulte les nuances d’une œuvre qui se construit, certes, autour d’une subjectivité enragée, d’une vision « ego-référentielle » de la réalité, mais dans laquelle chaque livre a une place précise.

L’œuvre de Fernando Vallejo est la construction d’un « je » très particulier, d’un narrateur sans scrupule qui attaque dans ses diatribes les institutions les plus sacrées de la société contemporaine. Son dernier roman, Casablanca la bella — Casablanca la belle — paru en 2013, reste fidèle à son style imprécatoire mais pousse aussi les limites de l’univers romanesque du Colombien.

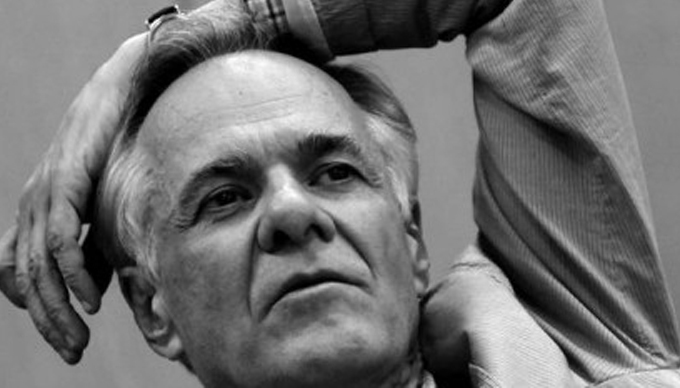

Situé à la confluence de ses ouvrages les plus comiques et défaitistes, ce livre reprend les jugements arbitraires du vieux narrateur — un grammairien prénommé, par ailleurs, Fernando — qui revient en Colombie, comme dans la plupart de romans de l’auteur, pour mourir. On retrouve la figure du narrateur vallejien aussi bien dans ses propos caustiques que dans le style même du discours. Le ton réactionnaire et moraliste, irrévérent et conservateur, violent et ironique qui caractérise le personnage se manifeste tout au long du texte. De la même manière, la structure chaotique de l’histoire, les sauts temporels, les digressions et les dialogues imaginaires — cette fois-ci avec un groupe de rats que le protagoniste appelle « mes filles » — sont des indicateurs de la présence de cet auteur-narrateur.

En outre, Fernando Vallejo arpente dans ce roman les thèmes qui lui sont chers : la Colombie et sa folie, Medellin et la violence extrême qui s’est emparée de la ville, l’inutilité du Pape et le caractère ignoble des religions monothéistes, les droits des animaux et l’indifférence des hommes. Pourtant, cette fois-ci, ces sujets sont traités avec une force renouvelée. En effet, il y a dans Casablanca la bella quelque chose de plus. Il s’agit peut-être d’un indice de l’arrivée de l’auteur à une sorte de maturité qui lui permettrait de faire des concessions qui, autrefois, lui semblaient impossibles. Cette différence se trouve précisément dans la manière dont la tragédie est racontée. C’est sont les même thématiques mais elles apparaissent ici sous une forme nouvelle.

En parcourant ces pages on s’aperçoit que, en dépit des irruptions constantes du passé dans le présent de narration et les commentaires véhéments du narrateur, l’histoire progresse. Il s’agit peut-être d’une histoire simple, mais elle a un début et va presque sans remède jusqu’à sa fin. Celle-ci est marquée, bien sûr, par la vision tragique et mélancolique du monde qui a été présentée au cours des 183 pages, mais elle est bien là, ce qui n’arrive pas souvent dans les livres de Vallejo.

Mais quelle est alors cette histoire ? Casablanca est le récit de la dernière entreprise d’un vieil homme, sa dernière aventure : la reconstruction d’une maison — blanche, évidemment — celle qui se trouve exactement en face de sa maison familiale à Medellin. Dans un délire nostalgique, et faisant confiance à son avocat, il achète sa nouvelle propriété sans l’avoir visitée. Ce sera alors le début d’un projet voué à l’échec.

Depuis le Mexique où il réside, l’homme se rend donc à sa nouvelle demeure et réalise le désastre : la maison est en ruine et il n’y a que la façade qui correspond vaguement à l’image de son souvenir ; son quartier, celui où il a passé son enfance, a été détruit, remplacé par un paysage gris de grands bâtiments, d’avenues impossibles, sans feux ni ponts pour les traverser. La ville entière est devenue méconnaissable, hostile.

C’est dans ce cadre que se déroule la reconstruction de la maison et c’est à cause de ces circonstances qu’elle prend des proportions épiques. Il s’agit désormais d’une tentative désespérée de revenir en arrière, non pas à un passé idéalisé mais plutôt à un état d’innocence qui serait presque atemporel. La maison blanche pourrait être alors une métonymie de la Colombie, elle représenterait tout ce qui a changé pendant l’exil du protagoniste, le chaos qui se cache derrière la façade du progrès et ses fausses promesses.

Le narrateur dessine ainsi l’image anachronique et démesurée de la réalité colombienne. C’est une vision d’un réalisme hyperbolique, imprégnée de fureur mélancolique, qui se présente au lecteur. Cette voix en monologue viserait à détruire le présent, à s’opposer à tout ce sur quoi la société est fondée. L’Eglise, l’Etat, la maternité et toutes les valeurs égalitaristes de la modernité sont les cibles du discours. Pour Fernando, il ne s’agit que des fausses idoles, des certitudes qu’il faut démolir. Reconstruire la maison est aussi construire une muraille contre le temps qui passe.

Il y a aussi dans ces diatribes de références récurrentes à la réalité extralittéraire qui contribuent à donner une nouvelle ampleur à la figure de l’auteur-personnage et qui, au même temps, servent à faire de sa vision presque apocalyptique du monde, quelque chose de plus vraisemblable.

Ces références, ces ponts entre la fiction et le réel, se manifestent aussi par l’apparition de grandes figures de l’histoire contemporaine. Mais leur présence ne sert qu’à réaffirmer la place centrale du « je » dans le discours : Obama, François I, Juan Manuel Santos, Mariano Rajoy ou encore Stephen Hawking ne sont que des personnages secondaires, privés de voix. Ils deviennent des arguments pour montrer l’étendue du désastre. Ce sera alors l’anecdote, l’histoire personnelle qui prendra la place de l’Histoire. C’est dans le récit des travaux de rénovation de la maison, dans les détails les plus infimes que l’on trouvera les véritables signes de la débâcle totale.

Ainsi, d’autres personnages, les parents de Fernando, ses grands-parents, son père et ses frères, deviennent, bien qu’ils soient tous morts — ou peut-être pour cette raison — des acteurs principaux dans la reconstruction de la maison. Ils se matérialisent au fur et à mesure que les travaux avancent et, vers la fin du livre, ne sont plus de simples souvenirs dans la tête d’un vieux anachronique, mais des personnages à part entière. Ils sont même les invités d’honneur à la cérémonie d’inauguration de Casablanca. C’est d’ailleurs leur apparition dans la scène finale qui crée une rupture avec le temps du roman : ils parlent, ils participent à l’action, comme s’il était possible par ce geste contre l’oubli et la mort, de nier le présent.

Casablanca la bella est un roman particulier dans l’œuvre de Vallejo. Il s’agit évidemment d’un ouvrage inscrit dans la construction d’un personnage, d’une voix controversée et radicale qui a fait du chaos et de la rage sa marque. Mais ce n’est pas tout. C’est aussi un texte qui peut être lu comme une première approche à l’univers vallejien ou en dehors même de l’œuvre. On se trouve face à un roman qui raconte le désarroi, le malaise produit par le passage du temps ; c’est un cri contre l’illusion du progrès et peut-être aussi — plus qu’autre chose — une chanson (un boléro cubain ou un tango) à la nostalgie, à la nature trompeuse de la mémoire.

Traduit par Simon Blin