Le bashing est-il en passe de devenir la forme ultime de la politique ? Hier, Hollande. Avant-hier, Sarkozy. Aujourd’hui, Aurélie Filippetti devenue en quelques semaines, sans que l’on sache ni comment ni pourquoi, « l’un-des-plus-mauvais-ministres-de-la-Culture-de-ces-dernières-décennies ». Venu de prédécesseurs arrivés, eux, à l’heure du bilan, le reproche fait sourire. Repris par des adversaires reniflant, ou croyant renifler, le maillon faible d’un régime qu’ils n’ont jamais cessé de juger illégitime, il ne compte guère. Orchestrés, en revanche, par une presse dont le souci devrait être de comparer, confronter ce qui est fait à ce qui fut promis, rapporter ce qui est tenté à la diminution sans précédent des moyens octroyés, ce jeu de massacre, cette litanie grégaire et sans arguments, cette façon de prendre des airs profonds et entendus pour répéter en boucle que la ministre « déçoit » ont de quoi surprendre et peut-être inquiéter. L’on prendra la précaution, ici, de se donner le temps de juger. Et l’on se rappellera, pour l’heure, et pêle-mêle, l’apparition, sur un plateau de télévision, il y a dix ans, d’une jeune romancière venant déposer aux pieds d’un Guillaume Durand stupéfié le cadavre de la classe ouvrière ; une belle histoire de méritocratie républicaine sur fond de ce qu’un aîné (passé, lui, par l’autre Ena, celle du gauchisme) avait appelé le chagrin lorrain ; ou un meeting sur le Darfour où nous avions, ensemble, en 2007, entraîné une candidate socialiste se demandant s’il était bien raisonnable de donner au Soudan post-colonial des leçons de démocratie et de liberté. Sont-ils si nombreux, les responsables socialistes d’aujourd’hui capables de compter jusqu’à trois : fidélité, oui, à la tradition anticoloniale ; mais insistance, non moins intraitable, sur l’héritage antitotalitaire ; et puis cet ancrage dreyfusard par quoi tout a commencé ?

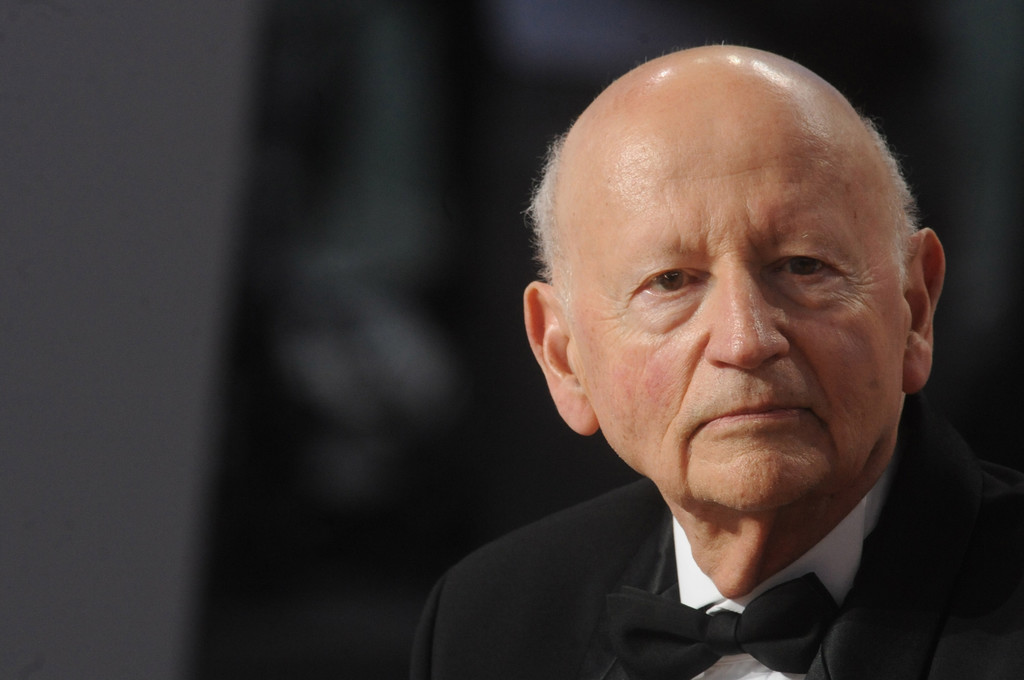

Pour Gilles Jacob, qui aura été, pendant presque quarante ans, aux commandes du plus beau festival de cinéma du monde, la cérémonie des adieux a commencé. Et, l’homme étant aussi écrivain, elle prend la forme d’un livre étrange, laconique et dense, crépitant et drapé, sans point fixe et, néanmoins, compulsif, qui ressemble à un exercice de mémoire (le fameux « Je me souviens » de Georges Perec) sur fond d’une expérience du temps qui n’est pas, elle non plus, sans précédent (la synesthésie proustienne… le temps immobile de Claude Mauriac…). Si vous voulez savoir à quoi ressemblait le monde à l’époque où il y avait des speakerines à la télévision et où on les virait quand elles montraient un genou à l’antenne ; où France-Soir était le premier quotidien de France et où l’on vous accueillait, chez le coiffeur, en vous demandant : « c’est pour les cheveux ou pour la barbe ? » ; où, quand on ratait un film, il n’y avait ni streaming ni peer-to-peer, il fallait attendre qu’il repasse à la

Cinémathèque ou au ciné-club de son quartier ; si vous n’avez connu que par ouï-dire un paysage des lettres où régnait un hussard sans uniforme nommé François Nourissier, où un certain Bertrand Poirot-Delpech incarnait, lui aussi, une certaine promesse de l’aube et où on lisait des auteurs nommés Mirbeau, Romain Rolland ou Mazo de la Roche ; si vous voulez comprendre, surtout, pourquoi ce monde où les enfants jouaient au cerceau et où la gare Montparnasse abritait encore l’ancienne boutique de Méliès est le même que celui de Wikipédia, des PC ou d’un ami des lettres signant ses gazouillis « jajacobbi », alors lisez, oui, ce recueil de coquecigrues que son auteur a l’élégance d’intituler « Les pas perdus ». Un énigmatique épilogue rappelle pourquoi il est toujours prudent de prendre les devants et de donner, soi-même, la version de sa propre aventure.

C’est également ce que fait, à une génération d’écart, un autre acteur majeur d’un monde dont on ne sait pas davantage s’il est condamné, ou non, à disparaître. Ce « Monde à part » (Flammarion), signé Jean-Marie Colombani, relate l’une des séquences les plus singulières de l’histoire de la presse de ces dernières décennies. Qui a voulu, au début des années 2000, tuer le quotidien français « de référence » ? Quels intérêts gênait-il ? D’où vient la haine que lui ont successivement portée tous nos présidents de la République sans exception ? Comment, pourquoi la volonté de mettre au pas ce journal né, il faudrait dire re-né, sur les fonts baptismaux de la Résistance alors qu’il plongeait ses lointaines racines dans l’épisode moins glorieux de l’école des cadres d’Uriage, était-elle devenue l’idée fixe d’un quarteron de comploteurs où se remarquaient un nouveau Fouché, des « enquêteurs » stipendiés, ou la réincarnation falote de cet autre ministre des Affaires étrangères que Napoléon appelait une « merde dans un bas de soie » ? Ce livre donne sa version de cet épisode qui appartient désormais à l’histoire. Mais il a le mérite de le faire au prisme des sujets de chair qui l’ont faite et vécue. Trois hommes. L’auteur, bien sûr. Mais aussi ses deux alliés d’alors, Edwy Plenel et Alain Minc, dont l’improbable pacte était comme l’un de ces nœuds borroméens dont on aurait dû savoir, depuis Lacan, qu’ils ont la propriété de ne pouvoir se dénouer en un point sans que l’ensemble de ce qu’ils retenaient ne tombe automatiquement en poussière. Passions… Trahisons… Etudes de mœurs et anatomie des rêves de chacun… On est, cette fois, du côté de chez Balzac et d’une « comédie humaine » qui s’écrit, comme toujours, « fil à fil ». A moins qu’il ne s’agisse d’une moderne éducation, non sentimentale, mais politique – et dont tout le monde a intérêt à tout faire pour que l’on n’ait pas, un jour, à dire : « c’est ce que nous avons eu de meilleur »

P.S. du P.-S. : Je suis favorable à l’exception culturelle. Oui, je sais… je peux être impossible à suivre. À moins que je ne le sois qu’au fond d’une grange de renvois à un champ de références à une cave d’arrêtés échafaudés sur un grenier de préconceptions.

P.-S. : Pardon à Pete Townshend pour cette part de (h)umanity boulottée par le mast que Meher Baba avait décelé en lui, sorte d’enivrement de Dieu confinant à la possession que j’aurai fait discrètement briller par son absence. Probablement un message (send) inconscient adressé à l’ancienne capitale (Town) économique du monde et dont l’éternel boy de la rive gauche avait pris pour Abba un avatar au sens étymologique du terme, selon qui toute vie aurait pour but la réalisation consciente de l’Unité absolue de Dieu. L’Union européenne échouera aussi longtemps qu’elle se donnera elle-même pour fin. Par quel bout prendre le dinosaure? Par n’importe quel bout, évidemment. Et surtout, éviter la psycho en dix leçons selon laquelle voir grand, si Adler situe à la racine de cette propension un état d’infériorité, incite à se complaire dans le repli au lieu que de chercher son axe de sublimation.

Filippetti cumule les handicaps. Elle est belle. Elle est grande. Elle est mince. Elle est racée. Elle fait plus jeune que son âge. Elle a un joli prénom. Quand elle apparaît, on pense moins à l’écouter qu’à l’entendre. Nul doute qu’elle le sache mieux que personne. Et c’est sans doute la raison pour laquelle sa silhouette n’apparaît qu’au compte-goutte. On la voit de préférence en gros plan, les sourcils froncés par la gravité qu’elle donne au sujet qu’elle traite. On lui en voudrait presque de ne pas nous donner quelque chose de plus agréable à ruminer. D’autant qu’elle en a sous le pied, alors, c’est comme si elle nous éconduisait, nous qui aurions fait de parfaits amoureux de Madame Le, et ce, qu’elle eût mérité ou non notre béguin pour son contre-bagou. Trop injuste, la vie, n’est-il pas Aurélie? Auriez-vous attendu de Malraux qu’il vous tende son Zippo comme Bogart à Bacall? Toujours est-il que l’éternel masculin assure la permanence de son double féminin. Question de culture. L’égalité entre les hommes et les femmes ne précédera pas la désexuation du genre humain. Faire une flèche de l’écharde ne dépend que de soi. Maciste est un gynocrate. Le voir tomber sous votre charme, beaucoup de mâles dominants rêveraient d’un tel pouvoir. C’est pourquoi d’après moi, il est plus que temps pour le ministre qui a en charge ce qui un jour restera de la France de nous prendre, nous, le peuple, par les cornes. Pareille à un coup de Lang, que Filippetti nous envahisse et nous incarne par surprise. Le Jack universel n’a jamais hésité à se brancher dans le mur de Hiwatt d’un Townsend en pleine transe. Filippetti doit donner de la visibilité à ce qui lui tient à cœur, mais avant tout de la hauteur. Son ambition doit souffler dans les voiles d’une caravelle dont ses concitoyens forment les pièces maîtresses de l’armature. Ils se verront en elle. Ils respireront d’autant mieux qu’elle les propulsera au bout du monde, fuselés à son image. Filippetti doit s’immortaliser en une rencontre inoubliable, celle de la France qu’elle est et de la France qu’elle sera. Chacune de ses actions va désormais impressionner ainsi qu’une projection de cinquante ans en arrière. Viser la postérité en papier glacé. Noir-et-blanchir son grain. Poétiser notre regard. Se laisser observer de loin. Grandiloquent? Futile? Oui, ce sont les mots qui revenaient le plus fréquemment chez ceux qui DÉCRIvAIENT le virage culturel effectué par le fashionisto avunculaire des années Frime, vous savez… le pote à Thierry Mugler, le col Mao, la cravate à l’intérieur, le nœud en collier de chien, qui Badinter à part, peut se vanter d’être le seul que l’ensemble de ses successeurs n’aura pas détrôné dans l’inconscient collectif de ce public de peuple au-devant duquel il sera allé et venu, sans jamais se lasser, faisant de la France un podium international et des artistes et intellectuels de son temps les acteurs d’une vision cohérente légèrement plus profonde et féconde qu’un empilement de plans de carrières. On se souvient tous de cette scène fantastique d’Antoine et Colette où la symphonie de Berlioz enivre le tout jeune Léaud qui ne résiste pas à lancer des œillades vers la nuque d’un petit diable de femme, où le sentiment amoureux passe au catalyseur de l’art dans un état d’exaltation et de régénération sans égal. Vous voyez où j’en viens? Un projet-fleuve, un projet persistant comme un souvenir d’enfance, aussi fort que le furent pour celles et ceux qui doublèrent leur âge d’or les Jeunesses musicales. Filippetti et Peillon. Un couple qui visiblement a choisi d’entretenir une relation à l’abri des regards. La conçoivent-ils comme une liaison extraconjugale? En même temps, cela se comprendrait si le duo Mitterrand et Lang se reformait sous nos yeux. Il avait tout compris, ce vieux chauffard qui nous roulait en zigzaguant sur la ligne blanche, toujours en IVe. Se broder une place de choix dans la tapisserie des Chroniques de France sans attendre que d’autres le fassent à leur façon, et se placer, à cet effet, dans le champ visuel du conservateur de la grande fresque nationale, dépositaire de l’image de la grande Histoire, autrement dit, l’histoire des Grands, celle qui nourrit l’imaginaire des petits. Hollande et Filippetti gravissant côte à côte la roche de solution. Je ne sais pas vous, mais moi, je prendrais bien un remontant.

Il est des gens qui jouent du violon comme Ingres l’employait à des fins hygiéniques, cherchant à se vider la tête de son travail en cours. Et il y a ce qu’on appelle des violonistes. J’ai grandi dans un milieu d’artistes où sculpteurs ou compositeurs avaient la possibilité soit d’exposer, soit de créer leurs œuvres. Ici-même, en ce pays où quelques vieux illuminés marquaient du sceau de leurs crachats la différence entre l’ordre de l’art et l’ordre du loisir, on trouvait une catégorie d’amateurs, relativement connaisseurs, auxquels leur pouvoir d’achat n’aurait jamais permis de mettre la main sur une toile de maître, mais qui en revanche se payait le luxe de croiser un coup de foudre chez un galeriste d’envergure régionale. Je voudrais vous parler de l’un d’eux qui réellement faisait des choses solides et à partir du milieu des années 1970, put vendre sa peinture suffisamment pour en vivre durant deux décades. Et puis, d’un coup, plus rien. J’ai hésité avant de vous glisser le nom de Georges Ploquin, auteur d’une envoûtante Maternité où la statuaire de Jean Fouquet remonte inculquer son épine à une triade de personnages échappée du Nouveau roman, un père, une mère et leur fils dédoublé dont l’ombre portée sur l’un et les reflets couchés sur les trois autres nous poussent à reconnaître, au-delà des visages qui s’effacent d’eux-mêmes devant sa sourde domination, la préséance de la Vierge à l’enfant sur la cellule monogamique, avec son petit Christ relooké par Christo, décontenancé par le différentiel charnel selon que l’on est Deux ou Un, scotché au double face-à-face que lui seul et son père sont aptes à percevoir. Je ne voulais pas nommer Ploquin, sachant que cela ressemblerait à un acte de délation. Et puis, j’ai eu peur que vous ne me trouviez sympathique. Alors, je vous laisserai juger par vous-même. Et me prêter quelque crédit quand je dénonce la situation d’un autre ami, forcé, lui, d’aller s’installer chez son fils et quémander l’aumône d’État face à un référent qui s’adresse à vous tel qu’une infirmière à un grabataire. Vous ne connaîtrez pas le nom de l’homme qui rongé par la honte, a décidé il y a plus de dix ans de disparaître de la vie de tous ceux qui l’avaient approché de son vivant. Mais je décide, ici, de retourner la honte contre quelques vachers l’ayant conduit à l’abattoir après en avoir grassement profité, il faut bien que la bête meure qui ne donne plus de lait. Que s’est-il passé? De moins en moins de lieux où exposer. De moins en moins de zonards sensibles. Ou plutôt, deux types de gérants — laissons de côté, si vous voulez bien, les Adrien Maeght, espèce en voie de disparition. — Tout d’abord, les croûtiers. Cela dit sans mépris aucun, sauf que l’on quitte le domaine de l’art pour le secteur du lard. Ensuite, les Monsieur Jourdain de l’Artothèque. Très belle idée, l’Artothèque… trop belle pour être confiée à des élèves attardés de l’avant-garde formés à se conformer à l’ordonnancement des mouvements théoriques de la seconde moitié du siècle passé, déboussolés par l’aiguillon des inclassables. Nul doute qu’ils exposeraient un vieux tricheur, mais un artiste élabore son langage en une période déformatrice et fondatrice, et s’il ne stagne pas, il ne va pas non plus rompre radicalement avec lui-même lors de chaque émersion d’un mouvement novateur. L’avant-garde n’est pas un mode que l’on troque pour une mode. C’est le jaillissement irrépressible d’une force prise dans l’étau du monde connu. Rien d’étonnant alors à ce que Sam Francis parvenu au soir de sa vie ne se soit pas dit : «Tiens, si je me mettais au néo-pop!» Et si à chaque génération, vous trouverez quelques instincts féroces qui ne feront qu’une bouchée du temps linéaire, ce n’est pas une raison pour dénigrer le rayonnement considérable de tous ceux dont la naissance d’autres étoiles n’a jamais entraîné l’extinction. Alors, bien sûr, Albert Gleizes, Aristarkh Lentoulov, Henri Hayden, Vadym Meller, Alice Halicka, autant de cubistes majeurs que n’auraient pas éclipsés les Brâncuși, Braque et autres Picasso si une structure de diffusion de l’art contemporain les avait épaulés. Que dire du suprématisme? Malevitch à coup sûr, possiblement El Lissitzky, mais Lioubov Popova, Ksenia Boguslavskaya, Olga Rozanova, Ivan Kliun, Ilya Grigorievich Chashnik, Alexandra Exter? Et encore, les susmentionnés peuvent compter parmi ceux qui remportèrent la cruelle épreuve du tri posthume. Les autres auront été cause que l’art foisonnait sur terre au lieu de chatouiller de son aura lunaire une ruche de zombies. «L’art vivant» comme dit l’aède Higelin. Car son diplôme ne signifierait rien d’autre qu’une sortie de tunnel pour l’âme damnée qui choisirait de creuser dans l’objectif d’arriver là où d’autres manières ont mené d’autres mains, je veux dire, sur le versant opposé d’une montagne de science ou d’expérience à désapprendre. L’artiste ne se laisse pas localiser aussi aisément qu’un champion de rodéo ou un pilote de ligne. Chez lui, la chute ou le crash peuvent aussi bien représenter l’acte libérateur du style. Hollande a prôné le retour à la formation des pédagogues. Je prône le retour à la formation des détecteurs d’artistes. Je sais combien la tâche est rude. Denise René a bien loupé Yves Klein! alors, des esprits assez fins pour distinguer entre un trait venu du tréfonds quand même il ne révolutionnerait rien et l’imitation d’un trait de génie aussi dénué de substance que d’existence réelle…