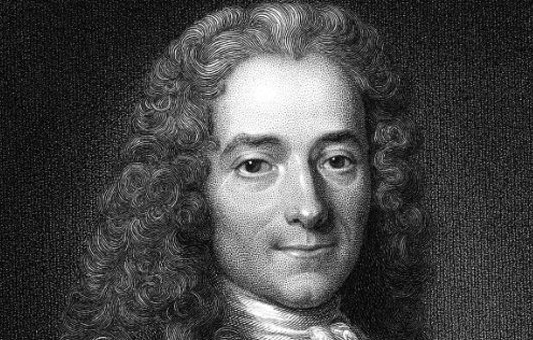

Comment aborder le thème de l’engagement sans convoquer la figure de Voltaire ?! L’archétype de l’intellectuel engagé, c’est lui. Le grand inventeur du battage médiatique, c’est lui. La réhabilitation de Calas, encore lui. Du jeune Chevalier de La Barre, toujours lui. Incontournable Voltaire dont la force de frappe tient autant et peut-être même davantage à la rigueur de ses argumentations qu’au sentiment d’injustice qui le mobilise. Il en va de la crédibilité du réquisitoire et de la probité de l’intellectuel qui engage à la fois son cœur et sa raison. Voltaire sait, en effet, que l’alibi de bonne moralité ne saurait convaincre à lui seul et que, par ailleurs, l’on peut fort bien mettre à mal une cause fort juste à coup d’arguments erronés. C’est là un travers dans lequel Voltaire tenta de ne tomber jamais.

Le 9 mars 1762, Jean Calas — riche négociant de confession protestante — est condamné à mort par le Parlement de Toulouse pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Le 13 octobre de l’année précédente, Calas retrouvait son fils Marc-Antoine pendu dans sa boutique. Afin de s’éviter l’opprobre lié au suicide de celui-ci, Calas tente de maquiller la chose en assassinat. La rumeur l’accuse (sans la moindre preuve) d’avoir tué son fils au motif que ce dernier désirait se convertir au catholicisme. Jean Calas, son épouse, son autre fils Pierre, sa servante et un ami sont jetés en prison. Au cours du procès, les faux témoignages s’accumulent, la procédure fleure la mauvaise farce orchestrée par les autorités. Jusqu’au bout, Calas clamera son innocence, en vain. Son exécution – nous devrions plutôt dire son supplice – dura plus de deux heures en place publique.

Conscient qu’il n’est de meilleur antidote au fanatisme qu’une sévère dose de raison, Voltaire rédige son fameux Traité sur la tolérance, lequel, on s’en souvient, débute à peu près comme suit : « Si un père de famille innocent est livré aux mains de l’erreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si l’accusé n’a de défense que sa vertu ; si les arbitres de sa vie n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt : alors le cri public s’élève, chacun craint pour soi-même ; on voit que personne n’est en sûreté de sa vie devant un Tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance ». L’argument fait mouche. Grâce à l’opiniâtreté de Voltaire menant grand battage médiatique auprès de l’opinion publique et des grandes cours d’Europe, le Conseil du Roi casse les poursuites engagées contre les Calas le 4 juin 1764. Le 9 mars 1765, le Parlement de Paris réhabilite Jean Calas et restitue ses biens à sa famille. L’auteur de Candide vient de reporter une bataille, mais – on s’en doute – pas la guerre.

En effet, à peine la réhabilitation de Calas est-elle prononcée qu’une affaire tout aussi sordide éclate à Abbeville. Nous sommes en 1766. Un Chevalier est accusé d’avoir lacéré un crucifix (il fut, par la suite, établi que la dégradation du dit crucifix aurait été causée par l’accident d’une charrette chargée de bois…), refusé de se découvrir lors d’une procession et, par ailleurs, chanté des chansons impies. Voltaire écrira au Comte d’Argental à propos du procès du Chevalier de La Barre : « L’atrocité de cette aventure me saisit d’horreur, et de colère. Je me repens bien de m’être ruiné à bâtir et à faire du bien dans la lisière d’un pays où l’on commet de sang-froid, en allant dîner, des barbaries qui feraient frémir des sauvages ivres. Et c’est là ce peuple si doux, si léger et si gai ! Arlequins anthropophages ! je ne veux plus entendre parler de vous. » Pour rappel : « On a voulu faire périr, par un supplice réservé aux empoisonneurs et aux parricides, des enfants accusés d’avoir chanté d’anciennes chansons blasphématoires, et cela même a fait prononcer plus de cent mille blasphèmes. Vous ne sauriez croire, monsieur, combien cet événement rend notre religion catholique romaine exécrable à tous les étrangers. Les juges disent que la politique les a forcés à en user ainsi. Quelle politique imbécile et barbare! Ah! monsieur, quel crime horrible contre la justice de prononcer un jugement par politique, surtout un jugement de mort ! et encore de quelle mort ! »

Pour dénoncer le caractère proprement inique de cette affaire, Voltaire use de deux arguments en vérité irréfutables : primo, pourquoi employer la torture quand le (soi-disant) coupable a reconnu son (supposé) crime et qu’au surplus il n’est besoin — comme le montra la procédure — d’aucune preuve pour condamner le (supposé) criminel ? Deuzio, est-il encore permis de parler de justice quand une telle disproportion existe entre la peine et le délit ? Sans compter, ajoutera Voltaire, qu’il n’existe alors en France aucune loi expresse condamnant à mort le blasphème et que c’est pourtant de cela dont on l’accuse. On voit ici toute l’habileté du philosophe de Ferney. Condamner la torture par principe, par éthique de cœur, par pur humanisme, dans le climat délétère de l’époque n’eut pas été suffisant. Encore lui fallait-il démontrer l’inutilité de cette barbarie que seul un imbroglio de vices de procédure et d’abus de pouvoir pouvait encore « justifier ».

Quelle que soit l’efficience des démarches entreprises par Voltaire, son engagement dans cette affaire ouvre la porte sur le courage et l’opiniâtreté d’une « raison de cœur » qui porte à questionner cette funeste et redoutable intrication entre le judiciaire, le politique et le religieux : « Chose étrange qu’un ecclésiastique, qui ne peut juger à mort, mette ainsi dans la main des juges le glaive qu’il lui est défendu de porter ! ».

Le jeune Chevalier avoue sous la torture. Os brisés, langue et main coupées, décapitation, ensuite brûlé sur la place publique… La lecture du « Dictionnaire philosophique » de Voltaire brûlé en même temps que lui.

Aujourd’hui devenu un symbole de la lutte pour la laïcité et une icône de la Libre Pensée, il a fallu, en fait, attendre la Convention en 1793 pour que le Chevalier de La Barre soit réhabilité et élevé à la figure de victime du fanatisme catholique au XIXème siècle.

L’engagement de Voltaire dans cette cause et tant d’autres (Calas, Sirven, Martin et Montbailli, Lally-Tollendal ), pour modéré qu’il puisse paraître aux laïques d’aujourd’hui, n’en reste pas moins celui d’un défenseur stratégique de la liberté d’expression, un être dont l’ardeur intellectuelle s’arrime à la raison par-delà ses intimes convictions déistes.

« En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui ont ennuyé, je n’en connais point qui aient fait de mal réel. […] Mais paraît-il parmi vous quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous ayez des idées), ou dont l’auteur soit d’un parti contraire à votre faction, ou, qui pis est, dont l’auteur ne soit d’aucun parti : alors vous criez au feu ; c’est un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà un homme abominable, qui a imprimé que si nous n’avions point de mains, nous ne pourrions faire des bas ni des souliers [Helvétius, De l’Esprit, I, 1] : quel blasphème ! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s’assemblent, les alarmes se multiplient de collège en collège, de maison en maison ; des corps entiers sont en mouvement et pourquoi ? Pour cinq ou six pages dont il n’est plus question au bout de trois mois. Un livre vous déplaît-il, réfutez-le ; vous ennuie-t-il, ne le lisez pas. »