L’admirable Musée Rietberg de Zurich, créé en 1952 grâce à la collection d’art asiatique d’Eduard von Heydt, devenu au fil des décennies l’une des plus belles collections d’arts asiatiques et africains d’Europe, propose deux expositions epochemachend, comme disent les germanophones, qui feront date. Ce sont plus que des expositions d’art, ce sont des manifestations culturelles et artistiques de haute valeur politique et philosophique, quand la politique rejoint la morale et l’éthique. Le catalogue de l’exposition Wege der Kunst, autrement dit « La provenance des œuvres » (Pathways of Art[1]), dont Esther Tisa Francini est commissaire, va rester comme un ouvrage de référence. Exceptionnelle exposition, à durée non moins exceptionnelle, puisqu’elle se prolongera jusqu’à l’été 2024. Nous y reviendrons.

La seconde exposition, non moins remarquable, est intitulée seulement « Look Closer. L’art de l’Afrique dans les archives Himmelheber ». Hans Himmelheber (1908-2003), entreprit entre 1933 et 1976 quatorze missions en Alaska, puis sur le continent africain en RDC, en Côte d’Ivoire et au Libéria. Un commissariat composé de six femmes, conservatrices, historiennes, professeure, autour de Michaela Oberhofer, conceptrice du projet, a permis cette exposition hors du commun depuis la première mission de Himmelheber jusqu’en 2023, date de l’inauguration de l’exposition qui tient aussi de la performance. Anthropologue visuel, ethnologue, marchand, collectionneur, Hans Himmelheber offrit au Musée Rietberg 930 objets et œuvres d’art, 15 000 photos et d’innombrables textes, articles, carnets de voyages. Il faut encore signaler que l’exposition fut rendue possible grâce à un financement exceptionnel du Fonds national suisse, dans le cadre de la coopération entre le Musée Rietberg et l’Université de Zurich.

Il faut entendre Look Closer à la fois comme une méthode, l’observation attentive, et comme « une sommation », d’abord face à la collection laissée par l’ethnologue-collectionneur : qu’en est-il de la part des artistes africains ou inouït qu’il rencontra ? Dans cette sommation il y a aussi l’insistance sur un fait capital. Himmelheber fut l’un des premiers ethnologues à avoir sorti de l’ombre et de l’anonymat le nom et le visage des artistes qu’il rencontra et auxquels il acheta et commanda nombre d’œuvres. Ainsi grâce à lui, les noms mais aussi les visages de Kouakoudili, premier sculpteur de Côte d’Ivoire connu et ceux du peintre d’Alaska, John Boss, nous sont-il parvenus. Non content de rapporter leur nom, Himmelheber chercha aussi à promouvoir leur art.

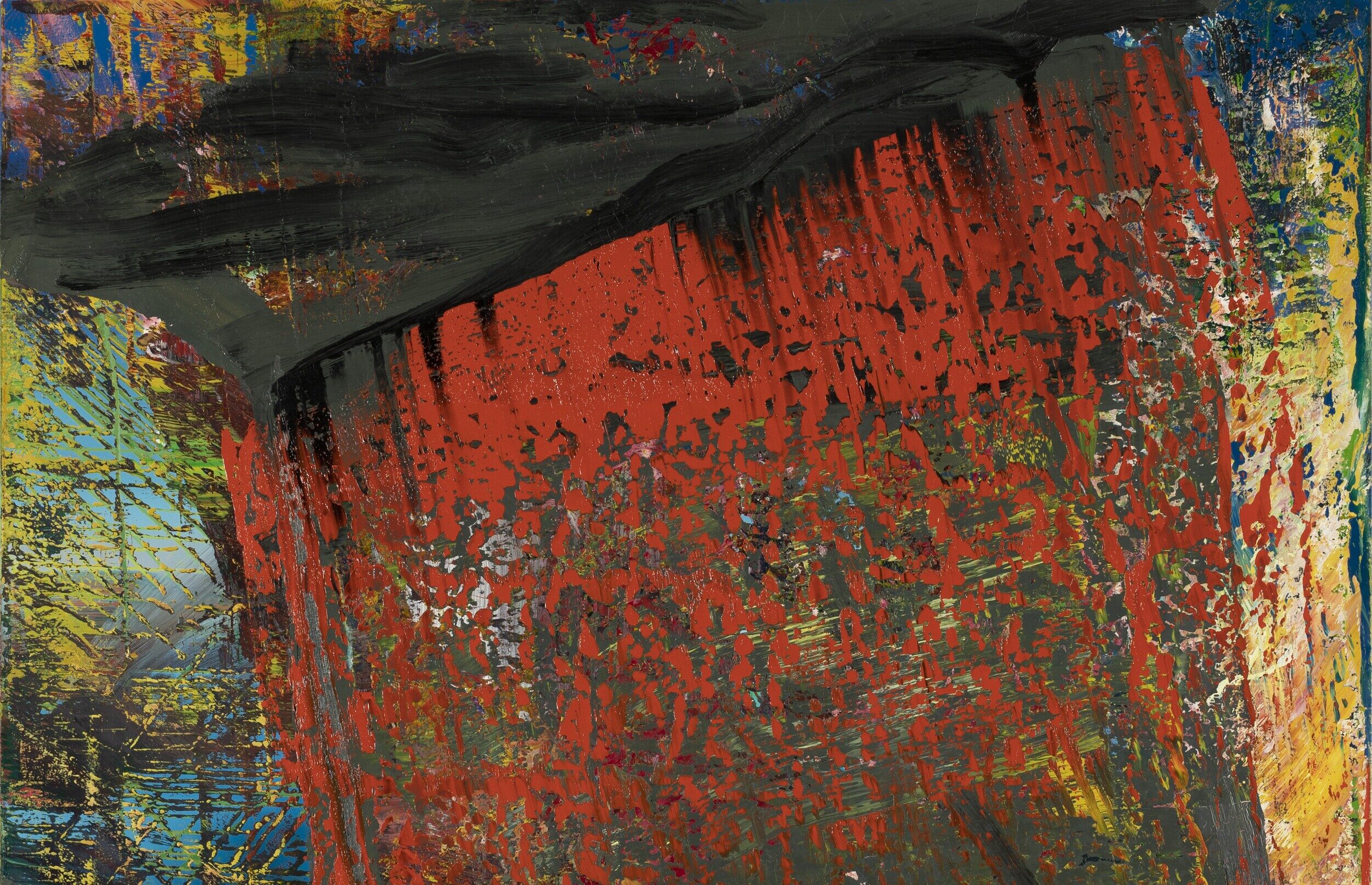

Partant de là, les six commissaires ont voulu intégrer à l’exposition quatre artistes actuels, Désiré Amani, Obou Gbais, Michèle Magema et David Shongo. L’un d’entre eux créa pour l’occasion une œuvre originale. Le parti pris éthique, donc audacieux, des commissaires fut, à partir des traces laissées par Himmelheber, « [d’]observer attentivement l’homme qu’il a été ainsi que nos représentations de l’Afrique, de son art et de ses artistes », pour les remettre en question l’une et l’autre. Nous pourrions presque dire pour les déconstruire. Au sens où Derrida mit à l’honneur ce mot, c’est-à-dire qu’il s’agit non de critiquer pour critiquer ni de condamner pour condamner mais, comme l’écrit le philosophe : « d’analyser les structures sédimentées qui forment l’élément discursif, la discursivité philosophique dans lequel nous pensons[2]. »

L’exposition s’ouvre sur une expérience capitale voulue par Himmelheber. Quatre masques de bois représentant son visage, flanqués d’une photo de lui durant la pose, voici cinquante ans, toisent le visiteur, pour qu’il remette en question ses présupposés et ses préjugés sur l’art africain ou les arts d’Afrique, ce qui est plus juste. Quel fut le but de cette commande ? Du portrait le plus ressemblant au plus négro-africain, Himmelheber voulait prouver que l’idée ou le concept du portrait existait aussi en Afrique, comme d’ailleurs en Asie. Notre ethnologue considérait l’art dans son universalité comme l’acumen, le sommet du dialogue des civilisations, de même, il considérait l’homme et la femme dans leur totalité, non seulement par le visage. Ainsi disait-il aux spectateurs d’une performance : « Observez les pieds ! ».

En ce 50ème anniversaire de la première incarnation du Musée imaginaire d’André Malraux à la Fondation Maeght, comment ne pas le citer un court instant ? Dans La Tête d’obsidienne[3], à propos du rouleau japonais du XIIIe siècle, le Shigemori de Takanobu, comme des arts nègres, ou de la peinture de la communauté de Saint Soleil (Haïti), il écrit que, en entrant au Musée imaginaire, ils n’en mettent « pas moins en cause la conquête du monde par l’art occidental et tout le Musée imaginaire, qui pourtant [les] annexe.» Il voit surtout que le Portrait de Shigemori est « le plus pressant interrogatoire de la peinture occidentale[4]. » On peut dire que les grands masques-portraits qui nous viennent d’Afrique, sont « le plus pressant interrogatoire de la peinture occidentale. »

« Il s’agit peut-être là d’une toute autre compréhension de ce qu’est le portrait d’un être humain », écrit Hans Himmelheber. Cette prise de conscience fut un moment capital qui a ouvert la voie aux créateurs contemporains représentés ici par Amani, Gbais, Magema et Shongo. Les quatre artistes viennent se (et nous) confronter, par leur création et leur performance artistique, à la collection foisonnante, pour la première fois exposée – plus encore : portée par une vision éthique –, qui domine les deux expositions présentées au Musée Rietberg.

Il est à signaler un fait tout à fait signifiant de la vision globale des six femmes commissaires de l’exposition : il n’en existe pas de catalogue imprimé mais un site absolument remarquable et en enrichissement permanent, autant dire un « work in progress » référencé www.africa-art-archive.ch.

La caméra ayant été aussi centrale pour le travail d’Himmelheber, des écrans multimédias, comme il se doit, permettent d’appréhender les différentes approches qu’il portait aux artistes autant qu’aux formes de la création artistique, d’où qu’ils soient. Il nous aura transmis une méthode ou une problématique qui nous rendent présents les arts et les artistes rencontrés, avec lesquels il dialogua sans fin. Un dialogue qui se poursuit avec les quatre créateurs venus à Zurich, la semaine d’inauguration, pour présenter leur œuvre.

La première exposition sur la provenance des œuvres se situe dans une perspective finalement assez proche des problématiques posées par « Look Closer ». On ne s’étonnera pas de retrouver Esther Tisa Francini parmi les commissaires de l’exposition. L’exposition et le somptueux catalogue sont son œuvre et celle de Sarah Csernay. Annette Bhagwati, directrice du Musée Rietberg, qui signe la préface, pose la problématique de la provenance de ses collections, comme symbole de tous les musées du monde.

Dans son introduction, Esther Tisa Franchini cite d’emblée Krzisztof Pomian, dans son livre Der Ursprung des Museums (titre original), autrement dit « L’Origine du musée », lorsqu’il écrit que la violence des relations est inhérente aux musées, du fait qu’une partie des plus grands musées du monde est constituée de vols, de prises de guerre, des pillages de la colonisation, et, au XXe siècle, d’œuvres spoliées durant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Il suffit de rappeler les trésors égyptiens sumériens, grecs, puis ceux d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, ceux provenant du sac du Palais d’été, à Pékin, de l’occupation britannique de l’Inde, comme des comptoirs européens en Asie…

Mais il n’y va pas uniquement de la question des revendications et des restitutions possibles et acceptées par les musées, un autre problème majeur se pose dans une approche et une vision plus globale et vis-à-vis du Patrimoine mondial qui correspond en partie à ce qu’entendait Malraux par « Musée imaginaire », qui n’est nullement le musée des préférences mais le Trésor de l’art mondial. Non, il s’agit, en cas de retour de certaines œuvres, de leur sauvegarde et de leur conservation dans les pays d’origine. Et l’histoire nous a appris, pour ne considérer que les temps modernes, depuis la Révolution française jusqu’au fanatisme religieux des Talibans en particulier, que l’humain est capable de commettre des destructions totales et donc irréversibles d’œuvres souvent monumentales (les Bouddhas de Bamiyan, en 2001), appartenant au patrimoine de l’humanité.

L’exposition pose aussi assurément la question du comment un objet, une peinture, une sculpture, sont devenues, à une époque relativement récente, œuvre d’art. On ne peut évidemment pas faire l’économie de la question, à laquelle nous renvoie les demandes de restitutions d’objets rituels, propitiatoires, sacrés, tel le masque africain. À la première page de son Musée imaginaire (1949), Malraux écrit cette phrase qui a traversé le siècle dernier jusqu’à nous : « Un crucifix roman n’était pas d’abord une sculpture »… Oui, un masque africain n’était pas d’abord une sculpture… Au cœur du catalogue est placée la photo célèbre de l’écrivain, dons son salon de Boulogne, debout, devant une centaine de photographies d’œuvres d’art, posées par terre, pour la mise en page des Voix du silence (1951), dont le livre premier est Le Musée imaginaire.

Un chapitre central du livre est consacré par Esther Tisa à la question du business de l’art, de « l’iconoclasme en Côte d’Ivoire » et des pratiques du premier galeriste suisse d’art non-européen, Emil Storrer, qui acheta de nombreuses œuvres via la Mission catholique d’Abidjan, collectées par un prêtre du nom de Massa, qui incita leurs propriétaires à s’en séparer. D’autres chapitres captivants sont consacrés à l’art de la miniature indienne. Alexandra von Przychowski nous éclaire sur la réception des têtes du Bouddha et de l’art bouddhiste chinois en Europe, au début du XXe siècle, tandis que Brigitte Koyama-Richard nous introduit à la création d’un marché pour l’art japonais, à partir de l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Un jeune japonais de 25 ans, Hayashi Tadamasa, joua un rôle majeur dans les relations artistiques entre la France, l’Europe, les Etats-Unis et le Japon.

Pour Esther Tisa Franchini « on ne peut pas isoler l’art ». Chaque cartel de l’exposition porte la carte d’identité de l’œuvre avec ses provenances diverses, une véritable enquête muséographique et muséologique. L’une des figures centrales de l’exposition est la riche collectionneuse Nell Walden, qui anticipa la politique de destruction culturelle du national-socialisme, et à laquelle Esther Tisa consacre encore un chapitre.

De la création du Musée Rietberg à la collection de Hans Himmelheber, en passant par l’artiste franco-congolaise Michèle Magema et son œuvre À la rencontre de nos souvenirs ou comment marcher sur nos terres, les responsables du Musée Rietberg, à commencer par sa directrice Annette Bhagwati, Michaela Oberhofer et Esther Tisa Franchini nous proposent une véritable catharsis sur la notion d’art et de Musée, à partir d’une éthique fondamentale qui ouvre une voie nouvelle de responsabilité vis-à-vis de la Création artistique, de son acquisition à sa préservation. Deux expositions qui vont marquer un tournant dans la prise de conscience sur l’histoire mondiale des musées (cf. Krzysztof Pomian).

[1] Museum Rietberg/Scheidegger & Spiess, 2022.

[2] « Qu’est-ce que la déconstruction », entretien avec Roger-Pol Droit, Le Monde, 12 octobre 2004, p. III.

Gallimard, 1974, cf. Œuvres Complètes III, Le Miroir des limbes, op. cit.

[4] OC III, p. 765.