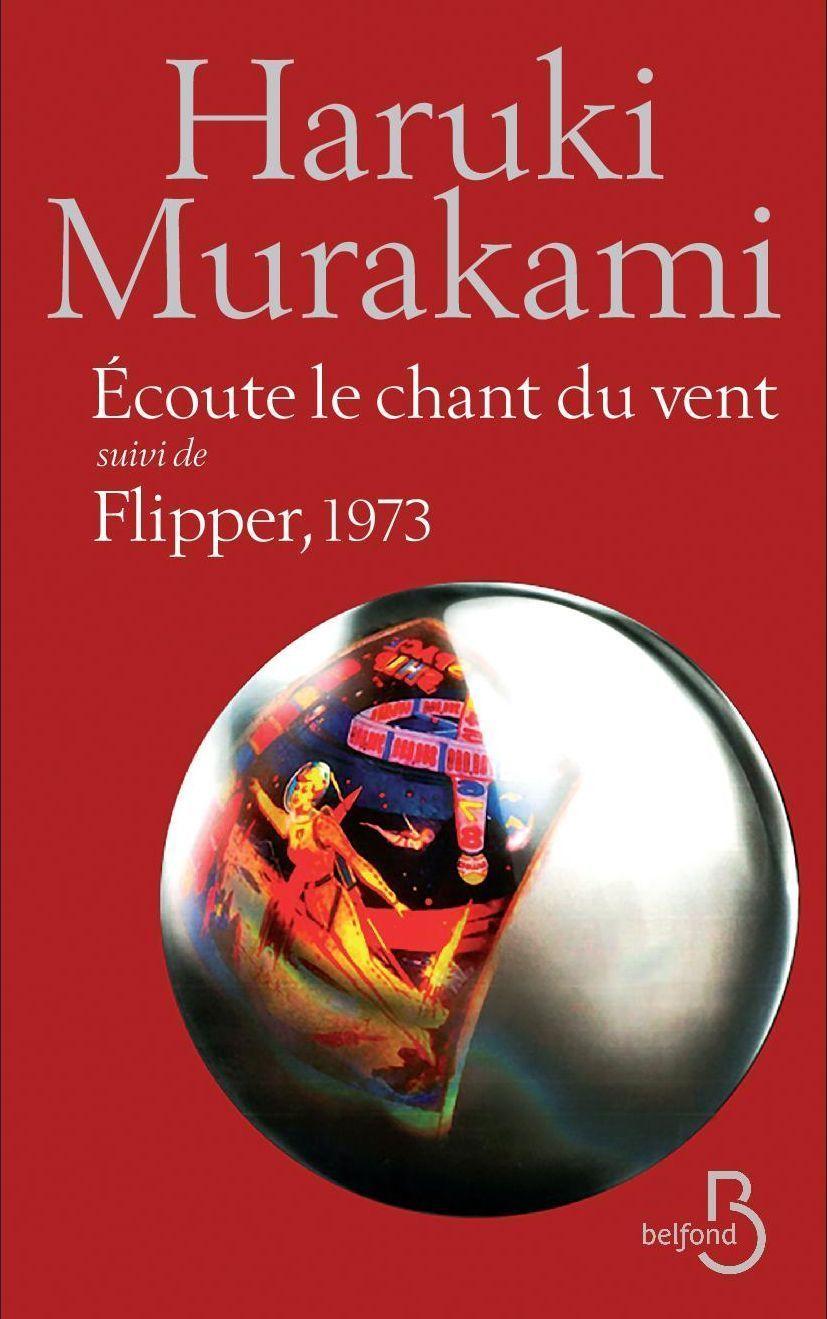

Le nom d’Haruki Murakami revient chaque année dans la liste – fantasmée – des nobélisables. Son œuvre parle à chacun. C’est une œuvre forte, empreinte de pop culture et d’universalité, ancrée dans une époque et ouverte sur un imaginaire onirique, à la fois exotique et référentiel. L’œuvre de Murakami est étrange, mais point étrangère. Kafka sur le rivage, Les Amants du Spoutnik, les trois tomes de 1Q84, pour ne citer que quelques titres phares, font de cet auteur japonais l’un des grands, des immenses écrivains des XXe et XXIe siècles. Les éditions Belfond publient en ce mois de janvier 2016 ses deux premiers romans, à peu près inédits, à tout le moins inédits en français. Ecoute le chant du vent et Flipper, 1973 ont été écrits et publiés au Japon en 1979 et 1980.

Dans la très belle préface de cette édition, Haruki Murakami qualifie ces deux textes de « romans de cuisine ». Il explique qu’il est entré dans la vie à l’envers : il s’est d’abord marié, puis a travaillé, pour ensuite finir tant bien que mal ses études, quand le schéma traditionnel suit la flèche contraire. Ces romans de cuisine – écrits sur la table de la cuisine – sont marqués socialement. Ils sont pourtant le prélude à l’étrange Course au mouton sauvage, qui le fera connaître en France. Ils constituent les deux premiers volets d’une trilogie, ou d’une tétralogie si l’on y adjoint Danse, danse, danse. Ecoute le chant du vent se déroule entre le 8 et le 26 août 1970. Le narrateur, étudiant en vacances, livre un récit où s’entremêlent son amitié avec « Le Rat », un jeune homme aisé, et J, un Chinois qui tient un bar, et quelques épisodes de sa courte vie dans laquelle la situation politique tient une grande part. La révolte étudiante de janvier 1969 – une sorte de Mai 68 – et ses prolongements sont évoqués en filigrane, dans des retours en arrière parfois poignants, parfois carrément déjantés. Durant le mois d’août 1970, on boit, on fume, on écoute de la musique occidentale à la radio, on rencontre des filles, dont une qui n’a que quatre doigts à une main. L’existence selon Murakami est alors une sorte de stase, de station entre deux états. Le narrateur est un grand admirateur d’un écrivain américain, Derek Hartfield, auteur de science-fiction qui s’est suicidé en se jetant du haut de l’Empire State Building. Cet écrivain imaginaire, qui emprunte beaucoup à Lovecraft, est le fil conducteur de la psyché du narrateur.

Dans Flipper, 1973 nous retrouvons Le Rat, et J le Chinois. Mais les discussions au bar ne sont plus au centre du récit. Le narrateur a ouvert une agence de traduction, il croule sous le boulot, et vit avec deux jumelles qu’il ne peut parvenir à différencier. Ces jeunes femmes n’ont pas de nom, aucune tenue de rechange, elles sont invariablement vêtues d’un jean et d’un sweat lorsqu’elles ne sont pas nues. La bifurcation vers l’étrange passe par les sweat-shirts des jumelles : l’un est floqué du nombre 208, l’autre du nombre 209. Car les sweats leur ont été offerts à l’occasion de l’ouverture d’un supermarché, elles étaient les 208e et 209e clientes. Mais elles échangent parfois leurs vêtements, et celle que le narrateur nomme « 208 » devient « 209 », et inversement. Chez Murakami, la notion de reflet, de monde reflété, est primordiale. Les jumelles sont une et deux, faisant pendant au métier de traducteur du narrateur : un même propos transcrit dans deux langues différentes.

Les personnages de Murakami, et singulièrement dans Flipper, 1973, cherchent – et trouvent – les éléments tangibles qui les rivent à la réalité quand le monde semble se dérober. La pluie rend les trottoirs glissants, le brouillard empêche la bonne visibilité, mais, tout de même, une parcelle de vérité infrangible vient corroborer les on-dit, ou les à-peu-près. On n’oubliera pas cet épisode dans lequel le narrateur, sur la simple évocation d’un chien errant sur une ligne de chemin de fer, s’en va sur les lieux de l’errance, ne décèle aucun chien, s’obstine à attendre la vérité du récit en grillant cigarette sur cigarette et s’en repart chez lui, satisfait. Il a vu le chien. Le monde n’est pas vraiment flottant, chez Murakami. Il a ses ancres et ses amarres, que la patience seule, et peut-être une conviction désespérée, peuvent faire apparaître.

Une certaine mélancolie hante les personnages. Les histoires d’amour finissent, sans querelle, presque sans raison. En revanche, on s’attache singulièrement aux objets – un tableau électrique, un flipper. On discute avec eux, et l’on entend leurs réponses. On leur fait des funérailles lorsqu’ils ne servent plus. Ces deux premiers romans de l’écrivain éternellement nobélisable amorcent la courbe que prendra son œuvre : un réalisme étrange qui n’est pas vraiment magique. Une plongée à l’extrême verticale de nos vies. La figure du puits, autant dans Ecoute le chant du vent que dans Flipper, 1973, tient d’ailleurs une place primordiale. Comme y tient une grande place un terrain de golf – cette fois nous sommes à l’horizontale – sur lequel, au crépuscule, on vient ramasser les balles perdues et rêver devant le soleil couchant.

Nous sommes touchés par ces textes de jeunesse qui parlent de la jeunesse. Nous sommes touchés par le personnage du Rat, qui écrit des romans dans lesquels il n’y a aucune scène de sexe, et où les personnages ne meurent pas. Le bar de J est un point nodal autour duquel s’organisent les vies de ce trio d’hommes indécis, pudiques et taiseux. Haruki Murakami nous émeut par sa manière légère, effleurée, de donner à voir, et à ressentir, la fragilité de l’humain. Rien n’est vraiment explicable dans le déroulé de ses histoires. Ses romans sont l’exact contraire des romans à énigmes, et c’est en cela qu’ils sont énigmatiques. Même sa décision de devenir écrivain – il nous en livre les circonstances dans la préface – tient de l’inexplicable et de l’évidence. Il assiste à un match de base-ball, un après-midi ensoleillé d’avril 1978 :

« Lorsque Sokotuba a ouvert, dans la seconde moitié de la manche, Hilton a frappé la balle vers la gauche et atteint la deuxième base. Le bruit de la batte frappant la balle a résonné merveilleusement dans tout le stade. Il y a eu quelques maigres applaudissements. Et c’est à ce moment, précisément, sans aucun rapport avec cet environnement, qu’une pensée m’a traversé l’esprit : “tiens, et si j’écrivais un roman ?” » (p.14)

Cette révélation, qu’il nomme « épiphanie » faute de mieux, aurait pu frapper l’un de ses personnages. La conjonction du hasard et de la certitude. Etrange, mais pas magique. Murakamien.