La première page blanche

J’ai commencé à collectionner du papier nu peu après avoir terminé mon premier roman, il y a deux ans. Un ami de la famille participa à l’archivage des papiers et des objets personnels d’Isaac Bashevis Singer pour l’université qui les recueillait. Les nombreux articles à éliminer comptaient une rame de papier machine. (On avait estimé avec raison qu’elle n’avait pas valeur d’archive.) Mon ami m’envoya la première feuille de la pile – la prochaine que Singer aurait utilisée – se doutant bien que j’apprécierais ce vestige de la vie du grand écrivain.

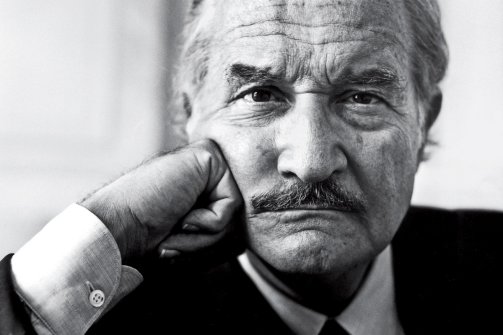

Le papier, blanc hier, avait jauni et foncé aux coins. Le bas était traversé d’une fine ride horizontale (ou était-ce le haut ?) et les grains de poussière disséminés un peu partout, incrustés dans les fibres, résistaient à mes balayages délicats. (J’ai lu que quatre-vingt-dix pour cent de la poussière domestique est faite d’épiderme humain. Il me plaît donc de penser que la page retient le visage qui s’est penché dessus – la ride correspond au front plissé de Singer.) Néanmoins, à première vue, c’était une feuille de papier machine parfaitement ordinaire.

Je l’ai conservée des semaines dans son enveloppe. Je la sortais pour la contempler ou la montrer à un ami de passage quand la conversation traînait en longueur. Je pensais que c’était une bizarrerie intéressante et rien de plus.

Mais je me trompais sur la page blanche. Ou je me trompais sur moi-même. J’entamai une relation avec ce bout de papier. Je me surpris à y penser, il m’émouvait, je le retirais de son enveloppe plusieurs fois par jour, juste pour le regarder. Au point que je fis encadrer la page et l’accrochai dans le salon. Quand je m’accordais une pause, las de fixer ma feuille vide, je me tournais vers celle de Singer.

Je regardais quoi ?

Il y avait tant de choses à voir. Les mots fantômes que Singer n’avait pas écrits et qu’il n’écrirait jamais, les agencements d’encre qui auraient fait basculer cet objet des plus courants – la page blanche – en l’objet le plus précieux : une grande œuvre d’art. La feuille de papier vierge était à la fois vide et infinie. Elle ne contenait aucun mot et, en même temps, tous les mots que Singer n’avait pas encore écrits. La page était peut-être le meilleur portrait de Singer – non seulement parce qu’elle renfermait un peu de son épiderme (du moins j’aimais à le penser), mais parce qu’elle était une chambre d’écho ouverte à toutes les variations. On pouvait interpréter indéfiniment ses livres, jamais ils ne gagneraient ou ne perdraient de mots ; l’image qu’on se faisait de l’auteur était toujours tributaire du moment de leur création. Mais la page vierge contenait tout ce que Singer aurait pu écrire et tout ce qu’il aurait pu devenir.

C’était aussi un miroir. En tant que jeune écrivain – je songeais à la nouvelle étape qui m’attendait après mon premier effort – j’avais une telle conscience des pages blanches, sources d’enthousiasme et d’épouvante. Comment les remplir ? Avais-je vraiment envie de les remplir ? Devenais-je écrivain parce que je voulais être écrivain ou parce que j’étais déjà écrivain ? Jour après jour, je contemplais les feuilles vierges en quête, comme Narcisse, de moi-même.

Agrandissement du vide

Je décidai d’élargir ma collection. La papier de Singer ne suffisait pas, de même que les livres de Singer, en imaginant qu’ils soient vos préférés, n’auraient pas suffi dans votre bibliothèque. Je voulais voir de quelle façon d’autres feuilles de papier dialogueraient entre elles, parleraient à celle de Singer et comment leurs différences physiques renverraient à des différences chez les écrivains. Je voulais voir si le vide accumulé serait plus grand que la somme de ses parties. Je m’adressai donc à des auteurs — si je les admirais tous, je n’avais correspondu qu’avec un ou deux auparavant —, leur demandai de m’envoyer la prochaine feuille de papier sur laquelle il, ou elle, s’apprêtait à écrire.

Richard Powers fut le premier à répondre. « La requête est pour le moins étrange, écrivait-il, mais merveilleuse. Plus j’y pense, plus elle éveille de résonances : un musée de pur potentiel, la page irréalisée ! » Il me joignait la feuille suivante du bloc-notes jaune sur lequel il travaillait. Quand je la portai à mon visage, je vis l’empreinte du texte de la page qui l’avait recouverte. En une semaine l’empreinte avait disparu, envolés les mots fantômes : la page était à nouveau parfaitement lisse.

Je reçus une feuille de papier de Susan Sontag. Légèrement plus petite que la feuille standard de huit pouces et demi sur onze, son nom était imprimé en haut – à des fins d’archivage, j’imagine. John Barth m’envoya une page vide. Perforée de trois trous avec des lignes horizontales bleu clair et une marge rouge. (Comme c’est étrange, me dis-je, que le plus célèbre méta-fictionniste compose sur le papier scolaire le plus traditionnel.) Sa note : « Vous remportez la palme des requêtes bizarres et cela m’intrigue. » Une feuille vide de papier millimétré de Paul Auster évoquait son style. Une sublime feuille de papier semi-logarithmique d’Helen DeWitt, accompagnée de conseils au jeune écrivain en quête d’une typographie propre. Une page arrachée au bloc-notes de David Grossman — petite, usagée, même à l’état neuf, et solide. Elle était accompagnée d’une belle lettre remplie d’observations, d’opinions, de regrets, d’espoirs, mais rien sur le papier vierge. Une page d’un blanc immaculé d’Arthur Miller, sans un mot d’accompagnement. Du papier de Zadie Smith, Victor Pelevin, David Foster Wallace (« Vous êtes un drôle d’oiseau, JSF »), Peter Carey, John Updike… Jonathan Franzen envoya sa page dans une enveloppe, sans adresse au dos. Une note était agrafée à la feuille qui disait « Devinez qui ? » (le cachet de la poste l’a trahi). Une feuille pliée dans le sens de la longueur de Joyce Carol Oates. Elle expliquait qu’elle aime écrire sur des pages étroites pour embrasser tout son texte d’un coup d’œil et remplir les pages deux fois plus vite. A la fin de la lettre de trois pages où elle exposait soigneusement son processus de composition, elle écrivait : « En toute franchise… je crois qu’on écrit ce qu’on est. »

Je reçus une page vierge de Don DeLillo. En soi, le papier était relativement ordinaire : un champ uniforme de jaune, huit pouces et demi sur onze. La note jointe était tapée sur une fine feuille blanche de papier machine (ou était-ce du papier-calque ?), pliée en trois et glissée dans une enveloppe de neuf pouces sur douze :

Cher Jonathan,

Il y a cent ans j’utilisais chaque jour du papier jaune, je travaillais alors comme rédacteur-publicitaire et quand j’ai quitté ce boulot pour devenir adulte, puis auteur, j’ai emporté (j’imagine) un stock assez important de ce papier brouillon. Le premier jet de mon premier roman a été tapé sur ce papier et au cours des années, je l’ai utilisé avec parcimonie, puis au compte-gouttes, et maintenant il ne m’en reste plus que cinq feuilles.

A cette époque, j’étais le Kid, et les amis que je m’étais faits dans ce boulot sont plus vieux que moi ou ont disparu (il y a deux jours, j’ai écrit et prononcé le panégyrique de l’un d’eux), et donc cette feuille jaune pèse son poids d’amitié et de souvenirs. Voilà pourquoi j’ai pensé confier une feuille à votre collection.

Cordialement vôtre,

Don DeLillo

Freud vide

Mon plus récent ajout à l’opération « Page blanche » remonte à cet automne, alors que je visitais le musée Freud à Londres. Pour qui n’y est pas allé, c’est la maison où Freud, fuyant l’Autriche annexée par les Nazis, passa la dernière année de sa vie. Les livres sont posés là où il les avait laissés. Ses statuettes n’ont pas bougé de place. Le fameux divan recouvert de tapis persans semble retenir l’empreinte de son dernier patient. C’était un beau dimanche après-midi et, avec la complicité d’un ami, je pus bénéficier d’une visite privée. La conservatrice m’entraîna dans une déambulation mémorable à travers la maison, m’abreuvant d’anecdotes touchantes et drôles. A la fin, alors que nous nous quittions, j’évoquai ma collection.

— Vous ne pouvez sûrement pas m’aider, lui dis-je, mais je m’en serais voulu de ne pas vous avoir posé la question.

Elle la considéra un instant, ce qui était plus que je n’espérais, eut un sourire énigmatique. Je ne me souviens pas que nous ayons échangé un mot. Elle me ramena dans le bureau de Freud, une pièce encombrée de bustes, vases, livres, cendriers, tapis, gravures, objets anciens, loupes, morceaux de verre — des choses dont on ne peut s’empêcher de penser qu’elles expriment l’homme qui les as collectionnées. Lentement, un par un, elle décrocha les cordons de velours qui déterminaient la zone protégée. (Vous savez que votre cœur bat fort, quand vous prenez conscience des silences entre les battements.) Elle me mena jusqu’au bureau de Freud, où rien n’avait bougé depuis sa mort, ouvrit le tiroir du milieu. Il était rempli de si jolies… choses : une aumônière en velours qui contenait une boucle des cheveux de sa femme ; des bristols pour les rendez-vous de ses patients ; les morceaux d’une statuette brisée ; et une ramette de pages blanches ! En haut de chaque feuille on lisait :

Prof. Sigm. Freud

20 Maresfield Gardens

London, N. W. 3

Tel : Hampstead 2002

Elle fit glisser précautionneusement la feuille du dessus et me la tendit.

Vide idéal

Quelle serait la feuille de papier vide idéale ? Quelques feuilles me plairaient assez. Celle de Kafka serait fantastique. Celle de Beckett. J’adorerais une page blanche de Bruno Schulz. Cela compterait beaucoup pour moi. Nietzsche. Rilke. Pourquoi pas Shakespeare pendant qu’on y est ? Ou Newton ? Plus raisonnable, une feuille de W.G. Sebald. Génial ! (Encore que, serait-ce aussi génial s’il n’était pas mort jeune dans un accident de voiture ?) Sinon, tout cela dit quoi sur la collection ?

La feuille idéale ne serait pas nécessairement celle du plus grand écrivain, mais celle qui renferme le plus grand potentiel.

Après des recherches longues et difficiles, je découvris que le Journal d’Anne Frank n’épuisait pas le cahier. (Sa famille fut dénoncée et arrêtée, le texte s’arrête abruptement.) Il y a là des pages blanches attendant la pointe d’un stylo qui ne viendra jamais.

J’ai lu le Journal quand j’étais enfant, et je l’ai relu plusieurs fois depuis. Mais je n’ai visité la maison d’Anne Franck que l’année dernière. J’étais à Amsterdam pour donner une conférence à l’occasion de la sortie de mon roman en néerlandais. Le même après-midi, je vis l’édition étrangère de mon livre et le manuscrit du Journal d’Anne Franck. Les deux expériences m’ont profondément ému, de façon contradictoire, je le comprends seulement maintenant.

J’étais si habitué à la présence physique de mon livre que l’éprouver comme une idée —ce qu’il était devenu puisque je ne comprenais pas le hollandais — m’a fait un drôle d’effet.

Dans le cas du Journal, j’étais tellement habitué à le considérer comme une idée, une douleur qui résonnait à travers les langues et les générations, que de voir son référent physique, le livre concret, était non seulement émouvant mais choquant. Je ne parvenais pas à croire que la chose à laquelle nous pensions et dont nous parlions sans cesse était réellement une chose.

Le premier entretien silencieux

Il y a quelques mois, je me sentais un peu perdu, étranger à moi-même et à mes choix, frustré par les mots, et je fis mon premier entretien silencieux. Le sujet choisi — partenaire serait plus approprié — était mon jeune frère. J’ai remarqué qu’avec lui la conversation est plus facile quand elle se déroule dans un cadre impersonnel. Le magnétophone permet la sincérité, de même que la métrique permet la spontanéité du poète.

Nous étions assis dans le jardin de la maison de nos parents et je l’interrogeai sur son premier souvenir. Il me répondit qu’il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais que cela c’était passé dans le jardin.

— Quand la cage à grimper était encore là ?

Il marqua une pause.

— Eh bien… je ne suis pas sûr.

Il m’imitait en tout. J’en étais conscient, j’essayais de le modeler à mon image. Mon cadet de six ans et demi — trop jeune pour les livres que je lisais et la musique que j’écoutais —, il luttait pour gagner du terrain. Avec le temps, les années qui nous séparaient se réduisirent et, à un moment donné, il parvint à être plus vieux que moi. A cause de nos personnalités ou de nos âges respectifs, à vingt-six ans, j’ai pris un peu de recul vis-à-vis de lui, conscient de mes limites.

Quelques jours après l’entretien, j’amenai la bande à un copain qui avait monté un studio d’enregistrement sommaire dans son appartement. Couper les mots et juxtaposer les silences nous prit des heures, bien plus longtemps que l’entretien lui-même. Les soixante-treize minutes initiales furent ramenées à un peu plus de trois. A l’audition, c’est très bizarre. Les silences ne sont pas exactement des silences mais des respirations, des pauses, de petits bruits qui annoncent le rire ou le suivent.

Le silence de mon jeune frère a une sonorité particulière, impossible à décrire. Il faut l’entendre. J’étais certain qu’il sonnerait différemment du silence d’un autre. J’allais confirmer ma théorie au cours des mois à venir, au fur et à mesure de l’opération « Entretiens silencieux » qui me permettrait d’identifier son silence parmi d’autres.

Appeler tel le « silence » de mon jeune frère n’est pas tout à fait juste, tant il prend des couleurs variées. Il y a le silence de la pensée, le silence du souvenir, le silence de l’hésitation…

C’est aussi une désignation équivoque parce que même en éliminant mes soupirs, mes hésitations, mes pauses et mes silences, son silence m’était nécessairement rattaché. Aurait-il eu les mêmes hésitations avec un autre ? Le silence qui suivait mon souvenir de méduse n’était-il pas caractéristique de la méduse ? Nos silences ne nous appartenaient-ils pas en propre ? Aurions-nous ri autant avec un inconnu, avec mon frère aîné ?

Davantage de silence

Je décidai d’agrandir ma collection et commençai à multiplier les entretiens. Par exemple ma grand-mère. Sa respiration est lente et profonde, ses silences grondent — elle refuse de parler de l’Europe, de la famille qu’elle a perdue, des enfants malades —, même ses silences ont un accent. J’ai le silence de mon professeur de littérature, qui m’a appris Hamlet. (« Le reste est silence », plaisanta-t-il quand j’éteignis le magnétophone.) Celui de mon éditeur. Le silence plein de fierté de mon père.

Il y a quelques semaines, je tombai sur un vieil ami à Grand Central Station, à Manhattan. Dix ans avaient passé, il me reconnut de l’autre bout de la salle. Nous nous rendions tous deux à New Heaven : il allait faire des recherches dans une bibliothèque de Yale, j’allais rendre visite à mon jeune frère, on voyagea ensemble. L’entretien était plutôt une conversation. Je ne lui dis pas que je l’enregistrais car je ne voyais nulle raison de le faire. Je voulais reprendre contact avec lui, recoller notre présent et notre passé, monter cet intervalle de dix années comme s’il n’était qu’un silence à couper. Au lycée, nous jouions de la musique dans sa cave et nous parlions de choses que nous allions faire. (Nous ne les avons jamais faites.) Aujourd’hui, il est consultant, il n’est pas parvenu à m’expliquer exactement ce que cela signifiait. Je n’ai pu lui faire comprendre le rôle que jouait pour moi l’écriture. Il n’a même pas pu amorcer le début d’un récit sur ce qui s’est passé depuis la dernière fois où nous nous étions rencontrés. Je restais sans voix.

Nous avons partagé un taxi, échangé une poignée de main, et nos cinquante minutes ensemble se sont réduites à vingt-six de silence. Un record (ces vingt-six minutes occupent la seconde place dans ma collection) si on considère le rapport parole/silence.

Pages nues

Cet essai paraîtra, en Amérique, dans un magazine qui, entre autres, se reconnaît à ses femmes dévêtues. Et si on montrait une page dévêtue ? Serait-ce l’état « naturel » de la page ? Y a-t-il un tabou du même ordre que pour une femme ? Tout aussi érotique ? Cela ajoute-t-il à l’excitation de savoir que la page de publicité dans ce magazine s’élève à cent mille dollars ? Et si oui, pourquoi ?

Si j’insère une page blanche, une fois le magazine imprimé, cela fera plus de trois millions de pages vierges. Empilées, ces pages formeraient une colonne de la hauteur de l’Empire State Building. Bout à bout, elles couvriraient la distance entre Boston et Washington. Mieux encore, comme Playboy a un lectorat proche des dix millions, l’espace mental qu’occuperaient ces pages vides vous coupe le souffle. Une page blanche, créée d’un seul retour de chariot, renfermerait le potentiel de chacun des dix millions d’individus qui la regardent. Que pourraient-ils y dessiner ? Que pourraient-ils y écrire ? Quelles pensées cette page pourrait-elle leur inspirer ? Quelle image verraient-ils dans ses profondeurs ? Quelle image voyez-vous ?

Vous êtes priés de détacher la page blanche de cet article et de l’envoyer à l’opération « Page nue », Playboy, 730 Fifth Avenue, New York, NY 10019.

Davantage de silence

J’ai toujours trouvé les auto-entretiens — on en rencontre parfois dans les recueils d’essais des écrivains célèbres — sots et prétentieux. Les entretiens ordinaires sont déjà pénibles — comme si un écrivain avait nécessairement quelque chose d’intelligent à dire sur la littérature, sans parler de la politique et de la culture —mais vous poser à vous-même des questions destinées au public frise le pathologique.

Il y a aussi le contexte personnel, votre chambre où vous regrettez les choix que vous avez faits, où vous êtes vulnérable et jaloux en secret, où vous gardez les choses que vous ne pouvez partager mais qui vous sont indispensables. Je traversais une période difficile. Je me sentais vidé, abattu, désorienté. Chaque matin, je me réveillais en sachant ce que j’avais à faire, ou ce qu’on attendait de moi, et cela ne me disait rien, justement pour cette raison. J’en venais à assimiler écriture et capitulation. Chaque mot que j’écrivais m’interdisait les autres et tout ce que j’aurais pu faire au lieu de l’écrire. Je fermai la porte, appuyai sur « enregistrer » et espérai que tout se passerait bien.

— Croyez-vous être bon dans votre domaine ? Si oui, qu’est-ce qui vous permet de le penser ? Sinon, pourquoi persistez-vous ?

— Avez-vous un héros ?

— Qu’est-ce qui vous fait le plus honte ? Vous fait plaisir ? Mal ?

— Quel est votre premier souvenir ?

— Si, pour une raison quelconque, vous étiez incapable d’écrire un mot de plus, jusqu’à quel point cela changerait-il votre vie ?

— Qu’est ce qui vous effraie le plus ?

— Où vous voyez-vous dans cinq ans ? Dix ans ? Vingt ans ?

— Qui aimez-vous ?

— Si vous pouviez changer une seule chose dans votre vie, laquelle choisiriez-vous ? Pourquoi êtes-vous incapable de la changer ?

— Pourquoi souffrez-vous tellement en parlant de ce qui vous blesse ?

— Êtes-vous fier de la vie que vous menez ?

— Aimeriez-vous que votre jeune frère mène la même vie que la vôtre ?

C’était le seul entretien avec un rapport parole/silence inférieur à un.

Mon jeune frère va rentrer à l’Université cette année. Il s’inquiète pour son avenir. (Lui dire qu’il a le choix ne l’aide en rien, le blesse.) Il s’intéresse aux documentaires, bien qu’il n’ait rien fait pour suivre cette voie ; pourquoi pas l’architecture, mais il craint de dessiner des cuisines de banlieue le restant de ses jours ; écrire serait possible, mais ses deux frères aînés sont déjà de la partie.

Quand il était bébé, je montais et descendais l’escalier en le tenant dans mes bras bien que mes parents l’aient interdit, sauf en leur présence. Je savais à sept ans que je le mettais en danger. Mais il fallait que je le mette en danger afin de le protéger du danger.

Il est jaloux de moi, et je suis jaloux de lui. Il veut un sens à sa vie. Il veut des mots à lui qui expriment ses intérêts propres, des mots qui le décrivent distinctement. (Ressentir profondément le monde sans ses mots à soi pour en rendre compte est intolérable.) Il veut une adresse postale fixe. Il veut accomplir des choses, mettre du papier vide derrière lui, quelle que soit sa forme. Il me revient la sensation de cette incertitude, de cette même peur. Et je me rappelle la joie de ne pas savoir : tout semble possible et potentiellement merveilleux. Ou horrible. Ou médiocre.

Chaque jour je sais un peu plus ce qui m’attend, ainsi les jours raccourcissent et coulent plus facilement, et si ce n’est pas la mort, cela ressemble à une déception. Mais je me souviens comme si c’était hier de l’instant où j’ai allumé mon ordinateur et commencé mon premier roman — juste avant qu’écrire ne devienne mon destin.

Dans Gimpel le fou, Singer parle d’un monde, « parent éloigné » du nôtre, un monde meilleur où les idiots sont rachetés et où chacun a ce qu’il mérite. Dans ce monde, nous ne disons jamais ces choses que nous regrettons d’avoir prononcées. C’est à la fois facile et impossible à imaginer. Nous sommes pleins de grâce dans ce monde-là, et patients, nous y sommes l’entière expression de ce que nous nous savons être. En tout cas, le penser fait du bien.

(Traduit de l’anglais par Hélène Prouteau)