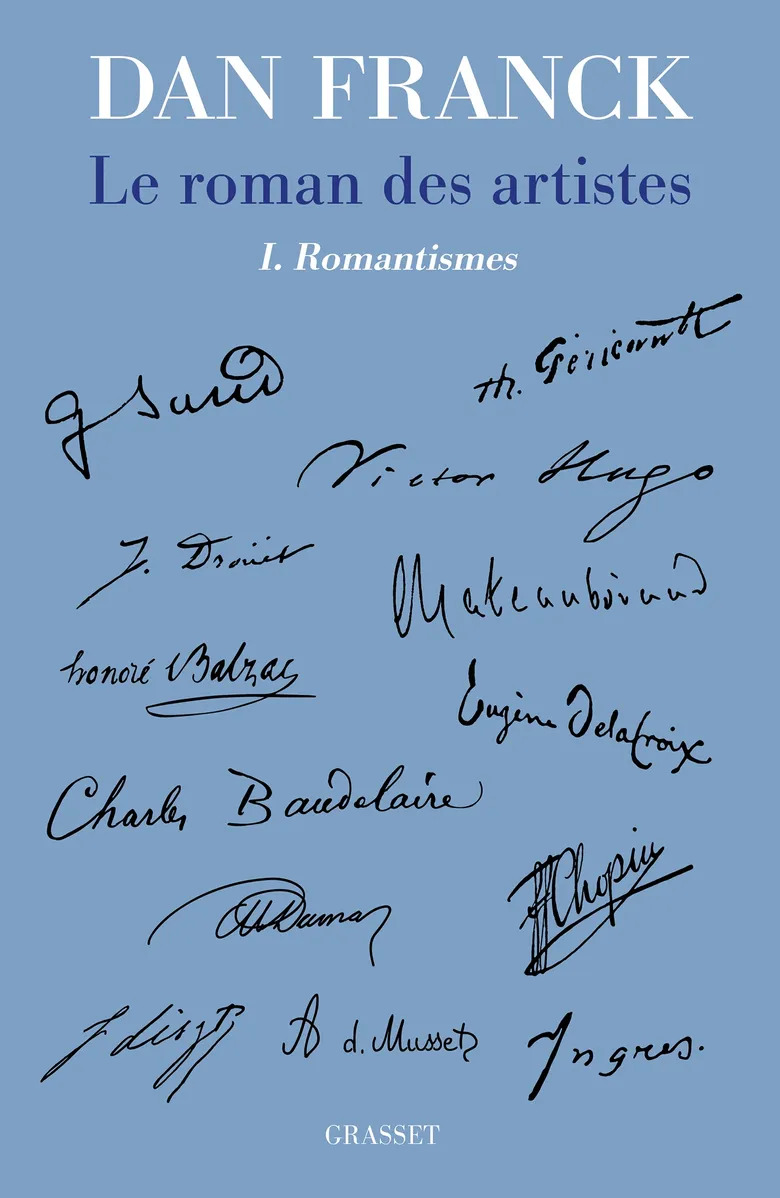

Dan Franck, fresquiste attitré des grandes heures du Paris des Arts et des Lettres, vient d’ajouter un nouveau tome à son tableau des milieux artistiques et littéraires du passé, tout aussi épatant que les précédents opus. Celui-ci s’intitule Romantismes.

Adepte, à l’instar d’Alain Decaux et André Castelot, du récit à la Lenotre qui mêle la petite histoire à la grande, il nous fait côtoyer, comme si nous étions aux premières loges de la scène parisienne de l’époque, les écrivains, artistes, musiciens, comédiens, hommes et femmes célèbres, personnages de la société française de la première moitié du dix-neuvième siècle, tous ces êtres de légende, qui ont, de génération en génération, forgé nos goûts littéraires et artistiques dès notre plus jeune âge : les Romantiques.

Ravis de revivre post mortem leurs hauts faits en notre dévote compagnie, ils sont tous là au rendez-vous, ces enfants du siècle, réinventant sous nos yeux le romantisme en action. Portant au pinacle de leurs vies passionnées autant que dans leurs œuvres le fantôme de la liberté sous toutes ses formes. S’unissant à la rue quand le peuple des faubourgs se rebelle. Brocardant la bourgeoisie triomphante, ses égoïsmes et ses tares.

Chevelus, jeunes France, Gilets rouges, égotistes, dandies, bohèmes, auront, les premiers, frayé la voie à la modernité, inventé l’individu souverain, le mal de vivre, la conscience du monde. Ils auront semé les germes des révolutions à venir en politique, en littérature, dans les arts. A commencer par celle qui les emportera vers 1850, avec l’avènement du réalisme. A la suite de Balzac, Flaubert, Courbet, Manet, les Impressionnistes reprendront – en sens inverse – le flambeau de la modernité. Mais les héros du Romantisme avaient ouvert la voie.

Pour l’heure, les voici, ces poètes, dramaturges, romanciers, acteurs, compositeurs, artistes, égéries féministes, en pleine vie, en pleine lumière, en pleine création, extase ou tourment, tous, en cette première moitié du siècle, rêvant de révolutionner leur art, d’inventer de nouveaux sentiments, tous avides de liberté et de renommée, tous affamés d’amour, de passion, parfois au risque de la folie, tous inventant le siècle, libérant le dictionnaire, adoptant les poses, les conduites, les allures les plus débridées, tous s’épaulant dans un combat provocateur contre la critique des « ânes », tous se gaussant des bonnes mœurs et des bienséances bourgeoises, tous s’admirant, se jalousant, se détestant, s’excommuniant, se trompant les uns les autres, s’épaulant. Le tourbillon de leurs existences est incessant.

Voici Chateaubriand vieilli qui n’en finit pas de tirer sa révérence à ses pairs, voici Lamartine élégiaque, voici Victor Hugo auréolé du triomphe d’Hernani, aux prises avec son actrice-phare Mademoiselle Mars, voici – voir ci-après – Alexandre Dumas, voici Balzac fuyant ses créanciers, Alfred de Musset et Georges Sand se déchirant à belles dents à Venise, Vigny, Frédéric Chopin, Baudelaire et ses fumeries d’opium, Gérard de Nerval fol d’amour, Eugène Sue dandy jusqu’au bout des ongles plongeant dans les mystères de Paris, Berlioz enflammé d’amour écrivant la Symphonie fantastique, Liszt aux doigts de virtuose, Delacroix orientaliste, voici le traître Sainte-Beuve, voici, muses, amantes, femmes d’esprit, lionnes de salons, Adèle Hugo, Juliette Drouet, Marie d’Agout, Jeanne Duval, alias la Vénus noire chère à Baudelaire, la Présidente Madame Sabatier, la comtesse Hanska dite l’Étrangère, l’actrice Harriet Smithson, Madame Récamier à la Vallée-aux-Loups.

Personne ou presque ne manque au rendez-vous. Mille anecdotes savoureuses, vacheries confraternelles et secrets d’alcôve à l’appui, excitent notre curiosité, provoquent nos rires. Supposées connues depuis nos humanités, les œuvres sont évoquées en passant.

Ayant fait le plein de connaissances auprès des meilleurs spécialistes, biographes, historiens, universitaires de la période, Dan Franck, sa troupe romantique en ordre de bataille, a transposé leurs travaux d’érudits en un récit vivant, nous vengeant des Lagarde et Michard d’antan, des Émile Faguet de tous poils, mandarins poussiéreux qui nous enseignaient au lycée une littérature française aussi formelle que corsetée.

Mêlant donc la petite histoire à la grande, voici, pour exemple, les Trois Glorieuses de juin 1830 vues à travers les aventures d’Alexandre Dumas émeutier. En costume de chasse, fusil en main, les poches bourrées de cartouches, haranguant la plèbe de barricade en barricade, intimant à la garde royale rue du Bac de déposer les armes – elle s’exécute ! – filant de la rue de l’Université à l’Institut écouter Arago, prenant la tête d’une colonne sur le Pont des Arts en vue d’investir le Louvre, pleurant d’émotion devant Notre-Dame où flotte le drapeau tricolore, croisant rue Montmartre Delacroix croquant la foule, plus loin Bizet et Lafayette, avant, pour finir, crotté couvert de sang, hirsute à faire peur, de galoper toutes affaires cessantes, Paris insurgé manquant de poudre, jusqu’à Soissons y faire main basse sur la réserve locale sous la menace de son arme : Alexandre Dumas est irrésistible.

Autre épisode où se nouent le drame et la littérature. Septembre 1843, café de l’Europe, Rochefort. De retour d’Espagne avec Juliette Drouet, sa maîtresse cachée, Victor Hugo, attablé devant un verre de bière, feuillette Le Siècle. Soudain, le poète se fige, comme foudroyé, il vient de découvrir un article consacré au drame d’un naufrage sur la Seine. Léopoldine, âgée de dix-neuf ans, sa fille adorée, s’est noyée en canotant avec son mari, Charles Vacquerie.

La remontée à Paris des deux amants éplorés, en diligence puis par la malle-poste, va s’avérer un calvaire. La Rochelle, Niort, Saumur, Tours, Blois, Orléans : aux relais de poste, toutes les chambres sont prises d’assaut. Le voyage dure trois jours et trois nuits interminables. Enfin Paris, la Place royale. Fourbu, désespéré, Hugo, une fois chez lui, s’effondre. Quatre ans plus tard, il écrira le célébrissime « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne… »

A l’image de ces deux chefs de l’école romantique, le demi-siècle des Romantiques fut rempli de leur jeunesse à tous, de leurs éclats de voix, de leurs chefs-d’œuvre, de leurs drames, de leur surabondance de vie.

Car, les premiers, ils avaient mis leur flamme et leur génie, dans leur vie autant que dans leurs œuvres. Dan Franck le montre excellemment.