Mardi 31 mars. 15 heures.

Assis à mon bureau, je me prépare à travailler, rassemble quelques livres, notes, feuilles éparses, et jette un dernier œil distrait à mon téléphone, posé là.

Instagram. Sans le savoir, c’est Jean-Paul Enthoven qui m’annonce la disparation de Pedro, le roi du tango.

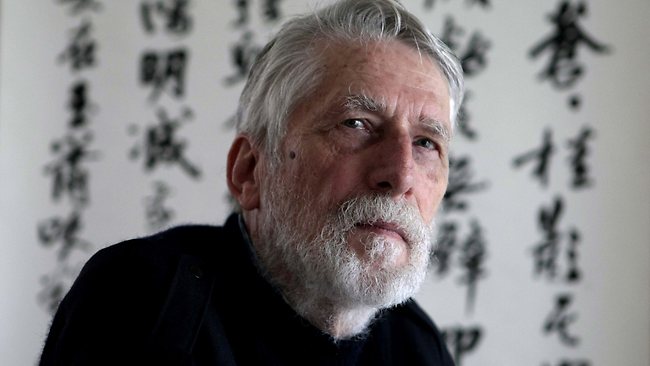

Pierre Bénichou est mort.

On dira, dans les heures, les jours qui viennent, le talent du journaliste, rédacteur en chef du Nouvel Observateur. Pour l’heure, les mots qui me viennent se perdent dans un éclat de rire qui s’éteint.

Je ne connaissais pas homme plus drôle que lui. Me voilà pris par un fulgurant sentiment de désolation. J’écris immédiatement à quelques amis, qui partagent mon engouement pour le cher homme. Ça y est. Maya a reçu mon message. Elle sait. Elle me téléphone.

– Allô ?

– …

– …

– J’y ai pensé il y a deux jours, murmure-t-elle, sa voix tremble, fini de rire. J’étais inquiète, je me disais que je ne voulais pas que ça arrive.

– C’est terrible.

– Je te rappelle.

J’ai entendu sa larme. Maya… et puis les autres. Je pense, avec affection, au petit club que nous formions, sans nous le dire, autour de la voix ensoleillée de celui que nous nommions entre nous «Bénichou», comme un mot de passe, un code, esclaffement, bonheur et joie à la clé. Oui, nous passions des heures entières à l’écouter, matin et soir.

Nous avons vingt-deux ans, vingt-trois ans, et nous nous offrions, comme des cadeaux précieux, quelques saillies nouvelles du Luis Mariano de la rue Bayard, découvertes par les uns et les autres et aussitôt partagées. Jetées en pâture à nos fous rires.

Il nous semblait plus jeune que nous.

Nous l’aimions tant.

Nous aurions voulu être de ses amis.

Nous rêvions, nous nous l’étions avoué, nous les apprentis nuiteux, de passer avec lui une soirée chez Castel.

Il nous rassemblait pour le meilleur, sur un air de trompette, généreusement.