Mercredi 23 janvier, 20h, cinéma Beauregard, comme l’est, ô combien, le regard d’Arielle Dombasle, qui nous accueille à l’entrée de ce lieu-culte de la Nouvelle Vague, 22 rue Guillaume Apollinaire, ce qui met cette Première précédée d’une rumeur d’érotisme androgyne sous le patronage de l’auteur des Onze mille verges.

Que j’ai pensé du bien du film d’Arielle serait peu dire. D’abord, premier critère quand on va au cinéma, je ne me suis pas ennuyée une fraction de seconde. J’ai été portée, emportée, entraînée irrésistiblement dans son monde, et je me suis retrouvée, comme quand on va, je suppose, sur la lune ou que l’on descend dans une grotte, dans un lieu et un univers qui n’ont absolument rien de connu. Un monde imaginaire, un monde mythologique, un monde de l’ailleurs déployé ici-bas. Qui, pour autant, est le vrai monde d’Arielle.

Cela m’est apparu d’autant plus inouï que j’ai vu dans ce monde rêvé une autobiographie masquée d’une aussi grande finesse d’analyse que portée en continu par une souffrance à fleur de peau.

Arielle nous emmène, avec sa pudeur raffinée et sa grande étrangeté, dans ses angoisses, ses sentiments, sa vision, ses tumultes du cœur, du corps et de l’esprit. Elle a pris comme métaphore du destin de ses personnages le sous-marin, cette forme silencieuse et sexuée qui plonge à vingt mille lieues sous les mers, sous le regard de la lune.

Elle ne nous a pas montré tout simplement, tout bêtement ses angoisses, ses sentiments, sa vision du monde, l’entrelacs de ses amitiés, le théâtre de ses amours, les rémanences de son enfance. Car tout cela est nimbé, ritualisé à l’extrême, excentrique et beau.

Les costumes, la silhouette, l’élégance, l’esthétique, le regard des autres, les hommes qui croient mener le jeu, le rapport des femmes aux femmes, la nudité : tout est absolument sublime à chaque fois qu’elle est présente dans ce film-cérémonie où la mystique côtoie les jeux mondains du paraître, où l’immortalité des âmes alterne avec les assassinats dans les caves obscures.

Je mets au compte de la pudeur, qu’Arielle Dombasle ait voulu montrer ce qu’il ne faut pas montrer comme si toute cette histoire que nous conte Alien Crystal Palace n’était qu’une fable sophistiquée et les rituels qui la ponctuent une parodie kitsch à laquelle il serait de bon ton de ne surtout pas croire.

Je n’ai été en rien perturbée par l’extravagance des hommes masqués. Ni par le sosie de Toutankhamon vaticinant sous les traits de Jean-Pierre Léaud. Ni par le fait d’entendre invoquer Isis ou d’apercevoir lors d’une course dans le désert, les Pyramides. Ni par les palais secrets de Tanger qui s’ouvrent sur d’étranges disparitions.

Les scènes se succéderaient-elles dans un désordre voulu, la narration partirait-elle pour des esprits cartésiens dans tous les sens, que, de ce désordre surréaliste, naîtrait un ordre du récit qui révèle en les masquant les souffrances, les joies, les tumultes qui agitent l’héroïne-auteure du film.

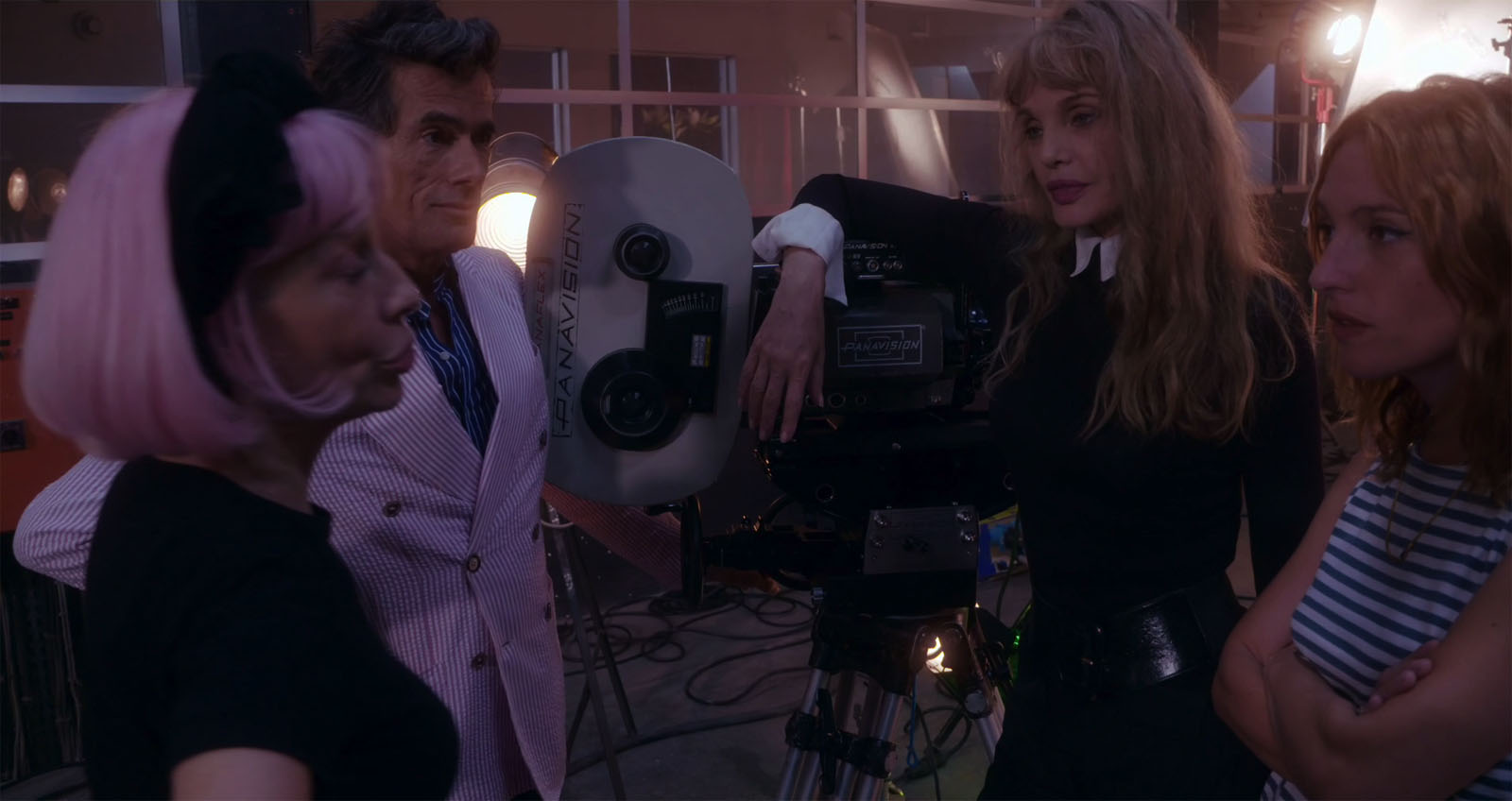

L’imaginaire fou qui l’habite, les voyages, de Venise la décadente aux rivages atlantiques, ne cessent d’enchanter le monde, de faire des mirages du quotidien – à commencer par le tournage du film – une histoire bigger than life, où la comédie de la tragédie finit par l’emporter. Un théâtre de la cruauté, enrobé de langueurs.

Everything from the beginning. Tout part de l’enfance, et ce film est une odyssée sur la traversée de la vie, sa traversée de la vie à elle, la relation aux hommes, comment celle-ci passe par la relation au père, comment fait-on avec le mensonge, comment fait-on avec le désir, comment fait-on avec le mystère et la trahison – est-ce véritablement de la trahison ? –, comment fait-on avec l’homosexualité féminine ? S’agit-il même là d’homosexualité, du rapport charnel ou de l’amour ? N’est-ce pas là, dans ce corps à corps entre femmes, la pure recherche de la seule jouissance, sans l’alibi de l’amour ? Tout m’a paru intéressant, j’ai trouvé qu’il y avait là une aventure absolument singulière et passionnante.

Ce film m’a conforté dans mon refus de juger et de refuser les préjugés. On ne peut comparer Alien Crystal Palace à rien, sinon peut-être aux mythes antiques revus par Cocteau.

La relation, dans le film, d’Arielle, cette fée sophistiquée, et de Nicolas Ker, le rocker destroy, peut, à première vue, surprendre. C’eût pu être quelqu’un d’autre. Ce personnage est un prétexte pour raconter sa propre histoire à elle. Lui est dans ce film exactement comme il est dans la vie. Elle vérifie, lui avec des mains aussi peu soignées qu’elle-même est gracieuse et sylphide, qu’entre deux êtres aux antipodes, la raison n’a pas cours et que la destruction, la recherche de la douleur, sont au cœur de la quête amoureuse.

En faisant ce choix si rude d’un amour voué, elle le sait, à la douleur, Arielle – à tout le moins son héroïne Dolorès (la Douleur, en effet) – s’en arrange et va nous montrer comment lui, à son tour, s’y prend. Dandy déglingué, Ker joue au cavaleur dégouté de lui-même mais pas du beau Sexe et ne pense, désespéré, qu’à sa femme qu’il a quittée. C’est un être classique malgré son accoutrement, malgré sa vie faite d’alcool, de cigarettes et de hard rock. Il feint d’être en perdition alors qu’il est transparent pour qui sait y voir. Au point qu’une des beautés du film, avec qui il devrait avoir une aventure, lui dit : «Mais tu es en train de penser à quelqu’un d’autre».

L’apparence destroy du personnage, c’est comme si Arielle-réalisatrice nous emmenait dans un monde où l’apparence nous protège comme un costume. C’est presque un bouclier de vie pour empêcher les autres de savoir qui nous sommes. J’ai eu l’impression que tous les amis qu’Arielle a convoqués dans ce film, ne jouaient pas, qu’ils étaient exactement comme ils avaient choisi de se montrer dans la vie, que le film était un vaste prétexte sous les dehors d’une fiction échevelée, où Arielle fait ce qu’elle a à faire : mettre son cœur à nu sous une forme voilée.

On la voit réalisatrice de film, on la voit femme, on la voit enfant, on traverse sa vie. Et son monde est un endroit aussi enchanté qu’hallucinant.

C’est un film sur l’amour à mort, ce n’est pas un film sur la mort de l’amour.

La vie, nous dit Arielle, passe par des moments mortifères, l’amour emprunte des voies cruelles, et cela n’arrive pas qu’aux autres. Et ce film nous raconte, en caméra cachée dans ce laboratoire luxueux où l’on dissèque l’existence en buvant du champagne millésimé, une vie où il y a des morts. Il y a de l’horreur. Il y a de la douleur. Mais on s’arrange avec les monstruosités de la vie et tout ce que nous croisons sur ce chemin de croix : l’amour et ses illuminations.

Parce qu’il y a quand même énormément de beauté dans ce film. Il y a beaucoup d’étrangeté, beaucoup de beauté, les femmes sont magnifiques, je n’ai pas souvenir de la laideur des femmes, alors que les hommes sont moins glamour, à l’exception des trois Juges en noir, incarnés par Ali Mahdavi, Tadeusz Ropac et l’inénarrable Christian Louboutin.

Les femmes donc sont d’une grande beauté. Elles meurent. Pas Arielle, cette fleur d’Immortelle. Elle dure, se débrouille, s’arrange, elle est d’une complexité extrême, et les moments où elle souffre n’en sont pas moins beaux. Tout ce quelle montre d’elle, en effet, est beau, sa souffrance, son élégance, sa silhouette, l’emprise qu’elle a sur les autres, sa voix posée qui ne minaude pas.

Tout contribue à forger une autobiographie qui passe par le fantastique. Que cela irrite ou effraie, c’est sa pudeur à elle. C’est via le fantastique qu’Arielle parle de la banalité du mal, de la douleur des relations hommes femmes, de la relation enfant-parents. Même si cela en a l’air, rien n’est fantasmé.

Quant aux scènes d’amour entre femmes, l’homosexualité chez les femmes, je le redis, est une intimité momentanée, il y a là de la grandeur et de la beauté. Et comme l’amour entre les femmes est, par ailleurs, un fantasme d’homme, Arielle nous en offre aussi le spectacle.

L’histoire que nous conte Alien Crystal Palace n’est peut être pas autobiographique, et son auteure a ponctué le film de scènes érotiques entre femmes. Il y a là un rapport de douceur, de jouissance, de nécessité pour les corps féminins d’un savoir propre, en miroir. Des gens prennent des animaux, des chats, promènent un chien, sont réveillés par lui le matin. Là, on a la grâce des mouvements de l’amour, des glissements, des seins qui pointent. L’amour est un tableau qui rappelle ce portrait des deux femmes, le buste nu, se pinçant l’une et l’autre les tétons, de l’Ecole de Fontainebleau.

Arielle est l’esthétique faite femme. Les femmes, ici, sont parfaitement belles, les paysages sont parfaitement magnifiques. Arielle court comme une gazelle, un guépard, une panthère de Somalie. Les silhouettes, les costumes, les photos, les décors sont intelligents, cultivés, savants. Tel est le monde d’Arielle, nous dit la réalisatrice qu’elle incarne.

Il y a Alice au pays des merveilles et il y a Arielle. Arielle au pays des merveilles ? Ce ne sont pas que des choses merveilleuses, il y a des choses graves, douloureuses, difficiles, au pays d’Arielle Dombasle.

Mais son film regorge de signes de reconnaissance pour happy few, les membres de sa tribu parisienne : les valises, les hôtels, les amis emblématiques forment un vaste compendium des mœurs et des modes contemporaines, avec les rituels drôles et familiers qui vont avec. Jusque dans la façon dont Arielle parle aux siens, ou le fait qu’il n’y ait que des boissons et jamais de nourriture. Et tous les protagonistes sont filiformes. C’est comme si, peu ou prou, chacun vivait dans un monde céleste et de jeu, un au-delà du sexe. Tout est costumé, les joies comme les peines, la souffrance ordinaire comme le crime. Conspiration du beau. On traverse les siècles, on va des anciens Egyptiens au bel Orient, on passe des colonies d’antan à la police des années noires. Elle, fait comme si elle arrivait directement d’un tableau de Botticelli, Vénus sortant de l’onde, Marie pleine de grâce, Origine du monde.

Ses souvenirs sont omniprésents. De ses douleurs d’enfant, elle a fait son enfer personnel et de cet enfer sa création. Le voyage de ce film autour de la terre et ses contemporains est un retour à la case départ.

Ce film est une fête, mais une fête funèbre, dont l’ordonnatrice est cette icône irréelle d’Arielle avec sa silhouette d’éternelle jeunesse. Elle pourrait être toute la mythologie et toute la symbolique de tous les dessins animés pour toutes les jeunes filles d’aujourd’hui. Mais ce n’est pas parce quelle a l’air d’une nymphe à qui il n’est jamais rien arrivé, qu’elle n’a pas connu son enfer à elle. Au point qu’elle a décidé que cela s’arrêterait avec elle.

Alien c’est l’enfer. Le Crystal se brise. Et les dernières femmes et les derniers hommes baudelairiens d’aujourd’hui théâtralisent un peu plus leur vie rêvée dans un Palace qui n’existe plus.

Où est le Crystal ? Où le Palace ? Réponse d’Arielle Dombasle

par Valérie Solvit

6 février 2019

Le film d’Arielle Dombasle est peut-être le film le plus étrange de la saison. Et l’un des plus douloureux.

Article exhibant un copinage et une servilité pathétiques… Comme la plupart des articles de « La règle du jeu ».

Sur la forme, je n’ai trouvé qu’une seule faute d’orthographe dans ce texte, mais je suis profondément en désaccord avec le fond.