Paris, 5-7 juin 2017

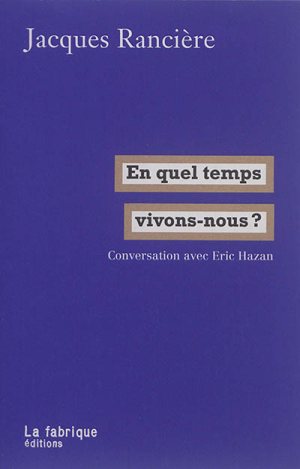

Le livre est tout mince, tout petit, parfaitement imprimé (Floch à Mayenne), il s’achète pour 10 euros. C’est un Rancière inattendu, au moins pour moi, renouvelé, qui parle. D’abord sans bredouiller : on le comprend. Ensuite, ce qu’il dit est frappé au coin du bon sens, ce qui sera d’effet percutant sur la gauche qui se dit radicale. Souffrant d’un manque de Révolution permanente, celle-ci est en effet maintenue en vie sous perfusion de rêve éveillé, si bien que toutes les lettres volées lui passent sous le nez. Rancière la secoue. De belles controverses en perspective, à moins qu’on ne lui fasse grise mine, ou même qu’on le chasse de la communion des saints.

Je ne peux pas dire que ce soit sans préjugés que j’aie ouvert ce livre ce matin au réveil, en ce beau lundi de Pentecôte. Je l’ai refermé moins d’une heure plus tard dans la joie d’avoir rencontré un frère en hérésie. Y aurait-il un Saint-Esprit des hérétiques ? Ce n’est pas dire que Rancière soit sur les positions de l’Ecole de la Cause freudienne : il ne l’est pas. Il condamnait par avance le vote pour le moins pire (p. 10) et comme il ne voit pas le meilleur, il s’est certainement abstenu de voter. On ne l’a pas entendu pendant le «débat citoyen» de la présidentielle. Son livre paraît une fois Macron élu.

Je crois d’ailleurs me souvenir qu’Anaëlle m’avait dit l’avoir sollicité de participer à l’un des Forums parisiens, et qu’il lui avait répondu qu’il n’y serait pas et pour une raison contingente et pour une raison de fond. La première : il serait aux Etats-Unis à donner des conférences. La seconde : il ne prenait jamais parti lors d’un vote. Comme il expose dans le livre qu’il ne croit pas non plus que l’époque se prête à démontrer que le pouvoir est au bout du fusil, en quoi consiste exactement son engagement politique ?

La réponse est dans le livre, page 70 :

«[Mes paroles] sont les paroles d’un individu qui essaie de s’expliquer le monde où il vit sans prétendre donner à des individus ou à des groupes déterminés des méthodes d’action à vérifier.»

Dans les termes de Gramsci, on dira que Rancière est, comme Pasolini, le contraire d’un «intellectuel organique» : il est de ceux qui «se posent comme autonomes et indépendants du groupe dominant». Gramsci rend raison de cette position par l’analyse suivante :

«Tout groupe social “essentiel” ayant émergé dans l’histoire à partir de la structure économique précédente […] a trouvé, tout au moins dans l’histoire telle qu’elle s’est déroulée jusqu’à présent, des catégories sociales préexistantes qui, même, apparaissaient comme les représentants d’une continuité historique n’ayant pas été interrompue, même par les changements les plus compliqués et les plus radicaux des formes sociales et politiques» (Cahiers de prison 3, Gallimard, p. 310).

Je reprends ici le commentaire de ce passage par Attilio Monasta dans l’Encyclopédie de l’Agora (agora.qc.ca):

«Gramsci donne pour exemple de ce type d’intellectuel, dans lequel il voit “l’intellectuel traditionnel”, les ecclésiastiques et toute une classe d’administrateurs, d’érudits, de scientifiques, de théoriciens, de philosophes laïques, etc. Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui encore on parle parfois de “clercs” en français à propos de ces intellectuels.»

Rancière ne serait donc qu’un clerc selon la tradition. Cependant, faut-il vraiment aller fourrer dans une catégorie pré-pensée, ready-made, un individu qui nous témoigne qu’il s’évertue justement à penser ce qui n’a pas été pensé jusqu’alors ? La satisfaction qu’on tire à caser dans une classe un créateur ou un créatif est toujours méchante. Le classement est un ravalement de l’esprit, saint ou non. Il est vrai que Rancière y prête le flanc en parlant de lui-même comme d’un individu. Or, l’individu, en français, c’est une unité considérée dans son rapport à un ensemble d’unités équivalentes auquel elle appartient, qu’il s’agisse d’un groupe, d’une société, d’une espèce, etc. Se désigner soi-même comme un individu, c’est appeler sur soi la chape de la classe. C’est pourquoi je crois mieux respecter la singularité de l’apport de Rancière en prenant celui-ci pour un sujet au sens de Lacan, et en écoutant ce qu’il dit comme à nul autre pareil.

Il dit ceci, toujours page 70 :

«C’est à (mes auditeurs) de savoir ce qu’ils veulent et le sens que mes paroles peuvent prendre pour eux en conséquence.»

Ce n’est pas ici l’une de ces phrases qu’Althusser aimait à dire «pures comme l’aube», cette aube où il commit son crime. Je dirais plutôt que c’est une phrase profonde comme la nuit de Racine ou comme l’étoile de Hugo. Elle se prêterait à d’infinis commentaires.

Le premier à se présenter à moi est le suivant : cette phrase, un analyste pourrait la reprendre à son compte pour définir ce qui s’appelle l’interprétation. Un analyste qui interprète reconduit en effet l’analysant à la question de son désir (c’est le fameux «Ché vuoi ?»), ce désir qui colore, biaise, conditionne, détermine en effet le sens que prendra l’interprétation pour lui.

Second commentaire : si la conception que Rancière se fait de sa propre énonciation se confond avec l’énonciation analytique, c’est qu’il répugne à utiliser aucune forme injonctive. C’est à l’autre de savoir ce qu’il veut, ce n’est pas Rancière qui le lui dira. Donc, Rancière se situe décidément, sans équivoque, hors du discours du maître. On voit tout de suite saillir la différence avec un Badiou.

La position de celui-ci est apparentée à celle de Rancière, puisque lui aussi s’est abstenu de participer au débat de la présidentielle et que lui aussi s’est abstenu de voter, mais il a fait du prosélytisme, et sur un ton d’extrême impérativité. Voyez le titre de sa tribune confiée à Mediapart le 27 avril dernier : «Désintéressons-nous, une fois pour toutes, des élections !» Rien n’est plus étranger à Rancière qu’une telle injonction, proférée au nom d’un «nous» exhibé devant on ne sait quelle foule, et qui prétend absorber le lecteur par suggestion. Ce «nous» est d’autant plus brutal que, comme la rose d’Angélus Silésius, il est sans pourquoi.

Rancière met justement en question la validité de ce «nous» si naturel sous la plume de Badiou. Il relève par exemple, page 41, que «il n’y a pas de “nous” qui porte en lui la mémoire de tout ce qui nous est arrivé depuis le temps des grandes espérances des années 60, qui puisse en faire le bilan, inscrire ce bilan dans la dynamique des luttes récentes et en tirer des règles d’action.» Page 67, il n’hésite pas à invalider le concept de peuple dont fait usage «“le populisme de gauche” aujourd’hui revendiqué par tout un secteur de la gauche» : il juge que ce populisme «reprend à son compte la figure du peuple que le système produit comme son autre.» On comprend à lire ce livre que Rancière n’est pas plus tendre avec un autre concept fondamental du populisme, celui de «système».

Troisième commentaire, et j’arrêterai là. La première théorisation de Saussure par Lacan part de la séparation du signifiant et du signifié comme étant «d’ordres distincts». Entre les deux, à l’étape initiale de l’algorithme qui détermine l’intellection d’un discours, «une barrière résistante à la signification.» (Ecrits, p. 497). C’est ce moment initial dont Rancière exploite les possibilités dans son discours. Sa phrase «profonde comme la nuit» comporte en effet que la disjonction est absolue entre la matérialité signifiante du message de l’émetteur et la signification que lui donne le récepteur et qui reste entièrement à sa charge. Rancière évoque ainsi le témoignage que lui apportent des personnes qui trouvent dans ses «paroles» des motifs d’espérer, «bien que je n’aie pas le sentiment de leur avoir ouvert aucune perspective d’avenir particulière.» Nous avons ici un Rancière Ponce-Pilate, qui se lave les mains de toute responsabilité quant aux conséquences de son discours. Cette position lui sera reprochée par ses amis, et il est à mon avis difficile de défendre Rancière sur ce point. L’argument est peu probant quand il est brandi par un Brasillach, il ne l’est pas davantage quand c’est un penseur de gauche aux mains pures (ou sans mains ? comme le kantisme selon cet abruti de Péguy) qui l’avance.

Ici encore, le parallèle avec Badiou est parlant. Badiou est partout, il se met à votre place au sens où il parle pour vous, il vous absorbe dans son «nous» tombé du ciel (des Idées, bien entendu, puisqu’il se dit platonicien, pauvre Platon). Rancière est nulle part, il parle et s’éclipse, il se met en quatrième vitesse aux abonnés absents. L’un s’enfle, se gonfle, se travaille comme la grenouille et vous envahit, l’autre est phobique, il se rétracte, il disparaît. Quand j’ai revu Rancière il y a deux ans après une parenthèse d’un demi-siècle, j’ai eu le sentiment que nous n’étions pas tous les deux dans le même espace-temps. Cet intellectuel engagé cache en effet un stylite au désert, hissé sur sa colonne.

Nous nous étions retrouvés pour nous donner la réplique chez Alain Finkielkraut à France Culture, après une petite controverse par écrit sur l’universalisme et sur l’Islam. Lui était en somme partisan des «accommodements raisonnables» à la québécoise, et j’étais le tenant d’une ligne républicaine à la française. Depuis lors, je dois dire que je me suis endurci, et j’ai énoncé ici même la semaine dernière que, faute de «déradicaliser» les sectateurs de l’Etat islamique, il nous restait la solution de nous radicaliser, nous. Ligne jacobine de salut public que j’ai exprimée de façon lapidaire en utilisant un mot récemment promu par un Girondin de mes amis, Philippe Sollers : «Arrière les arriérés !» Ce slogan est destiné à faire crier les arriérés précisément, ainsi que leurs enablers (mot anglais qui désigne ceux sans qui vous ne pourriez faire ce que vous faites ; le mot «facilitateur» n’a pas le même accent de sine qua non). Les accommodements avec qui veut votre mort sont toujours déraisonnables[1]. Si «le suicide est une liberté», comme le rappelait récemment Robert Badinter, «le fait de provoquer autrui au suicide» reste un délit pénalement répréhensible.

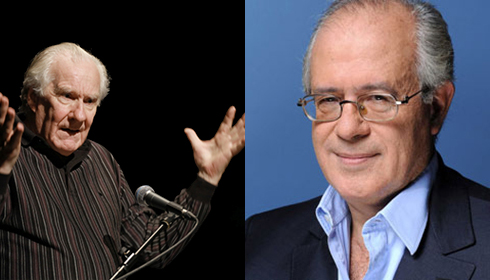

Cependant, il n’est pas question de l’Islam dans le livre de Rancière. La question ne lui a pas été posée, bien que son interlocuteur fût un juif notoirement antisioniste. Eric Hazan en personne, le patron de La Fabrique, éditeur de père en fils et trotskiste de chez trotskiste, toujours à l’affût des prodromes de la Révolution. Il est l’auteur de plusieurs livres de combat politique, notamment anti-israéliens. Mais s’il n’aime pas Israël, il adore Paris, et il a témoigné de son amour pour la capitale dans un beau livre édité au Seuil. Le catalogue de sa maison rassemble une véritable Académie des penseurs radicaux du temps présent, mais je n’y vois pas Laclau et Mouffe : est-ce en raison de la rupture de Zizek avec eux ? Aleman aussi manque à l’appel : très écouté dans tout le monde hispanophone, il n’a pas encore percé en France. C’est injuste, et je le recommande à l’attention de Hazan.

Eric Hazan a voulu ce livre avec Rancière, il l’a poursuivi de ses assiduités, et il a obtenu que celui-ci, du haut de son pilier, réponde à ses questions par écrit entre août 2016 et février de cette année. Celui qu’il interroge, c’est l’auteur d’un livre fameux, paru en 2005, La haine de la démocratie, qui a installé la réputation de Rancière comme théoricien de la démocratie, à l’opposé du principat révolutionnaire revendiqué par Badiou à son profit. Rancière n’est pas dans le discours du maître, Badiou oui, et ce d’autant plus que le maître (il suffit de le lire), c’est lui (selon lui).

Autant Badiou est mégalomane, autant Rancière est serein et rationnel. Les pages qu’il consacre à déplier le thème démocratique, 7-24, sont d’une clarté, d’une concision et d’une lucidité qui forcent l’admiration et laissent sur place un Rosanvallon par exemple, qui ménage si bien la chèvre et le chou qu’une chatte y perdrait ses petits.

Plus remarquable encore la prise de distance de Rancière d’avec l’engeance intellectuelle qui anime à travers le monde la réflexion de la mouvance populo-mouvementiste, si je puis m’exprimer ainsi. C’est un hérétique qui parle, et qui sans équivoquer se sépare de l’actuelle doxa d’extrême-gauche qu’il récuse et veut ruiner. Sur le papier, il a les credentials qu’il faut pour être entendu de ce public. Peut-être dira-t-on un jour dans ce milieu de pensée : «Enfin Rancière vint.» Mais peut-être les maîtres-penseurs qu’il brocarde lui feront-ils une conduite de Grenoble pour empêcher ses thèses de se répandre parmi leurs ouailles. Ce n’est pas écrit.

Rancière part d’un constat : «Il n’y a plus de science de l’action qui se légitime d’une science de la société.» Très vrai. Plus vrai encore si on ajoute que la science de la société n’a jamais été qu’illusoire et qu’il n’y a jamais eu de «science de l’action», tout au plus des techniques (telle la fameuse Technique du coup d’Etat de Malaparte) mises en œuvre en fonction de leur «opinion vraie» par des stratèges géniaux, de Thémistocle à Mao.

Toujours est-il que le vide laissé par l’oubli du marxisme a été comblé par ce que Rancière nomme avec pertinence «la pensée post-heideggérienne de la grand catastrophe» (p. 37). Cette pensée qui radote ne sait que stigmatiser indéfiniment le «nihilisme d’un monde contemporain voué au “service des biens”», décadent, rongé par l’hyper-individualisme et le narcissisme. Elle en appelle à «un retournement radical» bien mystérieux. Heidegger était plus honnête quand à la question «que faire ?» il donnait sa réponse sous la forme oraculaire de son interview au Spiegel le 23 septembre 1966 (déjà, je m’en souviens, cela me faisait rire) : «Nur noc hein Gott kann uns retten», ce qui veut dire : «Je donne ma langue au chat», ou, littéralement : «Seul un Dieu peut encore nous sauver.» Car il s’agit toujours, bien entendu, du Rettung, du salut, comme on dit «Jesus, der einzige Retter der Welt.»

Cette doctrine, ou plutôt cette sensibilité crépusculaire, est selon Rancière le bien commun de divers phares de la pensée contemporaine qui seront marris d’être précipités dans la même classe : par ordre alphabétique, Badiou, Comité invisible, Finkielkraut, Houellebecq, Sloterdijk, et Zizek (p. 37-38). Puisque je veille sur les intérêts médiatiques d’Aleman, j’ajoute son nom à ce tableau d’honneur

Rancière nomme Lacan à côté de Hannah Arendt et Levinas parmi «les relais privilégiés» de la pensée de Heidegger (p. 35). S’il connaissait Aleman et sa gauche dite lacanienne (elle est lacanienne comme le pâté d’alouettes, c’est en fait du néo-heideggérianisme badigeonné), il serait certainement conforté dans sa vue de Lacan. S’il connaissait mieux Lacan, il ne dirait pas ça. Mais on ne peut tout savoir.

Il est temps de conclure cette longue recension.

Rancière parle désormais du capitalisme en termes de «monde» et de «milieu» : «Le capitalisme est plus qu’un pouvoir, c’est un monde, et c’est le monde au sein duquel nous vivons. (…) Nous ne sommes pas en face du capitalisme, mais dans son monde (…) il est bien difficile d’y concevoir aujourd’hui la lutte anticapitaliste comme le combat frontal des producteurs de la plus-value contre ses accapareurs.» (p. 54-55). C’est un milieu «qui détermine le type normal» des choses, des actes, des comportements, des relations, milieu «dans lequel notre activité normalement reproduit les conditions de la domination» (p. 64-65). Très foucaldien. Foucault avait perçu ça dès après mai 68. Il aura fallu 50 ans pour que le fait soit entériné par une grande conscience de la gauche radicale, dont rien ne dit qu’elle annonce le printemps. Ô inertie de la pensée, que de sottises on commet en ton nom !

Le dernier mot du livre est «oasis» : «Un discours sur le présent qui donne de l’espoir aux gens assemblés pour entendre un philosophe, c’est une petite oasis. Une place occupée dans une métropole, une ZAD, ce sont des oasis (…) des espaces de liberté «au milieu» du désert, à ceci près que le «désert» n’est pas le vide mais le trop-plein du consensus» (p. 72).

Rancière est peut-être un clerc, mais c’est un clerc hérétique, je l’ai dit d’emblée. Et qui, in fine, veut bien entériner comme «espoir» l’affect suscité par ses paroles. Il préconise une politique des oasis, modeste et poétique, d’une douceur verlainienne, très loin du lyrisme pompier du «grand soir». C’est bien. C’est sur la bonne voie. Ce satisfecit de ma part lui sera-t-il agréable ? En tous les cas, ses adversaires s’en serviront contre lui.

Le mot «oasis». Selon le Wiktionnaire, l’oasis est au sens propre un lieu, un espace, qui dans le désert offre de la végétation. Au sens figuré, c’est un lieu qui offre un repos, une détente. C’est sympathique. On peut faire mieux.

Lacan avait lui aussi conçu un espace de liberté, mais il le voulait pérenne. De fait, cet oasis dure encore, et j’ai beaucoup fait pour l’élargir. Il n’est pas voué au repos, à la détente, à «l’espoir», ni à la parlotte style Café Philo ou Nuit debout. On y travaille. Les «gens assemblés» dans ce lieu ont récemment pris dans la politique française une place très différente de celle de nos vaillants intellectuels abstentionnistes.[2]

Son oasis, Lacan l’appelait une Ecole. Il disait de ce mot : «Il est à prendre au sens où dans les temps antiques il voulait dire certains lieux de refuge, voir bases d’opération contre ce qui déjà pouvait s’appeler malaise dans la civilisation» (extrait du « Préambule » de l’Annuaire de l’Ecole freudienne de Paris).

Souviens-toi, Rancière, tu fus à ses débuts membre de cette Ecole que Lacan lançait comme une bouteille à la mer, l’Ecole freudienne de Paris. Ton nom figure dans le premier annuaire de l’EFP au titre d’un cartel sur la théorie du discours, avec les noms de Balibar, Duroux, Grosrichard, Milner, Regnault — en tout, si mon souvenir est bon, nous étions douze normaliens à penser que l’effort de Lacan valait d’être soutenu de nos signatures.

Je continue depuis lors de creuser le sillon de Lacan, après une embardée gauchiste de 1968 à 1971. Je ne renie pas mes années mao, et la sorcière du magazine Causeur vient même de m’épingler d’un «Mao un jour, Mao toujours» que je porterai comme une vraie légion d’honneur. Mais je suis depuis longtemps un «intellectuel organique» de ce mouvement lacanien qui se désigne lui-même comme «Le Champ freudien». Je suis même une manière de chef d’Ecole.

Ce n’est pas le chemin que tu as suivi, mon cher Rancière. Tu as le premier tiré la leçon de tes années althussériennes («Althus-sert-à-rien», en somme), et tu es aujourd’hui, comme la plupart des douze, un clerc indépendant. Tu te distingues d’être suivi et estimé d’un large public intellectuel. Il y a des livres de toi auxquels j’avoue n’avoir rien compris, il y en a au moins un que je mets très haut (La parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, Hachette, Paris, 1998). Ta conversation avec Badiou et Lancelin sur Mediapart m’avait affligé, celle que vient d’avoir avec Hazan m’a passionnée.

J’espère (l’espoir, toujours l’espoir) que tu voudras bien un jour prochain répondre à mon invitation et venir discuter avec moi et mes compagnons du Champ freudien lors d’un séminaire de politique lacanienne.

Appendices

J’ai reçu ce matin, 8 juin, deux mails, l’un de Tel-Aviv, l’autre de Rome, qui viendront très bien en appendice. Curieusement, les deux se réfèrent à Slavoj Zizeck.

TEL-AVIV, de Marco Mauas

Cher JAM,

Bertrand Russel disait que ceux qui croient que la psychanalyse manque d’une base scientifique ne sont pas au courant des choses dans sa simplicité.

Par exemple, dit-il, une personne dit qu’elle aspire à une certaine situation A. Mais toutes ses actions la conduisent à B. Donc, il faut conclure, poursuit-il, que le désir inconscient est plutôt B que A.

Voilà. C’est ma lecture de la situation où nous sommes conduits par l’utilisation de la disance psychanalytique, comme vous l’avez nommée, dans l’espace de la tendance politique — n’importe les bonnes intentions — vers un désir, oui, mais un désir de mort.

Les divisions sont présentes aux Ecoles, mais lesquelles ?

Zizek, par exemple, a voulu poser l’objet petit a comme analogue à ce qu’il appela «parallax view», une petite déviation du point de vue. Cela lui permet d’appliquer l’objet petit a en fonction de son caprice de philosophe. L’objet petit a, abjet. Heureusement, le truc est trop évident. Ça ne marche pas.

Mais voilà ce qui se passe quand ça marche un petit plus. Quand la multitude s’en prend «pour» ou «contre». Le discours politique connaît tous les termes, toutes les astuces. Intervenir dans le débat s’est transformé en intervenir dans une interrogation qui, je le crains, peut participer d’une cécité foncière.

La psychanalyse toute entière est, oui, interrogée, mais pas du côté épistémique, mais d’un côté tout autre. Tout simplement, du côté de la vie. Est ce que toi, Psychanalyse, tu veux vivre?

À vous avec amitié.

ROME, d’Antonio Di Ciaccia

Cher Jacques-Alain, on me communique ce texte de Zizek publié sur la page FB di «Lacan per tutti». Bien à vous, A.

Slavoj Žižek,«A Jacques-Alain Miller»

Qualsiasi cosa si pensi di Jacques-Alain Miller, è il miglior pedagogo che io conosca. Ha una capacità assolutamente miracolosa per spiegare: una pagina di Lacan ti appare totalmente incomprensibile, poi parli con lui e non solo la capisci, ma essa ti risulta assolutamente trasparente, e pensi«Dio mio, com’è possibile che non l’abbia capita subito? È così chiara!». Così, devo dire francamente che il mio Lacan è il Lacan di Miller. Prima di Miller non capivo veramente Lacan. A quell’epoca Miller teneva anche seminari pubblici seguiti da centinaia di persone. Poi il giorno successivo c’era di solito un seminario chiuso. All’inizio solo circa quindici, forse venti, di noi discutevamo intensamente, e facevamo degli interventi – era come un miracolo. Per un intero semestre studiammo Kant con Sade riga per riga, poi passammo a Sovversione del Soggetto e Dialettica del Desiderio, e così via. Tutto questo mi svelò Lacan. Senza quell’esperienza, probabilmente tutto sarebbe stato diverso per me.

Passaparola. www.facebook.com/Lacanpertutti

Post-scriptum : je ne crois pas qu’il s’agisse d’une déclaration récente de l’excellent Slavoj. C’est un témoignage qui doit dater de quelques années, et qui lui a sans doute échappé dans un moment de faiblesse. Voyons si ce passage pourra être identifié et situé par un lecteur de Lacan Quotidien qui est certainement lu par de bons connaisseurs de l’œuvre foisonnante du théoricien slovène. A ce propos, on me dit qu’il ne se conduit pas bien du tout en Slovénie avec notre amie Nina Krajnik. Elle a déjà publié une note là-dessus dans le n°1 de la brochure de la movida Zadig. Nous avons en réserve d’autres textes de la jeune analyste slovène, récemment nommée membre de la New Lacanian School et de l’Association Mondiale de Psychanalyse. Le moment est venu de les publier.

Etant le pédagogue qui genuit Zizek, j’ai forcément beaucoup d’indulgence pour celui-ci. Mais je n’aime pas qu’il fasse des misères à Nina, que j’ai aussi engendrée. Zadig, Zero Abjection Democratic International Group, soutient dans le monde entier les victimes de l’arbitraire. Slavoj, Mladen Dollar, même à Ljubljana un œil noir vous regarde, et ce n’est pas celui qui regardait Caïn, car vive Nina ! — Jam

[1] Ces lignes étaient écrites quand j’ai lu ce matin l’interview de Salman Rushdie dans L’Obs paru ce jour, 8 juin. «Je suis en désaccord fondamental, dit-il, avec ces gens de gauche qui font tout pour dissocier le fondamentalisme de l’islam» (p. 35). Qui mieux que lui pouvait le dire ? En fait, les démocraties ont manqué à tous leurs devoirs dès le jour où l’iman Khomeini a lancé sa fatwa contre Rushdie le 14 février 1989 (je me souviens de la date, celle de mon anniversaire). Il aura fallu attendre 28 ans avant que la nuque de nos démocrates ne commence à se raidir.

L’Obs, longtemps le temple des ramollos, semble avoir retrouvé avec ce numéro une colonne vertébrale. Voir le texte de Gilles Keppel, qui dit son fait à Olivier Roy, et le reportage de Vincent Monnier sur les attentats de Londres. Macron joue les Clemenceau ? Tant mieux ! Souhaitons-lui la même réussite.

[2] Rushdie : «Je me sens proche du réveil de la gauche américaine. Enfin ! Car beaucoup de ses membres n’ont pas voté le 8 novembre.» Combien de temps encore les campus d’Amérique suivront-ils les intellectuels français abstentionnistes qui mènent la gauche dans le mur ? Je parie qu’un jour, Badiou, le Maître imaginaire, devra en répondre devant son public d’outre-Atlantique.