Cent ans après qu’il les ait peintes, Edward Hopper revient sur les rives de la Seine.

La belle rétrospective que le Grand Palais consacre cet automne au peintre américain embrasse l’ensemble de sa carrière, depuis ses débuts parisiens jusqu’à ses œuvres les plus célèbres, les tableaux architecturés et métaphysiques que chacun connaît, peints entre les années vingt et soixante, alors que l’abstraction régnait déjà en maître sur l’art américain. Tout y est : ses peintures, des premières aux dernières, mais aussi, et quelle découverte pour le spectateur européen, ses gravures, admirables, ses eaux-fortes et ses aquarelles, de non moindre facture. Et un soulagement, avant même de parler de l’artiste : du neuf, enfin du neuf pour les yeux des Parisiens.

Peut-être cette exposition ne jette-t-elle pas un regard absolument nouveau sur le peintre (mais est-ce cela que l’on doit exiger de toute exposition ?) mais qu’importe. Au moment où, une énième fois, les impressionnistes s’exhibent à Orsay, au moment où, dans ce même Grand Palais, les Bohêmes font l’objet d’une exposition ratée car trop ambitieuse, l’exposition Hopper, elle, est un modèle du genre : une muséographie discrète, qui n’écrase pas les tableaux, un choix d’œuvres heureux, puisqu’il ne se limite pas aux seules peintures, un catalogue solide, et surtout un artiste dont les œuvres n’ont pratiquement jamais été vues en France. Et pour cause. Toutes les peintures de Hopper, peu ou prou, demeurent outre-Atlantique, sur ces terres du Nouveau monde qu’elles donnent à voir comme nulles autres. Pour le Français, l’Allemand ou l’Italien, l’art d’Edward Hopper ne s’admirait qu’au prix d’un voyage à New York avec billet d’entrée inclus pour le Whitney Museum of American Art (qui doit être bien vide à l’heure qu’il est, le Grand Palais s’étant largement abreuvé dans ses collections) ou, moindre mal mais moindre plaisir, d’un beau livre bien illustré. Touristes new-yorkais s’abstenir, mais pour tous les autres, quel bonheur d’avoir enfin l’original en huile et en toile devant soi.

Hopper n’a pas tant peint que cela, tout juste cent toiles à sa grande époque, entre 1924 et sa mort en 1967. Le Grand Palais en expose cinquante-cinq (ce qui fait de cette exposition, paraît-il, la plus grande rétrospective à lui avoir jamais été consacrée). Mais ce n’est pas tout, car il y a un autre Hopper, inconnu du grand public qui n’a retenu que les peintures de sa maturité. Et c’est là le vrai point fort de l’exposition. Qui, il faut le répéter, connaissait ces gravures et ces eaux-fortes si finement détaillées, qui soupçonnait ce talent d’illustrateur, ces publicités si loin de l’immobilité de ses toiles ? On découvre ainsi, au fil des salles, un artiste versatile, complet, signe d’une formation académique parfaite mais surtout d’un talent unique et novateur. Celui d’un homme qui ne s’est pas limité à la répétition d’une formule, aussi singulière soit-elle. Et la première partie de l’exposition, qui présente les aspects les plus méconnus de la carrière de Hopper – ses années de formation, ses séjours à Paris, son activité d’illustrateur, de graveur et d’aquarelliste – sonne comme une démonstration sans appel. A qui ne connaîtrait que ses œuvres les plus célèbres, ses Americana dépeuplés et figés, elle nous prouve qu’Hopper est un grand artiste, plus grand que ce l’on avait imaginé, et cela dès les premiers instants de sa carrière. On voit d’abord, dans cette section, les années de formation de Hopper en Amérique au tout début du XXe siècle, et comment, d’emblée, il se détourne de la manière de son maître, un certain Robert Henri. Alors que celui-ci était, au tournant du siècle, l’un des premiers artistes américains à prôner une peinture entièrement nationale, libérée de toute influence européenne, les quelques œuvres de sa main qui ouvrent l’exposition rappellent paradoxalement la manière impressionniste française : c’est une sorte de peinture à la Manet, avec de grosses touches de couleur vibrante, au beau milieu des années 1900. Rien de bien original, et rien qui fasse véritablement américain. Dès cette première salle, le jeune Edward, qui n’a pas encore mis les pieds à Paris, se démarque de son maître et de ses condisciples : à côté d’un autoportrait tout ce qu’il y a de plus classique et de bourgeois de Robert Henri, avec pose affectée, regard pénétrant, et qui affiche sans ménagement la dignité qui sied au grand artiste, le premier autoportrait de Hopper détone. Il possède, certes, une touche empâtée qui rappelle l’art impressionniste, mais Hopper, qui s’est représenté en buste, de trois-quarts, l’air absorbé, détourne son regard du spectateur et, sous des arcades sourcilières ombrageuses, le peintre n’a pas pris la peine de représenter ses yeux. Cette introspection angoissante annonce déjà la personnalité de l’artiste et ses toiles futures. Le style n’y est pas encore, mais l’« atmosphère Hopper », elle, est déjà là. Et que dire, toujours dans cette première salle, de deux petits monochromes (Jeune femme dans un atelier et Figure solitaire dans un théâtre) qu’il réalise au tout début de sa carrière : du noir, du blanc, apposés en touches unies, quelques lignes droites, un cadrage insolite, des personnages seuls. Encore un signe annonciateur : il y a du nouveau chez ce jeune homme-là.

Et puis vient Paris. Comme Ingres n’eut pas été Ingres sans Rome, Hopper n’eut pas été Hopper sans Paris. C’est bien là, dans le cœur artistique du monde, qu’il ébauche le style qui sera le sien. Sauf que, d’emblée, ses représentations des quais de la Seine se démarquent de ce qui se fait dans la capitale à cette époque. Les sujets sont tout ce qu’il y a de plus classique : Notre-Dame, les quais vus au niveau du Louvre, les ponts ; rien que Monet et consorts n’aient, quarante ans auparavant, déjà immortalisé. Mais le style Hopper y est cette fois : des plages de couleur largement étalées, peu de volume, des vues de la ville dépeuplée, construites sur l’horizontalité, où règnent en maître l’architecture et une lumière pure, irréelle, pour ne pas dire angoissante. Et déjà cet art de la prise de vue, du cadrage singulier. Dans l’une des toiles de cette période, l’horizontalité de la grande galerie du Louvre répond aux bandes de couleur que forment, en contrebas, le mur du quai et le cours de la Seine. Et déjà cette lumière diffuse qui baigne l’ensemble de la composition, calme mais sans pitié, si loin des jeux de lumière de Monet ou Renoir. Il n’y a presque rien de français là-dedans, si tant est que l’on puisse, en matière de style pictural, parler en termes de nation.

Hopper a certes tiré sa manière de l’exemple des modernes français, mais sans le copier, sans y adhérer. Il le dépasse tout de suite. Alors que ce jeune homme timide est à peine débarqué à Paris, on a l’impression que son art sort tout armé de son esprit. Un Pissarro est exposé là, à la sortie de la salle des vues parisiennes de Hopper. Il s’agit d’un boulevard de l’Opéra tout ce qu’il y a de plus pissarresque : large panorama, touche mouvementée, points de couleurs, vibration du ciel et de la cohue humaine qui envahit le boulevard, l’atmosphère de la Troisième République en version originale, le tout saupoudré d’une belle lumière. Rien à voir avec ce que Hopper a compris de Paris : il a vu les impressionnistes, mais ils ne sont pas son monde, à part Degas – le moins impressionniste des impressionnistes soit dit en passant, dont il retient la science du cadrage, la prise de vue presque photographique du sujet pour construire le tableau sous des angles improbables et frappants.

Hopper est un peu plus marqué par les peintres contemporains qu’il rencontre à Paris. Nous sommes entre 1906 et 1910. C’est l’époque où les Fauves sont déjà sortis de leur cage. Mais c’est le moins félin d’entre eux, chromatiquement parlant, qui l’intéresse le plus : Albert Marquet. Les toiles de l’artiste exposées dans la salle consacrée aux influences françaises de Hopper nous convainquent des accointances de l’Américain avec sa peinture, et nous montrent déjà cependant combien l’art de Hopper, dès son premier séjour à Paris, est, non pas américain (les Américains peignaient comme les Français à cette époque, cf. première salle de l’exposition) comme on l’a trop souvent dit, mais, pardon pour le néologisme, « hoppérien ». Car Marquet, malgré ses touches en aplats et les harmonies de couleurs atténuées que l’on retrouve aussi chez Hopper, retient le mouvement et le brouillement des formes hérités de la leçon impressionniste. Ses soleils sont brumeux, dans ses tableaux c’est le Paris qui s’éveille, la Seine scintille timidement au lever du soleil, de minces bandes grisâtres dans le ciel annonçant que, comme hier, il ne fera pas beau aujourd’hui. Aussi original soit-il, il fait français.

Est-ce dû à son tempérament anglo-saxon, quand il peint Paris, où il met véritablement au point son style, Hopper rappelle plutôt les peintres du nord de l’Europe, au premier rang desquels le Danois Vilhelm Hammershøi, dont la carrière s’achève dans ces années-là, mais aussi le Belge Fernand Khnopff : des hommes de pays froids qui aiment représenter des villes froides et mortes. Comme Hemingway, comme les Américains de la « Lost Generation » qui fréquenteront la Ville Lumière quelques années plus tard, Hopper s’inspire de Paris mais, pour autant, ne devient en rien parisien, contrairement à d’autres artistes étrangers qui s’« assimilent » beaucoup plus, jusqu’à se franciser : Van Gogh, Van Dongen, Juan Gris, et même Picasso, pour ne citer que les plus célèbres.

Après Degas, après Marquet, il est un autre artiste dont les œuvres semblent avoir eu une certaine influence sur les développements ultérieurs de la peinture de Hopper : le Suisse Félix Vallotton. Encore un peintre atypique, hors des modes du temps. Si Degas lui enseigne l’art de composer le tableau et Marquet celui de traiter les surfaces colorées, c’est la manière très personnelle de représenter la figure humaine qui a dû frapper Hopper chez Vallotton. Dans les années 1900, celui-ci peint des scènes figurées réalistes, avec des couleurs tristes, contrastées, plaçant des femmes immobiles dans des appartements qui sentent le vide et d’où se dégage non plus l’atmosphère mystique des nabis – dont il a fait partie – mais une tonalité métaphysique.

Mais Hopper n’est décidément pareil à nul autre : on serait tenté de reconnaître, dans ses toiles bien découpées, une influence des œuvres du dernier Cézanne et des cubistes, mais, de son propre aveu, ce fut loin d’être le cas. D’ailleurs, alors que le Tout-Paris d’avant-garde, Matisse et Picasso en tête, se côtoyait alors chez Gertrude Stein, rue de Fleurus, Hopper n’a jamais mis les pieds chez sa compatriote. En fait, il a surtout admiré Paris pour lui-même : la ville rectiligne d’Haussmann, grise et blanche, « sans rien (…) qui pèse et qui pose », nouvelle, moderne, impersonnelle. Paris lui a enseigné l’harmonie tonale et lui a transmis la passion de l’architecture droite et solide, avant l’Amérique.

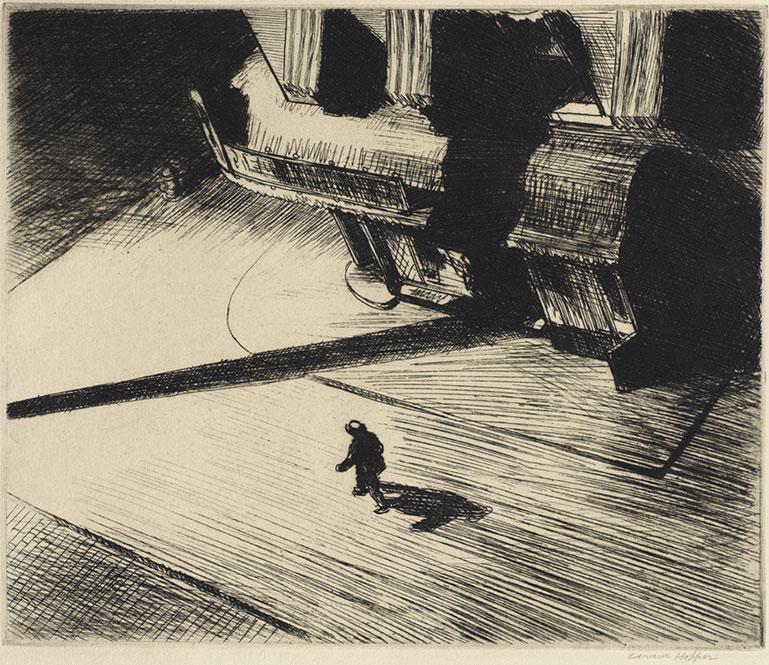

Dans les années 1910, de retour aux Etats-Unis, il met de côté la peinture et travaille comme illustrateur et graveur pour gagner sa vie. Ce travail alimentaire d’illustrateur commercial pour des journaux et des magazines répugnait à l’artiste, qui n’était pas libre de ses sujets. Les scènes qu’il produit, répondant aux exigences de ses commanditaires, affichent l’enthousiasme et le bonheur optimiste de mise dans la société américaine de l’époque, à l’opposé de ce qu’il dépeindra dans ses tableaux : c’est une vie de loisirs et de consommation qu’il se voit forcé d’illustrer, au rebours de sa personnalité et de sa propre vision désabusée de la société. Toute sa peinture se construira en opposition flagrante avec cette activité d’illustrateur au service du rêve américain. En revanche, la gravure, à laquelle il se consacre à partir de 1915 par plaisir plus que par contrainte économique, est une autre histoire. « Ma peinture sembla se cristalliser quand je me mis à la gravure » confiera-t-il des années plus tard. Il la pratique jusqu’en 1923. Les premières qu’il réalise rappellent ses illustrations, mais très vite ses compositions se dépeuplent et se géométrisent. La narration disparaît, et ce sont désormais des paysages urbains, une maison au sommet d’une crête contre le ciel blanc, des chemins de fer sans train et des intérieurs vides qu’il nous donne à voir. L’empire du silence qu’affecte tant Hopper a commencé son règne dans ces lignes de noir et de blanc.

Les années 1920 sonnent comme un déclic pour Hopper. Il atteint là sa maturité. Renouant avec la peinture, il va appliquer à la représentation de l’Amérique les leçons qu’il a tirées de l’Europe.

Alors que la peinture américaine de l’époque oscille entre tentation régionaliste et glorification épique, Hopper, inclassable, développe un style éminemment personnel, auquel il restera toujours fidèle, peignant du même pinceau quarante ans durant, jusqu’à sa mort dans les années soixante, la centaine de toiles qui font aujourd’hui sa célébrité. Il n’avait pas vendu un tableau entre 1913 et 1924. Des années plus tard, la reconnaissance venue, il sera récupéré par la critique, qui fera de lui l’un des pères de la peinture américaine et encensera ses tableaux, considérés comme les incarnations mêmes de l’American Scene. Hopper s’en est toujours défendu, prônant avant tout son indépendance, indifférent à tout nationalisme artistique, et continuant inlassablement à objectiviser sur ses toiles le sentiment aigu de solitude qui l’habitait.

L’Amérique qu’il dépeint n’est ni l’envers du décor du rêve américain, tel qu’on l’assène trop souvent encore aujourd’hui, ni, a contrario, cette Amérique conquérante, active et optimiste du New Deal et de l’après-guerre. Pas d’ouvriers ou de laissés-pour-compte de la société dans ses tableaux, pas de friches industrielles, nulle évocation de la Grande Dépression des années trente ou des bas-fonds newyorkais. Pas de premières à Broadway, de buildings de Manhattan, de foules affairées. Quelle Amérique peint donc Hopper ?

Ce sont des architectures silencieuses, des villes figées dans la solitude d’un dimanche matin ensoleillé, ce sont les blanches maisons aux palissades de bois horizontales et aux toits bien hauts de la campagne et des bords de mer de la Nouvelle-Angleterre. Une jeune fille attend là, au bas des marches d’un bel immeuble, un hypothétique compagnon qui l’emmènerait à quelque fête pour égayer sa journée. Des stations essence, perdues le long d’une route rectiligne, désespèrent qu’une voiture vienne se refournir. Des drugstores, des chambres d’hôtel anonymes et inaccueillantes, où l’on ne fait que passer la nuit. Ce sont, certes, ce que l’on appelle des Americana, mais ici ces images dépassent la dimension iconique du cliché et incarnent par excès la société américaine, lui imposant un visage hoppérien.

Les personnages, dont on ne peut dire qu’ils « peuplent » ces décors mais plutôt qu’ils s’y fondent, presque happés par eux, sont les représentants anonymes de cette middle class américaine ; ni pauvres, ni riches, neutres, comme le sont les tableaux de Hopper.

Qu’est-ce que Hopper nous dit ?

Comme ses gravures, ses toiles semblent dépourvues de toute narration, affectivité ou empathie avec le sujet : son art tient d’une esthétique de la neutralité.

Il maintient toujours une distance avec son sujet, ce qui confère à sa peinture l’étoffe inquiétante de l’objectivité. Sous ses contrastes parfaitement maitrisés, sa construction rigoureuse de l’espace, sa science de la lumière, crue, sans pitié, Hopper ne juge pas, il constate. Mais sous cette apparente banalité se joue une tragédie d’autant plus prégnante qu’elle est muette.

Il est le peintre de la solitude, de l’aliénation du monde moderne.

Dans ses tableaux, les personnages semblent sinon égarés du moins indifférents, blasés, dans une société d’opulence pourtant sensée satisfaire tous leurs besoins. Bars, stations essence, drugstores, hôtels, les hommes et les femmes sont là, au centre du tableau, mais ils n’ont rien à dire. Ils ne sont ni écrasés par le décor pas plus qu’ils ne le dominent, et c’est là leur drame. Ils sont muets, ce sont des êtres sans substance autre que l’aliénation qu’ils figurent. Souvent Hopper atténue les détails des visages de ses personnages, qui, bien que seuls (il n’y a jamais de foule dans ses toiles), n’ont pas d’individualité. La société est partout, mais l’individu n’est nulle part. Pour reprendre l’analyse si juste d’André Fermigier il y a trente ans, les personnages des toiles de Hopper sont des acteurs qui ont oublié leur texte, et pour cause, ils n’en n’ont jamais eu.

Hopper ne retient dans ses compositions que le strict nécessaire, les particules élémentaires.

Il n’y a rien de superflu, c’est une économie magnifique qui n’est pas une facilité, et qui ne rapproche en aucun cas ses toiles de l’illustration ou de la vignette de bande dessinée, comme ceux qui n’aiment pas sa peinture le lui ont reproché. La puissance d’évocation de Hopper tient de ce dépouillement, qui découle d’une technique sûre et d’un art souverain. Ses coloris sont impeccables, il maîtrise parfaitement les contrastes de couleur forts pour construire nettement l’espace, et la science de la lumière, toujours impitoyable, tombant sur ses personnages comme s’ils étaient éclairés par des projecteurs placés hors du champ du tableau, n’a pas de secrets pour lui. On ne reviendra pas, enfin, sur son art de la composition, du cadrage quasi cinématographique, qui, d’un coup, dramatise une scène qui, autrement, eût semblé banale.

Quand bien même une aura métaphysique et un mystère tranquille se dégagent de ses compositions, il n’y a jamais chez Hopper l’onirisme des surréalistes. On aurait bien du mal à trouver une quelconque entorse au réel dans ses toiles, et pourtant ce n’est pas le réalisme, au contraire, qui frappe chez l’artiste. Le calme, la neutralité apparente de ses toiles dénote une tension constante, d’autant plus prégnante qu’elle n’a pas besoin d’être soulignée en termes violents, abrupts, directs. Il ne se passe rien, et partout on sent le dramatique.

De ces scènes de la vie quotidienne, de ces visions particulières, naît un discours universel, qui ne porte pas uniquement sur l’Amérique mais sur l’aliénation, la solitude, le retranchement de l’individu auxquels la modernité conduit nécessairement. Angoissantes, les toiles de Hopper le sont, par cette « éloquence négative » pour reprendre une fois encore un mot de Fermigier, qui fait sentir partout le poids de la société, alors que ce ne sont jamais que des scènes où pas un son ne s’entend, où pas une parole ne se dit ou s’échange, où rien n’advient. Du dramatique sans drame.

en lisant l’article de Tancrède Herzog, c’est comme j’étais déjà en train de voir l’éxpo de Hopper avec un guide savant, amoureux de l’art et soucieux de partager sa passion avec le public. Non seulement ça donne vraiment envie de courir au Grand Palais pour des bonnes raisons plutôt que pour en discuter dans des diners en ville, mais ça donne les references et liens structurants pour comprendre la démarche de l’artiste et apprecier davantage son oeuvre. Merci