Nous avons vu la semaine dernière ce que Debord devait à la philosophie de l’Histoire et à l’analyse marxienne du capitalisme, même si, dans le mouvement dont il se réclame, Debord entendait les dépasser dialectiquement l’un et l’autre. Ce mouvement n’est pas rien, il est même le moteur autour duquel s’articule sa vie et sa pensée. Il explique, peut-être mieux encore que Marx et Hegel, le caractère offensif voire guerrier de sa démarche. Ce mouvement aux multiples facettes, cette chose dont notre post-modernité résignée imagine à peine qu’elle fut possible, ce sujet désormais réservé aux historiens de l’art, avait pour nom avant-garde. Avant-garde au sens militaire du terme. Avant-garde au sens de conscience de soi. Avant-garde au sens de “tenir le pas gagné”. Avant-garde au sens d’être à l’avant-scène de sa propre vie. Avant-garde au sens de changer la vie.

En vérité, Changer la vie, qui était l’un des maîtres mots du surréalisme, fut repris et radicalisé par les situationnistes. Changer la vie, pensaient-ils, exigeait à la fois une critique radicale de la vie quotidienne et une révolution sociale à la hauteur de leurs revendications. Ce qui explique pourquoi, au sein du groupe situationniste, la politique passa au premier plan. Pourquoi l’art en tant que finalité bourgeoise devint un obstacle, et comment, en fin de compte, l’art de la négation glissa vers la négation de l’art, inexorablement. Désormais il n’appartenait plus ni à l’art ni à la poésie mais à la révolution sociale d’unifier le monde et d’en finir avec la caducité du possible. Dandysme ? Enfantillage ? Rien n’est moins sûr. A supposer même que ce ne fut là qu’un jeu, il n’est pas interdit d’imaginer qu’il ait été pris très au sérieux par nos situationnistes et Debord en premier.

Changer la vie, qui dans leur esprit ne signifiait rien d’autre que renverser le monde existant, posait de fait l’insatisfaction comme seul horizon. “Ceux, écrit Debord en 58, qui veulent dépasser, dans tous ses aspects, l’ancien ordre établi ne peuvent s’attacher au désordre du présent, même dans la sphère de la culture.” Pour ce faire, on appliquera les théories marxiennes aux sphères de la culture : “Il n’y a pas de liberté dans l’emploi du temps sans la possession des instruments modernes de construction de la vie quotidienne”. Quel travail ! A se demander s’ils croyaient eux-mêmes en leur propre utopie. Ou si, au contraire, à s’imposer des objectifs aussi énormes, ils ne cherchaient tout simplement pas de quoi nourrir leur ressentiment. Un peu comme si leur nihilisme devait être à l’image de la décomposition générale (ou supposée telle) de la société qu’ils s’emploient à dénoncer. L’insatisfaction pour seul horizon. La totalité ou rien. La liberté ou la mort. Mais de quelle liberté parle-t-on ? Assurément pas la liberté de fait à jamais insatisfaisante qui de toute façon n’est pas celle dont ils avaient rêvé.

Leur appétit de vivre est énorme. Leur faim rarement rassasiée. A peine l’aventure vient-elle de commencer que déjà elle s’achève. Beaux enfants, dira Debord déjà en 1961, l’aventure est morte. Cette jeunesse avait la ride au front. Et la conscience mélancolique de l’écoulement du temps chevillée au corps. C’est une chose horrible, écrivait Pascal, de sentir s’écouler tout ce qu’on possède. Les avant-gardes elles-mêmes ne sont pas faites pour durer. Même si le mouvement de réflexions qu’elles engrangent est, lui, infini. On cherche à tout cela une certaine cohérence. Mais la cohérence du point de vue ne garantit en rien l’objectivité de l’analyse, on le sait bien. Derrière l’édifice conceptuel, demeure ce qu’on ne dit pas. Par pudeur, ou par orgueil ou par crainte de tendre à l’ennemi une arme qui risquerait de se retourner contre soi.

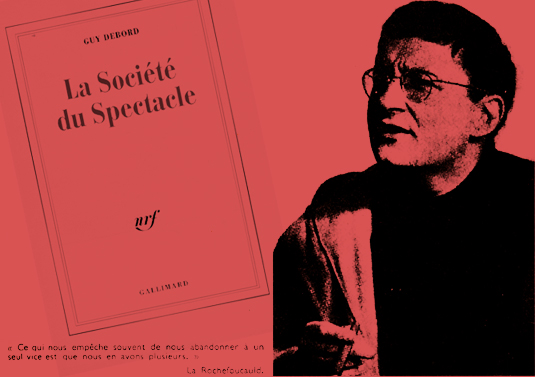

Contempteur de la Société du Spectacle, Debord n’en demeure pas moins un pur produit de son époque. Sa vie, son oeuvre inaugurent pour ainsi dire l’ère de la suspicion généralisée dans laquelle nos démocraties sont entrées. Est-il bien sûr que nous soyons libres ? Est-il bien sûr que nos libertés ne soient pas une farce, une forme d’asservissement ? Nos démocraties en sont-elles réellement ? N’est-il pas évident que le capitalisme à ce stade avancé appauvrisse quoi qu’il fasse ? Ses succès ne sont-ils pas eux-mêmes en eux-mêmes illusoires ? N’est-il pas démontrable que le qualitatif est incompatible avec l’économie de marché ? Ce qui est merveilleux avec le concept de Spectacle intégré, c’est qu’il est un peu tout et partout, le libéralisme économique, la domination marchande, l’Etat, la Bourse, le secret, le vrai, le faux, l’illusion, la séparation, la technique, la fusion économico-étatique, bref un vilain mélange de totalitarisme et de pâte d’amande industrielle. Vous n’avez plus de chef connu, et pas non plus d’idéologie claire, le Spectacle a de fait colonisé le réel intégralement et par là même déterminé la quasi totalité des comportements. Nous ne sommes pas loin de la vision heideggerienne d’après guerre. Voici en effet ce qu’écrit le philosophe du Dasein en 1950 à son ami Jaspers : “[…] ce qui est en cause avec le mal [entendu le nazisme et le stalinisme] n’est pas à son terme. Il entre seulement dans sa phase proprement mondiale”. Outre le fait que c’est là pour notre philosophe allemand une manière pour le moins spécieuse et expéditive de se dédouaner de son engagement – fut-il bref – dans le national-socialisme, le propos entre immédiatement en résonance avec la théorie du Spectacle telle que redéfinie dans les Commentaires publié en 1988.

Mais on ne répétera jamais assez que la désignation d’un ennemi absolu en politique revient à mettre la politique elle-même en abîme. Mais sans doute est-ce là un des buts recherchés. Debord voulut nuire à cette société et on voit avec quel succès ! Il y a du dandysme à vouloir s’engager dans une guerre que l’on sait perdue d’avance. Il y a du dandysme et de la mégalomanie à écrire quelque temps avant son suicide : J’ai mérité la haine universelle de la société de mon temps. Ce qui rend cet artiste ou profondément sympathique ou totalement détestable.