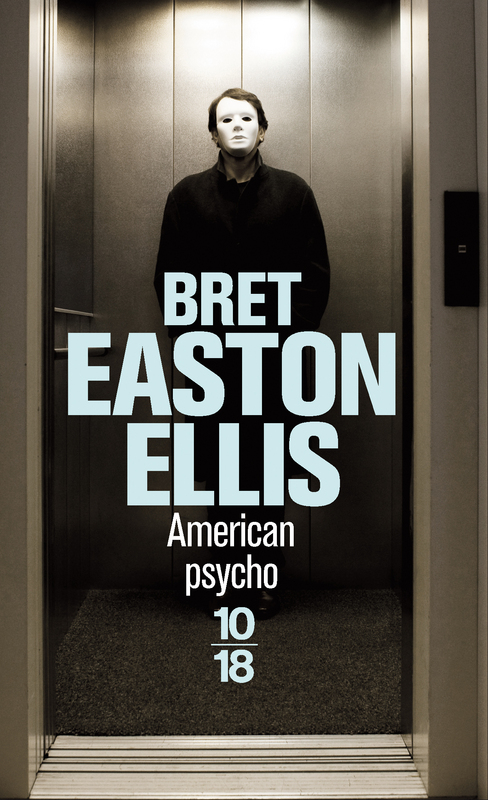

La phrase la plus géniale, la plus littéraire, la plus atroce, la phrase la plus inoubliable de toute la bibliothèque du XXème siècle, cette phrase-là nous parle de gingembre. Elle nous parle de gingembre, mais encore de notre époque, de gingembre et de la vie, de gingembre et de vous et moi, de gingembre et de Madame Bovary. Elle nous parle de gingembre, c’est indubitable, mais à travers elle, Bret Easton Ellis, son auteur, renoue avec le meilleur, avec Flaubert, avec l’ironie de Yonville, avec cette ironie qui est tout, mais alors tout, tout sauf amusante.

Est-ce que tu as vu cette nouvelle boîte sur Greenwich ? Je connais un petit salvadorien qui fait une daurade du tonnerre, McDermott. Et le portefeuille Pierce ? Armani a des bons prix sur les boutons de manchette. Phil Collins a vraiment grossi. Est-ce que Jack n’est pas gay ? Il est avec Tiffany, au Club 57. Dès les premières pages d’American Psycho, vous lecteur tombez instantanément dans l’ambiance du New-York des Roaring 80’s, où les traders mangent des sushis, musclent leurs abdominaux, et font leurs courses chez Paul Smith. Voilà le premier charme, superficiel, du livre de Bret Easton Ellis. Exotisme de Wall Street et des années Reagan, activé dès la scène d’ouverture : en quelques phrases, Timothy Price, golden boy d’un âge en toc s’agite devant nos yeux, en ce théâtre baroque, quelque part entre la Onzième Rue et la Première Avenue. Timothy Price n’est pas du tout le héros du roman, et pourtant on commence par le suivre, le suivre longuement. Notons ce détail, troublant mimétisme avec Madame Bovary, où Charles qui – ce n’est pas un scoop, et chaque lecteur s’en doute – n’est a priori pas le personnage central du livre, Charles dont on se fiche à première vue énormément, eh bien Charles nous encombre l’horizon d’attente pendant une bonne centaine de pages. Simple ruse narrative ? Parions que non. C’est que pour ces deux monuments d’ironie que sont Madame Bovary et American Psycho, il faut dès le départ installer cette béance, ce pas de côté, cette latérale désinvolture qui va non seulement briser le discours, briser l’époque, briser les personnages, mais encore assassiner le roman, assassiner l’Auteur, assassiner le Lecteur.

Entendons-nous sur ce que l’on appelle ironie. On définit généralement cette attitude morale, ce caractère, comme une feinte naïveté. Je suis dans un dîner, et je m’étonne, sourire en coin, l’œil rieur, la litote prête à emploi. Un sorte d’innocent second degré, qui, narquois, souligne en contrepoint la réalité. C’est Voltaire en son Candide. Je raconte, et pourtant je produis un méta-discours, où je me distancie de ce que j’ énonce, méta-discours qui transparaît dans le choix d’un adverbe, dans le ton outré ou bien puéril. J’énonce, et pourtant, je ne suis pas dupe : je pousse mon discours en avant, à coups de trique, mais je reste en arrière, à faire le montreur d’ours. Regardez, écoutez, contemplez cette bête, ce monstre, le discours rapporté. L’ironie c’est cela : mettre en scène un discours. Pour le forcer à se contempler, et s’amender : voilà Socrate. Pour lui faire produire une vérité fictive : voilà Kundera. Chez Flaubert, il n’y a plus aucune illusion sur la valeur référente du discours. Le discours est simplement en trop, insupportable de prétention, de bêtise. Le lyrisme masque la sensation. Alors, présent partout mais visible nulle part, Flaubert le pousse sur les planches, et lui fait exécuter son locutoire exercice de claquettes. Le lyrisme, le romantisme, toute cette outrance, Ô temps suspends ton Vol !, tout ce bla-bla hugolien, laissés seuls sur scène, en viennent à s’autodétruire, les boulons roulent, les joints cassent, et le grand néant qu’ils recouvraient apparaît enfin. Yonville et ses bœufs, derrière l’imagination d’Emma. La vacuité Second Empire, après l’exaltation des Tuileries. L’autodestruction d’un discours, celui de l’époque, par son solipsisme forcé, c’est ce qui fait la cruauté des grands romans de Flaubert. Implacable impresario du Romantisme, il nous l’exhibe, et l’accompagne, par de simples préparatifs discursifs, vers sa propre chute. Durant quelques années, vers la fin de sa vie, on invitait ainsi, sur les plateaux de télévision, Serge Gainsbourg, généralement ivre, à venir se ridiculiser. Ah ! Ces longues minutes, véritablement gênantes, où l’on assistait au suicide de la logique, au hara-kiri du discours, explosant sous sa propre incohérence ! Vous voyez le sourire de Michel Drucker, mi-hilare, mi-satisfait ? C’est celui de Yonville, celui de l’Ironie, celui de Flaubert.

Voilà la première tâche de Bret Easton Ellis : mettre en scène un discours, le discours Donald Trump, puis contempler l’écroulement de ce discours, le discours yuppie, celui des traders et des actrices, de Tom Cruise et de Paul Smith, as-tu lu dans GQ cet article sur les mocassins crème ?, non c’était dans Vanity Fair, sers-moi une Absolute on the rocks, qui vient voir les Mets avec moi, John ?, non je suis dans les Hamptons. Tout comme l’autre, son aîné, l’Auteur fait boire son convive et l’écoute parler, parler infiniment, parler pour ne rien dire. L’écoute parler jusqu’à ce qu’il implose. Sacrifice du lamartinisme en Way-Farer, holocauste du lyrisme Armani : Bouvard, Pécuchet and Lehmann Brothers. Il faut lire ces dialogues, dans American Psycho, où il n’y a plus ni personnage ni logique, mais seulement des mots, des bouts de discours, une absurde collection d’énoncés. De la conversation, du bruit, du bruit et des pages et des pages où les traders se disputent sans fin quant au choix du restaurant où aller dîner, ergotent sur : comment ajuster un veston à un costume, dissèquent les subtilités de l’assortiment des chaussettes à la couleur des yeux. C’est ce que Flaubert appelait la bêtise : du discours mécaniquement appliqué sur du réel. Un divorce profond entre ce que je dis et ce dont je parle. Une déchirure, entre le monde du Discours, et la vraie vie, humaine, sensée et sensorielle. D’où chez Flaubert la haine du cliché, des idées reçues, de la bêtise. Bêtise profonde et comparable dans American Psycho à celle des call-girls écervelées, des mondains parlant d’art comme de Donald Trump. Bêtise crasse que cette déchirure entre le discours yuppie et un certain état du monde. Bêtise qui tourne ou bien à l’absurde (et nous voilà dans un jouissif tourniquet d’insignifiance) ou bien au cynisme pur. Vous prenez l’American Express ? demande ainsi Price à un clochard qui fait la manche, à l’orée du roman. Indécence rigolarde d’un mot sur un fait qui lui résiste, fusion aussi possible que celle de l’huile sur de l’eau. Mal-à-propos et divorce sémantique. Machine à coudre et parapluie. Le clochard comme rappel à la référence, au réel, comme, chez Flaubert ces bœufs si lourds en contrepoint d’une scène d’amour, ces bœufs des comices agricoles niant une tirade romantique, ces bœufs de Yonville, ces bœufs-saboteurs du discours.

Venons-en au gingembre.

Ouverture du roman. Vous êtes sur les talons de Price, qui en taxi, accompagné de Bateman, s’en va chez Evelyn. Sont conviés quelques spécimens de cette faune new-yorkaise, sortie de Goldman Sachs, des bistrots arty de Greenwich et des facs de la côte Est. Aussitôt : conversation. Et ce qui est prodigieux, dans ce dialogue, c’est l’ironie, le côté dresseur d’otaries, metteur en scène d’un discours qui s’autodétruit. Il faudrait faire une thèse de la manière dont Ellis introduit chaque réplique, en distillant quelques détails (l’expression du visage, le ton, l’action simultanée) qui mécaniquement, sapent la base de réel que les paroles visent, et manquent. Price s’exclame et la souffrance se lit sur son visage (le trader évoque la dyslexie sexuellement transmissible). C’est une horreur, déclare Evelyn, d’une voix oppressée (à propos de son sashimi de sérioles du Cap). Mais le risque pour Ellis, à vouloir exposer, comme sous vitrine, des morceaux de discours, ce discours boursouflé de marques et de patronymes, de luxe et de mondanités, le risque c’est que l’on finisse par confondre le bourreau et la victime, l’ironique et le ridicule, Michel Drucker et Serge Gainsbourg. A nous servir des rasades de Financial Times et de MTV, de restaurants thailando-italiens, kappakami et Roederer, on pourrait croire que Bret Easton Ellis est lui-même un servile mondain, un futile sans recul, un écervelé naturel. C’est là le rôle central, majeur, proéminent de la proposition du gingembre dans l’économie générale d’American Pyscho. Je veux dire : les didascalies étaient déjà des énormes clignements d’œil. Des coups de coude sous la table : eh, les gars, écoutez celui qui parle, on va rigoler. Mais nulle part ailleurs dans le roman, nulle part ailleurs que dans cette phrase, à propos des préparatifs d’Evelyn : «Si, c’est très ennuyeux (que la sauce soja ne soit pas exactement à température ambiante) Ecoute Patrick tu veux bien être un ange et aller chercher les Kirin dans le réfrigérateur ? Puis apparemment accablée par le gingembre, elle le jette en vrac sur le plateau », non, nulle part ailleurs n’éclate avec autant de superbe la manifeste ironie d’Ellis. Apparemment accablée par le gingembre : l’adverbe c’est ce sourire en coin, le gingembre, cette moue de distance flegmatique, ce petit geste qui, au cours d’une conversation, signifie, incarne la distance, l’ironie. Dans ce déluge, ces torrents de crétineries, l’adverbe et le gingembre sont le roc que la main attrape, quand la marée se retire. Ils permettent d’éviter la noyade, et, la tête hors de l’eau, de contempler l’océan de bêtise. « Comme elle était très lourde, ils la portaient alternativement » : vous vous souvenez peut-être de la phrase de Flaubert, en tous points comparable, dans Herodias, et dont Proust disait qu’elle faisait boiter le style du maître, lui permettant, lui aussi, de surnager dans cet Atlantique du discours romantique. Eh bien le gingembre, c’est ce radeau de l’Ironie, cette petite tape sur l’épaule que Michel Drucker adresse à Gainsbourg, mon sourire gourmand quand je m’en vais vous raconter ma mésaventure de vacances. Le gingembre d’Ellis, c’est cette introduction magistrale sur le spectacle de la décomposition d’un monde, d’un discours : les nôtres.

Flaubert, Ellis même génie et même combat : l’emphase, la complaisance discursive, la boursouflure. Les gens qui ne s’entendent plus parler, et ferment les yeux. Les lyriques et les idiots. Les clichés et les cyniques. Comprenons-nous : le problème n’est pas qu’il y ait des signes, des mots, des billets. La vie humaine est signifiée, discursive, fiduciaire. Le problème, c’est qu’il y en ait trop. Il n’y a pas assez d’encaisse en banques, au regard des devises en circulation. C’est une bulle spéculative du langage, son grossissement hors-de-propos. Ne nous perdons pas dans de la philosophie du langage pour classe terminale. Saussure disait : pour qu’un mot ait de la valeur, il lui faut une incarnation monétaire, un signifiant, ainsi qu’un contenu correspondant, le signifié, les deux s’accordant aussi spontanément qu’un billet d’hypothèque donne des droits sur la belle maison mise en gage. Le problème d’American Psycho, notre problème à nous, c’est que les billets circulant ne renvoient plus à grand chose, que les mots ne dénotent rien de concret, que nous nous gargarisons d’un discours sans valeurs, que ce discours nous tue, à petit feu, que ce discours-là, nous allons en mourir.

Cette crise du langage est une crise boursière. C’est le Jeudi Noir de nos belles phrases qui éclate, éclate à chaque page, éclate à chaque dialogue. Ces traders, ces Bateman, ces McDermott, ils nous font le coup des tulipes, des subprimes, mais avec des mots, du discours, du langage.

Les faux-monnayeurs, ce sont eux.

Vérifions immédiatement ce théorème.

Un très bon exemple, dans le roman est donné par les repas. Je ne souhaite à personne de manger ce que mangent les héros du roman : sushi de sériole du Cap, pizza à la daurade, saucisse de Saint-Jacques, soupe de beurre de cacahuètes au canard fumé, coquilles Saint-Jacques dans des burritos, ragoût de baudroie au violettes, hachis d’espadon à la moutarde de kiwi, dauphin à la hawaïenne. Ce menu, on le sent, est absurde : c’est-à-dire que ces mots ne dénotent rien. Visualisez un ragoût de baudroie aux violettes, juste pour essayer. Le ragoût de baudroie aux violettes n’existe pas. Le ragoût de baudroie aux violettes est une hypothèque, un titre sans valeur, circulant au sein du langage, actif pourri du discours de notre époque. On ne parle pas des repas, on récite les notices gastronomiques du Zagat. D’où une béance, un vide, un gouffre quand, soudain, surgit un mot bien propre, un signe impeccable, avec un signifié et un signifiant, une valeur bien établie sur l’étalon-or de nos pensées : « Le gâteau au fromage fais-je (c’est Bateman qui parle), déconcerté par ce menu singulièrement ordinaire ? Quel parfum ? Il était servi chaud ? Avec de la ricotta ? Il y avait des fleurs dedans, ou du cilantro ? − Il était….normal. Patrick, tu transpires, ajoute-t-il. »

Nous disions : les repas, mais tout, dans American Psycho, participe de cette tragédie de la non-référence. Le sexe n’apporte aucune jouissance, puisque chaque scène d’ébat finit mécaniquement en outrance, en démesure fictive, celle des films porno. Et quand, soudain, surgit l’Amour, le vrai, le tendre : désarroi, comme lorsque Bateman se surprend à apprécier Bethany. Aussitôt, elle refuse, s’échappe, et retombe dans la Fiction, le discours boursouflé, puisque elle quitte Bateman non pour un être réel, de chair et d’os, mais précisément le chef du Dorsia, ce restaurant où l’on croise Julian Schnabel et Tom Cruise, où l’on discute sans aucun doute Armani et club de gym, Valium et Harry’s Bar, vodka et tennis, autour du ragoût de baudroie aux violettes.

La gastronomie ? Absurde. Le sexe ? Outré, faux. L’amour ? Impossible. L’art, la musique ? Bateman rencontre Bono, au concert de U2. Mais déjà, pris dans le remous de ses amis en Ralph Lauren, l’émotion s’efface. Tragédie toute bovaryenne de la froideur universelle. Partout la même soûlerie de signes creux, de discours d’époque, d’absurde contemporain. Partout la même absence de sensations.

Derrière le titre, rien dans la caisse. La spéculation, décidément, a fait rage. La planche à billets s’est emballée.

Dès lors, quand la distorsion devient trop éclatante, quand le monde sonne si faux, si dénué de toute valeur, il faut partir. A Noël, ce moment d’authenticité obligatoire, cette fête si univoque, où la relation signifié/signifiant paraît s’imposer d’elle-même (pour montrer la communion, simplicité, chaleur et dinde au four sont de mises), la vue du Réveillon de son amie Courtney, avec faux lutins, cachemire Hugo Boss, sushi de daurade, tout cela, le sushi, la vie, New York, tout cela devient intolérable. Bateman s’échappe et se défonce à la coke. Bovarysme mélancolique, et véritablement, désarmant.

Parfois, cependant, la sensation se reconnecte avec le Mot, mais de manière inopinée, désagréable (comme, tout à l’heure, avec le gâteau au fromage). Et alors, dès que surgit la valeur, l’acuité référente : c’est Bateman qui part, qui s’échappe. Un clochard dans la rue, vision intolérable de la réalité ? On le supprime. Ce clochard qui sent, sent l’authentique misère, Bateman le massacre avec un couteau à scie, enfonce une lame dans son œil droit, avec une hargne, une application absentes de ses autres meurtres, parce que ce crime-là n’est pas une jouissance, mais un devoir. Le devoir d’effacer ce qui gêne, ce qui saute aux yeux, de manière insupportable. Car ce monde-là, le nôtre, est voué au mensonge et à l’outrance. Et quand on veut ramener à la raison, ramener le nombre de mots aux valeurs en caisse, eh bien c’est l’échec. La désinflation compétitive ne prend pas. Un des motifs les plus comiques d’American Psycho se trouve dans l’enquête sur la disparition de Paul Owen, golden boy qui écume les boîtes de nuit et le rayon chaussettes d’Ermenegildo Zegna. Un détective, Donald Kimball est chargé de l’enquête ; c’est Bateman le coupable. Or, il apparait très rapidement que personne n’a vu Paul Owen, car personne ne sait ce que le mot « Paul Owen » recouvre comme valeur ; dans American Psycho les personnages sont des tissus de marques, d’habits, d’objets, jamais des hommes, des sujets, et vous pouvez vous appelez Conrad Connoly, David Preston, Reeds Robinson, Patrick Bateman ou Paul Owen, personne ne vous connaît, personne ne saurait vous décrire, et tout le monde, dans le roman, s’entre-confond, s’entre-échange. Et immanquablement, on souhaite bien du courage au Détective Donald Kimball pour retrouver ce signe-là, cet actif dans le portefeuille de titres ; du reste, la confusion est si générale, la spéculation si active, que Carnes, ou Morrisson, ou Habelstram ou Carruthers, ou n’importe lequel de ces fantômes sans vie qui traversent American Psycho, un de ces ectoplasmes dépréciés que chacun s’emploie à prendre pour un autre, un de ceux-là finira par soutenir qu’il vient de dîner avec Owen à Londres, oui, il dira cela à Bateman, Bateman qui précisément a découpé Owen à la hache trois mois plus tôt, dans son appartement. Le détective Donald Kimball, qui voudrait jouer les agences de notation, les commissions de régulation du marché, ce détective Gardien du Signe, il se perd, il se perd mais c’était forcé, il se perd dans ce dédale de discours, de discours sans valeur, démonétisé, absurde. Saussure and Poors a échoué.

C’est bien là la couleur de ce livre terrible qu’est American Pyscho : la mélancolie, le désespoir puis la folie, face à un discours et un monde qui ne se recouvrent plus. Bateman se fait passer pour un autre, au restaurant, avec Jean. Qu’importe ? Il y a un manque de crédibilité de la parole, qui s’énonce dans le vide, devient absurde, et face auquel Bateman, et nous lecteurs, nous nous perdons, avec tristesse, avec une tristesse toute flaubertienne. Car Bateman – et c’est le plus effrayant – avoue à maintes reprises sa nature de serial killer. Il le clame, l’énonce, le crie. Mais l’efficace du discours a disparu. On ne croit plus à rien. Crise de liquidités. Défiance interbancaire. Après une bouffée de bêtise, une conversation particulièrement crétine sur Jagger et les visons, Lagerfeld et les hermines, il vient à Bateman un accès de rage : Je vais vous faire du mal, déclare-t-il à une certaine Daisy. Elle comprend, vivant dans l’univers des paroles en l’air et des clichés aux lèvres : Ma douce, je suis un dur dans les affaires de cœur. Il fallait entendre : Je vais vous massacrer au pistolet électrique et à l’acide sulfurique. Bateman se voit dire la vérité, il voit ses paroles se perdre. Comme un propriétaire constatant avec une infinie tristesse que sa maison ne vaut plus rien, se faisant saisir et vendre au rabais, Bateman contemple sa vie se perdre dans le fictif, de bout en bout. Tragique de la fiduciarité générale et faussée. Drame de la monétisation et de son corolaire : la dépréciation. Comme un Don Quichotte inversé, qui serait le seul réaliste dans un monde d’illusions, comme un Don Quichotte vivant en Hollande, voyant des moulins partout, des moulins réels, et qui, pourtant, affronterait la fiction générale, le langage creux, le langage absurde.

Alors, pour retrouver des couleurs dans ce monde exsangue, notre héros veut faire éclater la bulle. Je ne suis rien qu’un zéro, éternellement répété à l’infini : Madame Bovary, c’est lui. Emma Bateman. Et comme elle, à la recherche de la sensation, du plaisir, et qui en viendra au cas limite, au cas extrême, à la jouissance ultime, c’est-à-dire la Mort, il en vient à tuer. Ce ne sont pas des meurtres gratuits, ces ignobles éventrements, ces tortures, ces sadismes. Ce sont des actes de désespoir, pour retrouver, sous l’amas du langage démonétisé, une authenticité, qui, chaque fois, est un manque. Lisez les descriptions des éviscérations : elles adviennent toujours après une rasade d’insignifiance, de MTV, de Whitney Houston. Il lui faut tâter, voir de la chair, la monstrueuse carnation du monde, goûter, manger, dévorer, pour retrouver, sous le lyrisme GQ, sous les Homais de Wall Street, un peu de vie, un peu d’émotion. Mais là encore, perdu dans sa propre folie, mithridatisé à la fiction, voyant des films porno dans des ébats, des films d’horreur dans ses actes, Bateman échoue, et se fait dévorer, avaler par le monde creux, par la vacuité totale d’un discours, par la non-référence, par ce langage exsangue.

Dans Madame Bovary, au moins, une fois autodétruits les lamartinismes, les Rolla, les produits de l’intelligence borgnesse des imbéciles, une fois mis à mort le lyrisme, Flaubert faisait la preuve, par l’exactitude d’une langue renouvelée, parfaite et juste, que l’on pouvait vivre de signes, vivre de mots, sans être artificiel. Gare ! A rechercher une authenticité, un idéal originel de la Présence, on ne gagne pas grand-chose, sauf à mettre des majuscules sur chaque mot, et construire des Habitations à Lyrisme Modéré (HLM). Lire Hölderlin n’a jamais aidé personne à vivre. Emma meurt, faute d’avoir retrouvé elle-même cette exactitude du signifiant et du signifié. Elle ne meurt pas de n’avoir pas découvert la Présence. Ne nous attachons pas aux choses vraies, mais aux mots justes. Nul besoin de revenir au troc, l’échange de concret : il faut simplement dévaluer, pour assainir la monnaie. Pas de pétainisme langagier : mais le Franc Poincaré de la parole. Ce qu’on appelle poésie, ou littérature.

Or, et c’est la supériorité – ou la défaite – d’Ellis sur Flaubert, l’auteur d’American Psycho n’est pas dupe de sa propre capacité à rédimer le langage. C’est peut-être un manque d’ambition, ou plus sûrement, une lucidité : American Psycho est un produit du système. On le reçoit comme Bateman reçoit un énoncé. Ce que démontre ce livre visionnaire, ce n’est pas seulement que le discours yuppie est creux, absurde, et sans référent signifié dont il tirerait sa valeur. American Psycho nous dit ceci : par la multiplicité des discours creux, (le discours yuppie, le discours Bateman en étant un exemple particulièrement bon) on en vient à douter de la valeur de tous les discours. Comme une branche scélérate d’un conglomérat bancaire jette le discrédit sur toute l’institution, le discours yuppie décrédibilise toutes les paroles, y compris, et c’est le plus tragique, le discours littéraire. Ce « apparemment accablée par le gingembre » n’a a priori, pas plus de valeur que le discours qu’il dénonce. La voix d’Ellis, on la reçoit comme la voix de Bateman. Par l’outrance de son récit, la violence, le sexe, rigoureusement improbables, on se dit : tiens, ce n’est qu’un roman, un roman vraiment divertissant. Même dans cette scène, justement célèbre, d’une seule phrase, où Bateman échappe d’une course poursuite, on ne se dit pas : mon dieu, il écrit juste. Parce que Ellis sape lui-même la crédibilité de son discours, en faisant cette faute littéraire, qui consiste à passer indifféremment du « Je » au « Il » (erreur semble-t-il facilement évitable). « Le temps que vous aurez fini de lire cette phrase, un Boeing aura atterri ou décollé quelque part dans le monde » écrit Ellis : ne me croyez pas, vous lisez un roman. Tout comme en multipliant les incohérences narratives, il finit par nous faire douter des actions de Bateman. Peut-être n’était ce qu’un rêve du héros. Peut-être rien de cela n’a eu lieu. Peut-être ce discours-là aussi, American Psycho, n’est-il que de la fiction sans valeur. Au moins Flaubert préservait, en contre-point de sa cible, un bloc, un étalon-or de la parole. Un bon du Trésor sûr et éclatant. Michel Drucker à côté de Gainsbourg. Les phrases sublimes après le déluge de romantisme creux. Là, même le méta-discours, le discours d’introduction, le discours qui dit « regardez », en clignant de l’œil, même ce discours-là, eh bien il s’efface, eh bien il disparaît.

Concluons. D’où vient ce pessimisme sur l’efficace de la forme littéraire ? Je ne voudrais rien extrapoler, je ne voudrais pas faire de l’interprétation sérielle. Mais enfin, on ne peut s’empêcher de penser que ce pessimisme, cette défiance sur la valeur de la parole, cette mélancolie d’Ellis, elle est née de la télévision. Vous avez bien lu. La télévision, comme matrice de non-valeur. La télévision comme Goldman Sachs du langage, alchimiste furieuse, créant à la chaîne, des produits sans référents, des paroles sans buts, des mots sans aucun sens. Relisons la première scène d’American Psycho, peut-être je le répète, la plus grande scène de la littérature au XXème siècle. Ce n’est pas seulement le discours yuppie, le discours GQ, qu’Ellis, par le « coup du gingembre », laisse s’autodétruire. Lisons : un morceau d’article du New York Post. Une tirade de Bateman, caricature de puritanisme reaganien, doublée de réflexions définitives sur la nécessité de réduire l’inflation et de moins taxer la valeur ajoutée. Les pensées de Price, s’enhardissant dans le plus pur style des manuels de coaching. Une description en forme de notice de walkman. La peinture du sashimi par Evelyn, genre article Zagat. Les discussions Vanity Fair. En fait, chaque personnage débite un bout de discours de l’époque. Plus exactement : on a l’impression de zapper d’une chaîne de télévision à une autre, à mesure qu’on écoute l’un puis l’autre. Personne ne se répond. Plus rien n’a de sens. Ce qu’on retrouve ici, dans cette scène, à l’état pur, c’est cette défaite de la pensée, ce relativisme anesthésiant que produit la télévision. Les dialogues sont des successions de soliloques, et l’on passe de l’un à l’autre, sans s’attarder, ce qui produit un entrechoquement absurde. Cacophonie démocratique du bouquet satellite. Ellis a inventé le zapp-logue : comment restituer ce balbutiement de discours mécaniques, parlant pour ne rien dire, ne se répondant pas, professant sur des sujets inconnus, mettant des équivalences par le fait même de leur présence conjointe, aux mêmes cases horaires. D’un coup de télécommande, je passe de Donald Trump à GQ, de Coutney à Price, de Bateman à McDemott, de la chaîne numéro un, à la chaîne numéro deux. Lisez les thèmes successifs du Patty Winters Show, l’émission préférée de Bateman : on navigue de « Ces OVNI qui tuent », à : « Les Tueurs d’Enfants », des « Survivants des Camps de Concentration » aux « Exercices d’Aerobic ». On passe de même au sein du livre, d’un moment de littérature – une tranche de vie de Bateman – à une laborieuse description de la discographie de Genesis. Ironie totale, ironie folle, flaubertisme intransigeant, qui se sape lui-même en tant que parole littéraire. Ellis laisse ainsi s’autodétruire le discours yuppie, mais parce que ce discours-là est comme l’actif pourri, la subprime par excellence, si manifestement faux, si évidemment creux, il engage aussi une vaste hécatombe de tous les discours ; au nom du meurtre du méta-discours, celui de la télévision un suicide de tous les discours, y compris le sien ; pour supprimer la matrice, la planche à faux billets : un gigantesque krach qui ne laisse personne indemne, et surtout pas lui. Ce n’est pas un hasard si Bret Easton Ellis se mettra en scène, imaginera sa propre déchéance, dans cette suite effroyable d’American Psycho, qui s’appelle Lunar Park, cette suite où on le retrouve, comme personnage, en tant qu’Auteur, perdu au milieu du réel et de la fiction, de la vraie fiction et de la fiction pourrie.

Aussi je peux à présent vous convaincre un peu mieux de ce qui était l’objet de mon propos. Je n’avais pas d’autre ambition que celle-ci : tenter d’expliquer pourquoi je tiens American Psycho pour le plus grand livre du XXème siècle. Peut-être vous récriez-vous déjà. Ce n’est pas, je l’assure, de la provocation. Quand je dis « plus grand livre du XXème siècle », c’est un génitif d’attachement, comme lorsqu’on dit de Géricault qu’il est le meilleur peintre de chevaux. Il appartient ainsi aux grands écrivains de nous faire faire un pas de côté, d’entendre le discours que d’autres répètent. Flaubert s’y est attelé autrefois, démontant avec minutie le ton du XIXème siècle, devenu insupportable, et pas seulement pour Emma Bovary. Ellis l’a fait, pour ce discours de tous les discours, celui du zapping, ce discours qui est devenu le nôtre. Ce n’est pas une nostalgie, car prétendre retrouver l’authenticité, est en soi, toujours douteux. Nous ne sommes que signes, mots, valeurs arbitraires. Il faut vouloir rédimer le langage, mettre une société face à son propre discours, seulement pour cette simple tâche : découvrir, dans la béance, le creux, qu’embrassent ces deux surfaces des billets et des lingots, découvrir là, oubliés, enterrés, les hypocrisies du temps, les indulgences coupables, les mauvais pauvres de l’époque. Non pas retrouver la terre, la nature, la Présence, mais pouvoir apercevoir la valeur, l’art, ou un clochard sur Wall Street. Apercevoir non pas les choses, mais leur prix. Non pas une ontologie : une morale. Il appartient à d’autres de créer, là, dans cet espace d’universalité, des beautés nouvelles. Mais pour soulever le rideau du discours, le jeter sur la scène faire son numéro de claquettes, à ce jeu de lucidité et d’humilité, c’est la race des Flaubert, des Ellis, des Houellebecq qu’il nous faut. Je n’avais pas d’autres visées que de leur rendre ici justice.