Ce pierrot lunaire fantasque et grinçant s’était trompé de siècle et tout autant de corps.

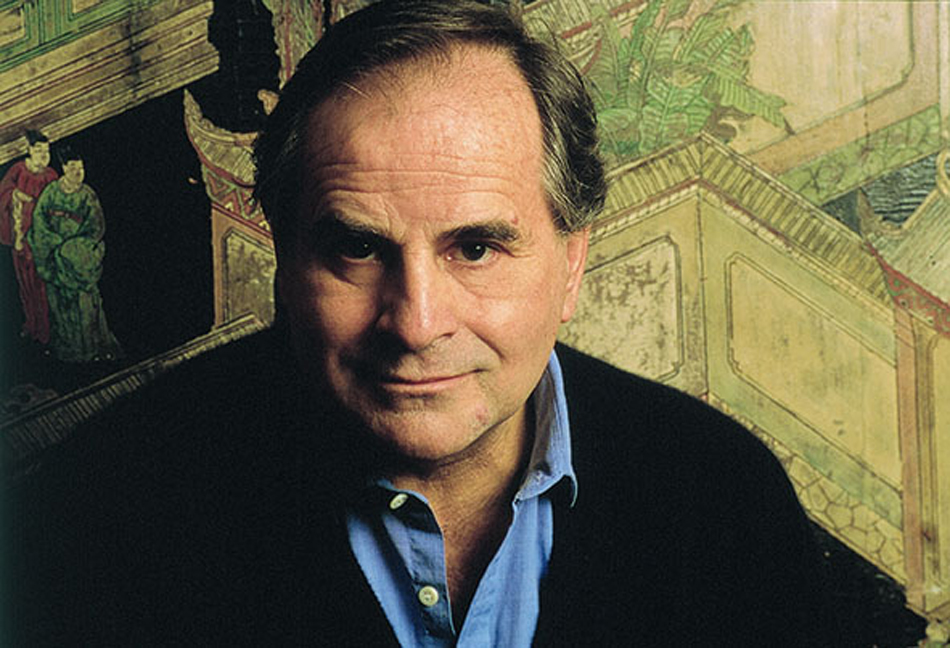

Pierre Combescot, écrivain par ressentiment contre sa naissance dans une famille et une époque qui n’étaient pas pour lui, et danseur par fascination pour une grâce sans pesanteur dont il était privé de nature mais non d’esprit, est mort il y a une semaine à l’âge de soixante-dix sept ans à Paris, rapatrié de sa maison du Cailar, en bordure de la Camargue, au terme d’une paralysie sans rémission due à une chute dans un escalier retors.

Il y a le Combescot écrivain, prix Médicis 1986 pour Les Funérailles de la sardine puis prix Goncourt 1991 pour Les Filles du Calvaire, que relisent les happy few. Et il y a son frère jumeau, le Combescot danseur, mondain et funambule, que j’ai côtoyé entre deux entrechats de parodie chez la belle Jacqueline de Guittaut, marquise d’Epoisses, dans ses soirées, cigare en main, rue de Savoie, où se pressaient au tournant des années 80 les danseurs de Béjart de passage à Paris, les gens de chez Nina Ricci et Dior, et quelques-uns des phares de l’époque, Edgar Morin aux fourneaux, Jacques Monod en coup de vent, François Furet en amoureux clandestin, d’autres encore que j’oublie, et Bernard-Henri Lévy en marche rapide vers son destin, que ces aînés célèbres regardaient avec un air de parrains attendris mêlé de jalousie sinon d’envie.

Son public déjà là, Combescot, «la Combès», arrivait, l’œil perçant d’un aigle, jugeait son monde, un sourire qui se voulait sardonique à la bouche, lâchait une ou deux perles plus ou moins méchantes, un potin, esquissait une caresse imprévue à l’un d’entre nous, se mettait soudain sur les pointes, faisait une arabesque, un jeté de côté avec port des bras ondulants, et, ballerine par dérision, s’évadait quelques secondes de son corps d’infortune dans un pastiche du Lac des Cygnes. Cela se voulait comique, bien sûr, mais ce Noureïev d’un instant me faisait penser à Gloria Swanson, dans Sunset Boulevard, quand la police, entourée d’une meute de photographes, vient arrêter pour meurtre la star déchue et que son valet, Eric Von Stroheim, crie «Moteur !», comme pour une première prise.

Ces Folies Combescot d’égocentrique et d’autres, plus encore, de mauvais garçon dans ses romans pleins de péchés mortels, cachaient mal un parfait romantique, passionné de ballets, fou de Gisèle, du Boléro de Ravel et du Sacre du Printemps, qui passait sa vie à l’Opéra, assistait des heures durant aux exercices de barre de Noureïev, de la Plissetskaïa, de Paola Bertolucci, Jacqueline Rayat, ou Zizi Jeanmaire, éprouvait une fascination éperdue pour les corps de statues vivantes des danseurs. Immobilisé à la fin de sa vie par la maladie, ce dandy malheureux qui rêvait de l’Académie française où il eut senti le soufre se faisait transporter à l’Opéra, allongé au premier rang derrière le chef d’orchestre et son âme dansait avec les étoiles sur la scène. «Les danseurs ont besoin qu’on les aime, pas les musiciens.» Il avait longtemps tenu des chroniques de danse dans Le Canard enchaîné, qu’il signait Luc Decygnes.

C’était longtemps avant le mariage pour tous, la Gay Pride et le sigle LGTB. Quand l’homosexualité était un destin difficile, qui se transcendait ici dans d’éphémères entrechats rue de Savoie et des livres inactuels, entre Saint-Simon et Jack l’Eventreur, forts comme du poison.

Pierre Combescot : disparition d’un pierrot lunaire

par Gilles Hertzog

6 juillet 2017

Lauréat du prix Médicis et du prix Goncourt, l'écrivain est décédé ce mardi 27 juin. L'hommage de Gilles Hertzog.