Paris n’est plus la capitale mondiale du marché de l’art, elle, qui du XVIIIe siècle au lendemain de la Deuxième guerre mondiale régna sans partage sur le commerce des belles choses, a été détrônée il y a déjà longtemps par Londres, New York et maintenant par la Chine. Mais il est un domaine où Paris semble encore exercer, du moins le temps d’une courte semaine de début de printemps chaque année, son empire : le dessin. Il est plus qu’heureux que cet art, qu’une vue trop rapide de l’esprit pourrait faire passer pour secondaire par rapport à la peinture ou à la sculpture, soit toujours l’apanage de Paris. Car il n’y a plus que dans le dessin, et surtout dans le dessin ancien, qu’on trouve encore aujourd’hui des chefs-d’œuvre à foison disponibles à la vente, passant de galeries en collections privées, de salons en maisons de ventes, pour faire le plaisir personnel de générations successives de collectionneurs.

En peinture, en revanche, la masse des œuvres libres sur le marché s’amenuise au fur et à mesure que les musées achètent et que les grandes collections se défont, sont démantelées ou, cas plus rares, sont protégées. On ne voit plus de Vermeer, de Caravage, de David, de Degas dans les galeries d’art et dans les salles de vente ou que très rarement – et les meilleurs sont déjà dans les musées, ce qui est tant mieux. Ne parlons pas de la sculpture. Qui a jamais vu un Donatello passer sous le marteau du commissaire-priseur ou l’œil expert du galeriste ? Cela était pourtant possible au XIXe siècle et jusqu’à la moitié du XXe siècle. Qui plus est, les prix pour les peintures des grands maîtres, quand il s’en retrouve, par chance, encore une proposée à l’encan, sont devenus prohibitifs, à tel point qu’aucun musée européen ne peut se permettre de telles œuvres sans recourir au mécénat. Le marché du tableau ancien n’est plus ce qu’il était et c’est, somme toute, bien normal vu le nombre limité d’œuvres existantes. En dessin c’est tout le contraire. Un peintre, un sculpteur, un ornemaniste, un architecte voire un joaillier et un ébéniste passent leur vie à dessiner avant de se mettre au tableau, à la sculpture, à la construction d’un palais ou à la conception d’un bijou scintillant. Si pour tel peintre du XVIIe siècle il existe, mettons, encore cent tableaux répertoriés, on connaîtra du même artiste jusqu’à plusieurs centaines de dessins. Le catalogue raisonné des dessins de Nicolas Poussin se compose de deux épais volumes dus à Pierre Rosenberg. Le catalogue complet de ses tableaux est un livre bien moins épais. Enfin, le prix des œuvres sur papier est, bien sûr, inférieur à celui des peintures. On peut s’offrir des pièces magnifiques sans dépenser les sommes affolantes appliquées à la grande peinture et, plus encore, à l’art contemporain. Dans le domaine du dessin, on peut faire plus et mieux avec moins.

Revenons à Paris et à ce début de printemps pluvieux. Se superposent, au cours de la dernière semaine de mars, le Salon du dessin, fondé il y a maintenant vingt-six ans, consacré aux arts graphiques anciens et modernes, ainsi que des salons dédiés au dessin contemporain, à commencer par Drawing Now, au Carreau du Temple. Une foule d’événements annexes se sont greffés à la première puis à la seconde manifestation, entre foires, prix, colloques et expositions dans les musées, créant une véritable semaine du dessin parisienne.

Au Salon du dessin, sis au Palais de la Bourse, on trouve les plus belles feuilles du monde. On rencontre grands noms et moins grands. On admire chefs-d’œuvre des premiers mais aussi des seconds.

Commençons l’inventaire, nécessairement succinct et laissons nous aller au mélange des époques et des styles : le seul autoportrait dessiné de Simon Vouet datant des environs de 1634, une redécouverte récente, pose son regard d’artiste assuré sur le visiteur tandis qu’une Eve tentatrice de Félicien Rops, porno-érotique comme il se doit, s’offre à nous dans ses doucereuses incantations ésotériques à la galerie de Mathieu Néouze. C’est le faste du XVIIe siècle italien qui l’emporte chez Marty de Cambiaire avec plusieurs dessins d’artistes napolitains ainsi que la plus belle académie du Salon, un puissant dos d’homme nu à la sanguine et à la pierre noire dû au Cavalier d’Arpin, ce peintre central de la scène romaine autour de 1600, représentant d’un maniérisme désormais assagi et un peu oublié aujourd’hui comparé aux Carrache et à Caravage, dont il fut un temps l’employeur. Le lavis de Gian Domenico Tiepolo, dernier grand peintre de Venise, qui prend place chez Eric Coatalem, est pratiquement un tableau dessiné : représentant Le Mariage de la Vierge, il pullule de personnages bigarrés dont ce bel oriental enturbanné en bas à gauche qui rappelle l’art de son père Giambattista. La scène religieuse qui est pourtant le thème de la composition est bien difficile à déceler au sein de cette joyeuse parade. La feuille aux généreuses mensurations (46,5 cm sur 36,5 cm) appartient à une série de dessins religieux des années 1785-1790 : il ne s’agit pas d’une esquisse ni d’un modello pour une future peinture. Le dessin est ici son propre but.

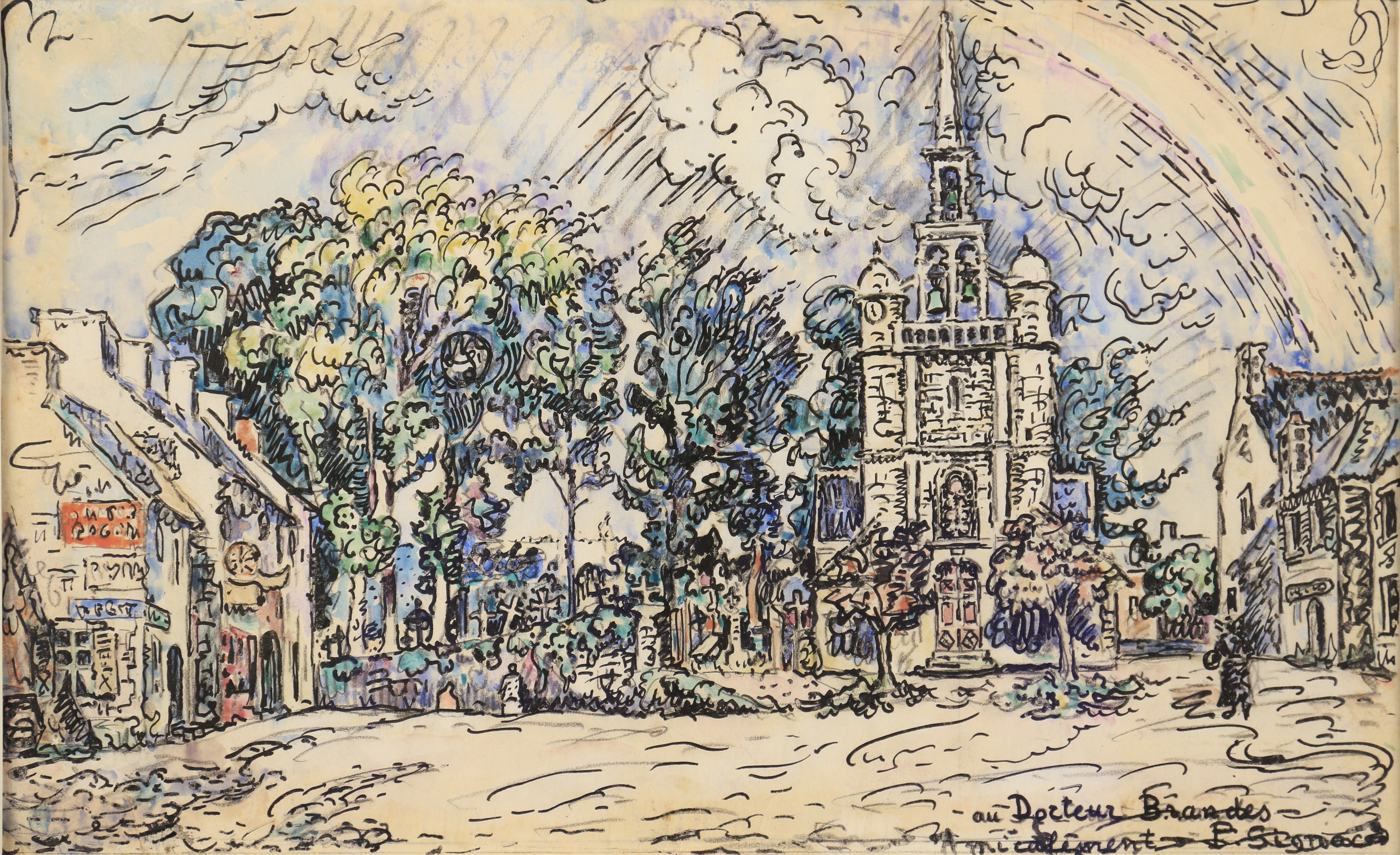

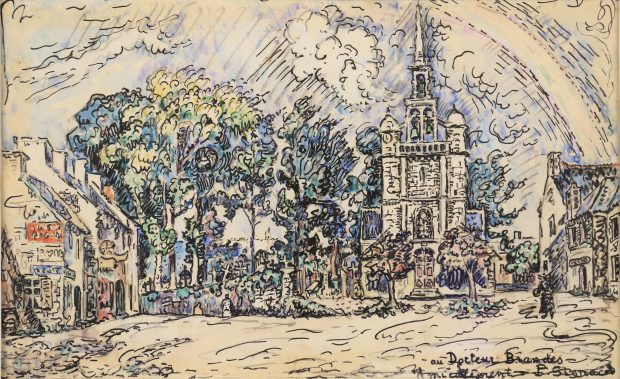

Les aquarelles bretonnes de Signac trouvent bien sûr leur place à la galerie de la Présidence, qui a toujours les plus belles feuilles du meilleur aquarelliste et peintre de marine de la première moitié du XXe siècle. Leurs couleurs par taches embuées, jetées sur des lignes crayonnées rapidement, rehaussées de traits d’encre noire… on ne dira jamais assez la grandeur de Signac dessinateur, croqueur maniaque et génial de toutes les côtes de France.

Le stand de Jean-Luc Baroni, une des plus imposantes galeries de notre temps, installée à Londres, parle pour lui-même : un magnifique Bonnard de 1893, datant donc des tous débuts de l’aventure nabie, au format étroit de kakemono japonais, représente une de ces scènes de maternité si tendres dont cet artiste introverti se fit le spécialiste dès le début de son activité. C’est la sœur adorée du peintre qui pose pour ce presque rien de sujet. Elle a les yeux caves et l’air un peu triste. L’aquarelle, deux fois monogrammée PB, prépare une lithographie où un personnage, le père, a été ajouté dans l’angle inférieur droit. On voit aussi, de Degas, une belle étude au trait fin pour fixer la pose, presque de danseuse de bas-relief romain, d’un des jeunes hommes spartiates du célèbre tableau Petites filles spartiates provoquant des garçons de 1860-1861 conservé à la National Gallery de Londres. Le dessin était vendu ce vendredi. Comble de rareté, digne d’un cabinet de musée national, une feuille de Hans Baldung Grien, le maître de la Renaissance allemande, un portrait d’homme barbu était déjà vendu, lui aussi.

Le XVIe siècle commence à se faire rare même en dessin, mais au palais de la Bourse, en regardant bien on déniche quelques belles pièces du Cinquecento : outre le Baldung Grien, remarquons, chez Baroni, un petit Parmigianino et, chez Artur Ramon, une vue topographique tout en longueur et sur deux registres du Campo Lateranense, c’est-à-dire de la place du Latran à Rome. On n’y voit plus la statue équestre de Marc-Aurèle qui l’ornait jusqu’en 1538 car celle-ci fut déplacée par Michel-Ange pour la visser au centre de la place du Capitole qu’il avait réaménagée. Cette vue pittoresque et fidèle de la cité éternelle est, naturellement, l’œuvre d’un Flamand. Au revers de la feuille, le même artiste a dessiné un paysage bucolique de campagne romaine.

D’une galerie à l’autre, nous passons devant plusieurs feuilles des frères Taddeo et Federico Zuccari, les grands maîtres du maniérisme tardif, la plus importante étant celle proposée par la galerie Terrades, véritable modello pour un retable d’autel de Federico à Sant’Angelo in Vado dans les Marches, ville natale des deux artistes. Il n’y a pratiquement aucune différence entre le dessin et sa transposition monumentale à l’huile : le tableau n’est que la réplication de ce qui est donc l’étude finale, l’état parfait qui, après de multiples feuilles préalables pour fixer la composition, décider de la place et du nombre de personnages, a fait dire à l’artiste : « ci siamo », « nous y sommes ». Avec le dessin, nul besoin de le dire, on pénètre dans l’âme du créateur, on entre dans son âme d’artiste, c’est-à-dire que l’on peut comprendre sa méthode de travail, son fonctionnement face au motif et les différentes étapes de son travail, ce qu’il ajoute, ce qu’il retranche, ce qu’il modifie : de l’invention à la réalisation.

Le XVIIIe siècle est un grand siècle du dessin français, entre les trois crayons de Watteau, les sanguines de Boucher, Fragonard et Hubert Robert et le trait fin comme un fil de fer des néoclassiques. Un Claude Joseph Vernet, le célèbre védutiste français des bords de mer qui fit le voyage d’Italie, magnifique car non terminé, règne sans partage sur la sélection réunie par la galerie Aaron. Il représente Baïes, site de la côte campane près de Naples, avec le temple de Vénus (en réalité des thermes) en avant du puissant château aragonais, une barque pittoresque ornant la mer à peine esquissée tandis que la partie inférieure de la page n’a pas été entamée dans son blanc virginal. Mais il y a aussi les arts de la couleur ! On a vu, à nouveau chez Baroni, un pastel mignard de la fameuse Rosalba Carriera fixant, entre grâce futile et élégance maniérée, le minois d’un jeune aristocrate anglais.

Siècle suivant. Toujours à la recherche de la polychromie, n’oublions pas les grâces décadentes des symbolistes, qui adoraient poudrer leurs feuilles de couleurs fardées et odorantes, sentant l’Inde et la mort : on a cité le Rops, on voit aussi un Gustave Moreau oriental (Le poète persan, vers 1886) chez Talabardon & Gautier, un hypnotique Carlos Schwabe sur fond d’or chez les mêmes vendeurs ainsi qu’un rare et sublime paysage stylisé de Charles Guilloux sur un autre stand, une sorte de « soir fait de rose et de bleu mystique », essentiel, paisible, simple mais mystérieux.

On nous a dit qu’il y avait quelque part une très belle feuille de Victor Hugo, que nous avons ratée, mais qu’on imagine ravinée de stries noires sur un fond brun, comme c’est l’habitude de l’écrivain quand il se saisit de l’encre et du pinceau. Egalement fondées sur l’étalement de l’encre noire à la surface du papier, on signalera deux feuilles généreusement gorgées d’ombres de François-Marius Granet, paysagiste néoclassique et religieux, ancien élève de David, arpenteur des cloîtres d’Italie, découvreur de Giotto à Assise dans les années 1810 quand tous l’avaient oublié, grand collectionneur et même, à la fin, conservateur de musée.

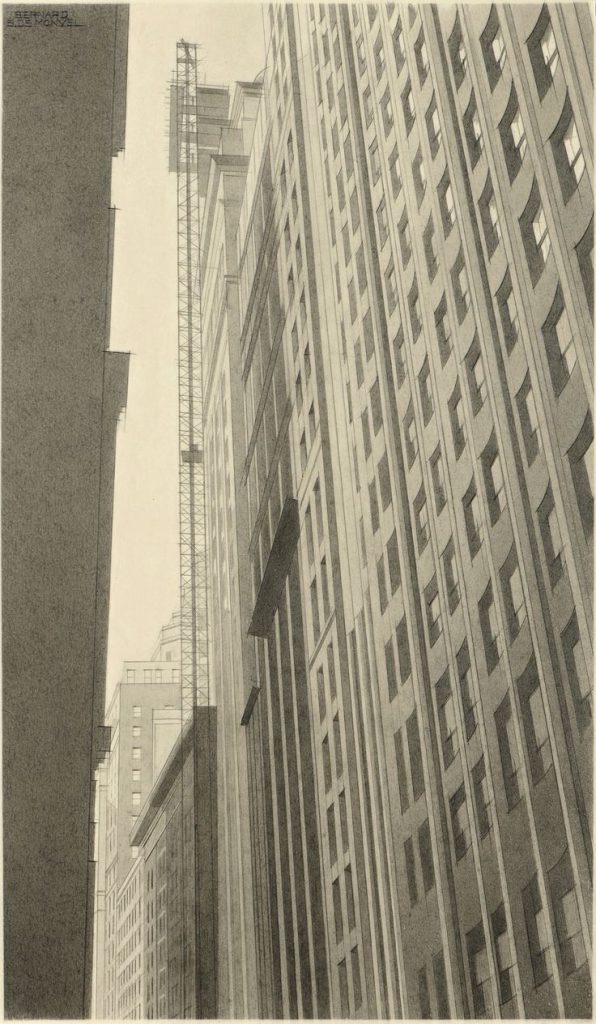

Pour le XXe siècle, enfin, beaucoup de dessins du Corbusier, très peu de Picasso, quelques uns de Léger. De grands noms, mais ce ne sont là pas les trouvailles les plus intéressantes. Terminons plutôt notre revue par Bernard Boutet de Monvel, dandy aristo de l’art déco, dont une vente aux enchères des œuvres a révélé l’année dernière, pour ceux qui ne le connaissaient pas, le talent de cet artiste grand seigneur qui résidait entre Paris, New York et Palm Beach. Il dessine ici la pièce maîtresse, à côté du paquebot, des lignes pures et fortes de l’esthétique des années 1920 et 1930 : le building new yorkais. Contre-plongée vertigineuse, immensité écrasante du bâtiment, simplicité et systématicité du trait qui ne fait pourtant que coller au motif en retranchant seulement la couleur pour ne garder que les lignes de force, qui se croisent à angle droit et vont culminer à plusieurs centaines de mètres. Nous finissons notre bref inventaire sur la pureté de ce dessin-monument fait de précision géométrique avant de regagner le pavé parisien.