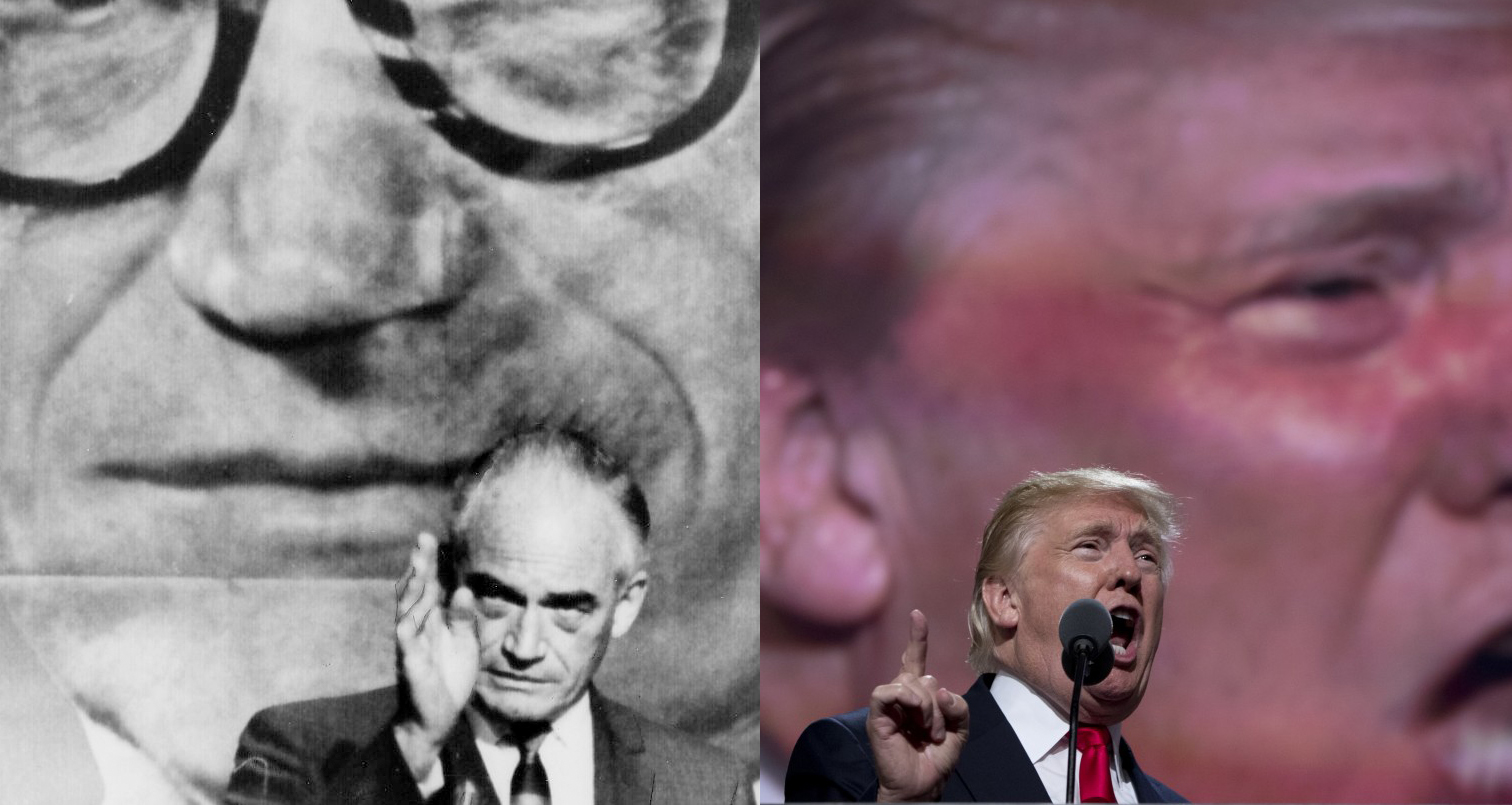

Pour mieux comprendre l’ascension de Donald Trump au plus haut niveau de la politique américaine, il faut lire un ouvrage publié il y a cinquante ans. Le style paranoïaque, théories du complot et de la droite radicale en Amérique, écrit en 1965 par Richard Hofstadter (1916-1970), nous apprend que si le phénomène Trump est étonnant, il n’est toutefois pas nouveau dans l’histoire de la vie politique des Etats-Unis. Présenté sous forme d’une série d’études sur l’imaginaire du complot aux Etats-Unis centrée sur la droite, l’essai de l’ancien professeur d’histoire de la Columbia University (New York) offre plusieurs éléments d’explication sur ce qu’il nomme le « pseudo-conservatisme » américain, symbolisé par l’émergence de Barry Goldwater, candidat républicain à l’élection présidentielle de 1964 et dont les similitudes avec l’actuel prétendant à la Maison Blanche au nom du Grand Old Party sont sidérantes.

Moins d’un an après l’assassinat du président John F. Kennedy, l’élection présidentielle américaine de 1964 se joue donc entre le président sortant Lyndon Johnson pour le camp démocrate et le républicain Barry Goldwater, sénateur de l’Arizona.

Tout comme Donald Trump aujourd’hui, Barry Goldwater n’a jamais eu de responsabilité politique au sein d’une structure nationale avant d’être investi par le parti Républicain. D’abord perçu comme un outsider, il bafoue les unes après les autres les convenances qui régissent la conduite d’un candidat à l’élection présidentielle. Son acharnement, plus que sa contribution à l’action publique, lors de banquets électoraux lui permet de prêcher un nationalisme agressif et d’obtenir un formidable succès chez les franges républicaines les plus mécontentes. À l’instar du magnat de l’immobilier, Barry Goldwater se distingue tout au long de la campagne par « une capacité à demeurer insensible à la pression généralement exercée sur l’homme politique qui, mû par un désir de victoire, a tendance à délaisser son positionnement extrême pour se rapprocher du centre du spectre politique ». Quand la plupart des candidats essaient de se présenter sous leur meilleur jour au moment stratégique de recueillir les acclamations d’un large public, une telle inflexion paraît difficile à concevoir pour Donald Trump, comme ce fût le cas pour Barry Goldwater.

Goldwater est convaincu de la générosité de l’engagement patriotique qu’il soumet à l’Amérique. Il faut sauver le pays d’un désastre annoncé avec en filigrane le déclin du prestige des Etats-Unis sur la scène internationale. Pour expliquer la dégénérescence de la nation, Goldwater distille dans son discours un florilège de théories du complot et de conspirations aux accents apocalyptiques. Pour l’auteur, Goldwater est tout simplement le tenant d’un « style paranoïaque » que connaît la vie politique américaine à intensité inégale selon les époques.

Du parti populiste né à la fin du XIXème au Maccarthysme des années 1950, en passant par les mouvements antimaçonnique, antipapiste et anti-illuminati, la paranoïa et les théories du complot ont toujours occupé l’imaginaire politique. Aux Etats-Unis, elles fédèrent des courants de la droite religieuse aux opposants du Big government, les gold warriors, le Ku Klux Klan et les nostalgiques de la white supremacy et trouvent leur apogée au moment du New Deal de Roosevelt. Pour ce mouvement, ce mécanisme de politique interventionniste a pour but de saper les fondements de l’économie du pays en la plaçant sous contrôle de l’Etat fédéral et ainsi laisser le champ libre au socialisme et au communisme. Il prétend également que l’ensemble de l’appareil éducatif et religieux mais aussi les médias de masse s’emploient à la réussite des machinations soviétiques en vue d’une imminente invasion du pays.

À près d’un demi siècle d’écart, force est de constater que la vie politique américaine connaît un regain de ce genre de théories, aussi irréalistes soient-elles. Les thèses les plus virulentes prétendent que Barack Obama œuvre pour l’islamisation de l’Amérique et que son aile politique « gauche » se constitue de communistes anti-Américains. Pour Sarah Palin, membre du Parti républicain, devenue l’égérie du mouvement Tea Party et ancienne éditorialiste politique pour Fox News Channel, l’actuel président des Etats-Unis serait même raciste et agirait comme Hitler en son temps avec l’élaboration de sa réforme de la santé qui n’aboutirait à rien d’autre que la création de « tribunaux de la mort » en vue d’assurer la régulation d’un système socialiste.

Actuellement, la tendance paranoïaque se porte bien puisque Donald Trump ne manque jamais une occasion de contribuer à son renouvellement. À mesure que progresse la campagne présidentielle, le magnat de l’immobilier dégaine les déclaratione truffées de suspicion : la mort d’Antonio Scalia, le juge ultraconservateur de la cour suprême des Etats-Unis, serait un coup monté par Barack Obama et Hillary Clinton pour peser sur le scrutin présidentiel. Dernièrement, le milliardaire a accusé ces deux derniers d’avoir « cofondé » Daech et a déclaré qu’un vaccin avait rendu un enfant de son entourage autiste.

Pour les adaptes du « style paranoïaque » que sont Goldwater et Trump, il en va de la vie de millions d’individus de passer à l’action pour éradiquer la cause de ces maux qui touchent l’Amérique en son cœur. Le cours du destin de toute la nation ne se résumerait donc qu’à un affrontement entre le bien et le mal, entre deux absolus irréconciliables. En 1964, le diable s’incarne en Lyndon Johnson. En 2016, c’est Hillary Clinton qui en est la représentation. Une telle conception de la politique exclut ainsi un possible compromis et oriente le débat public vers le désaccord généralisé.

Dès lors, l’auteur s’interroge : comment expliquer la popularité d’un tel courant sur l’échiquier politique américain ? Si les facteurs économiques et politiques jouent un rôle certain sur la colère de ses partisans, ils n’expliquent cependant pas l’intensité émotionnelle et la profonde irrationalité du « pseudo-conservatisme ». Pourquoi donc aller au-delà de l’argumentaire selon lequel le peuple américain aurait été victime d’un gestion d’Etat défaillante pour aboutir au constat qu’il est au centre de conjurations permanentes ? Pour Richard Hofstadter, une des clés de réponse se situe chez les électeurs qui sont constamment hantés par l’idée de perdre ce qu’il leur reste de leur américanisme, des leurs valeurs morales et religieuses et de leur statut social. C’est d’abord dans cette frange de la population que Barry Goldwater a puisé son succès en 1964 et c’est aussi là que Donald Trump trouve aujourd’hui le sien.

La comparaison du principal vivier électoral des deux candidats est particulièrement instructive. L’auteur explique que Barry Goldwater est soutenu par les Américains d’ascendance récente – des familles souvent catholiques et issues de l’immigration allemande et irlandaise – qui ont connu leurs propres problèmes de statut avec les difficultés que l’intégration impose, et par conséquent ont beaucoup souffert. Mais ses plus fervents supporters sont surtout les Américains de vieille ascendance – des familles protestantes et anglo-saxonnes –dont les ancêtres dominaient autrefois le pays et qui, pour une raison ou pour une autre, ont perdu leur position. Ceux-ci se sentent, par héritage, propriétaires du pays. Ils revendiquent un statut social obtenu par filiation et expriment le sentiment d’avoir été supplantés par les immigrés et les syndicats. Ce pan de la population assure le succès du « pseudo conservatisme » dans la mesure où il adhère à une vision manichéenne de la société. Richard Hofstadter le définit par « un trouble dans la relation d’autorité se caractérisant par une incapacité à envisager les relations humaines sous d’autres formes qu’une domination ou une soumission plus ou moins complète. Le pseudo-conservateur s’imagine être dominé et soumis à une puissance extérieure parce qu’il a le sentiment de ne pas être dominant et n’est pas en mesure d’interpréter différemment sa situation. Il imagine que son propre gouvernement et ses propres dirigeants sont engagés dans une conspiration, plus ou moins permanente, fomentée contre lui parce qu’il en est venu à envisager le détenteur de l’autorité uniquement comme quelqu’un cherchant à le manipuler et à le déposséder. »

Cinquante ans plus tard, si Donald Trump brigue la présidence des Etats-Unis, il le doit en partie à un électorat très proche de celui de Barry Goldwater : des hommes blancs, sans diplôme et qui ont le sentiment d’être marginalisés dans une Amérique qui change.

À tous ces égards, Le style paranoïaque est incroyablement éclairant. Il démontre combien en politique le degré de véracité des idées défendues avec passion par les candidats n’a parfois pas d’influence. Peu importe si les thèses de ces « pseudo-conservateurs » effectuent de sauts improbables et inexpliqués dans leurs récits, quand bien même ces incohérences se produisent au moment décisif de la description des événements. Tout est bon à prendre à la seule condition que l’on dépeigne un pays conduit à la ruine et étant la cible des hautes trahisons et de manigances maléfiques. De ce point de vue, la politique n’est pas un lieu d’affrontements rationnels. Ce sont les peurs et les haines élémentaires qui prévalent sur les intérêts négociables, d’où l’absence d’une quelconque modération dans le discours de Donald Trump.

Ce phénomène décrit dans les années 1960 ne se limite pas aux Etats-Unis. Il contribue aussi à éclairer les pathologies qui menacent les démocraties européennes de nos jours. La montée en puissance des populismes européens ces dernières années a valeur d’exemple. Dans une analyse publiée après le vote des Britanniques en faveur du Brexit, la rédactrice en chef du Guardian, Katharine Viner, parle d’une ère politique « post-vérité » où erreurs, exagération et mensonges l’emportent sur les problématiques concrètes, pourvu que l’on convoque les émotions. Et la nouveauté au XXIème siècle, précise-t-elle, réside dans le fait qu’au lendemain du référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, pour la première fois, des politiques ont reconnu avec une facilité déconcertante avoir délibérément menti aux électeurs. Comme si la vérité, le rationnel et le réel séduisaient maintenant beaucoup moins qu’une conception psychotique de la politique.

Ainsi, l’avènement de Donald Trump sur le devant de la scène est peut-être la manifestation récente la plus criante du poids de l’irrationnel en politique, mais elle est aussi la preuve que le pays vit actuellement une séquence qu’il connaît bien, pour en avoir vécu une très semblable dans son histoire contemporaine.

En 1964, Barry Goldwater essuya une lourde défaite face à Lyndon Johnson. Et s’il fût si sévèrement battu, c’est parce les modérés et les libéraux de son parti sabotèrent sa campagne. Ses nombreuses déclarations irréfléchies ont finalement eu raison de lui. Voilà un trait commun de plus avec le cheminement de la campagne de Donald Trump, qui perd en ce moment un à un tous ses soutiens les plus tempérés et rend l’ouvrage de Richard Hofstadter encore plus déroutant.

Barry Goldwater ne sera jamais élu président des Etats-Unis mais les historiens s’accorderont à dire que son émergence conduira, seize ans plus tard, un de ses ardents soutiens, Ronald Reagan, à la Maison Blanche.

Dans une tribune publiée dans le New York Times, Paul Krugman dit de Style paranoïaque que c’est « un classique qui donne le sentiment d’avoir été écrit en s’inspirant des événements les plus récents ». À sa lecture, difficile d’écrire un commentaire plus approprié.