Je suis sûr qu’on atteindra un jour un niveau de perfectionnement informatique tel que les livres pourront tous être donnés à traduire à des ordinateurs ou à des robots plutôt qu’à des hommes. On aura là un procédé rapide, efficace, et surtout sans faille. Néanmoins, ce que les robots n’atteindront pas, pour la bonne raison qu’ils seront extrêmement perfectionnés et conçus pour l’être, ce sera précisément la part d’incompréhension qu’il y a toujours entre le traducteur et l’auteur, et même entre deux auteurs parlant la même langue, ce que le grand Harold Bloom appelle « misprision » et dont il fait le moteur de toute histoire littéraire. En d’autres termes, on aura certes atteint une incontestable impeccabilité technique, mais il y manquera précisément l’essence du combat littéraire : la non-transparence. Ce qu’un programme informatique ne saurait délibérément mettre en place (en imaginant qu’il y aurait quelque profit à fabriquer ainsi la possibilité d’un aléatoire artificiel) sans qu’il y ait contradiction dans les termes. Quant à aujourd’hui, lorsque notre Google Translate se trompe car nous n’en sommes pas encore là, c’est par un manque technique ; lorsque dix traducteurs tâtonnent sur le lacrimæ rerum de Virgile, c’est par un manque à être.

Hasard ou non, les Belles Lettres et la maison d’édition Trente-trois morceaux ont chacune publié il y a quelques mois, presque au même moment, une traduction de l’Enéide. On ne pouvait imaginer événement plus heureux pour qui s’intéresse à la littérature de la Rome antique et au rapport de notre temps à ces lointaines racines, que la coïncidence de ces deux parutions. En un sens, on n’a peut-être jamais poussé plus loin le contraste de deux approches, de deux génies différents, irréconciliables mais non moins valides l’un que l’autre.

La seconde a fait le choix d’une version déjà ancienne mais qui était devenue introuvable depuis une première réédition dans les années 1980, celle de Pierre Klossowski, célébrée par Foucault lors de sa parution. Les Belles Lettres, elles, ont poursuivi pour cet ouvrage leur collaboration avec l’avocat et écrivain Olivier Sers qui avait, par exemple, magnifiquement rendu dans notre langue les inventions de la littérature romaine interlope si ce n’est « décadente » : si Sers a certes traduit Sénèque, Catulle ou Lucrèce, je l’avais pour ma part découvert à l’occasion de sa traduction des Satires de Juvénal et du Satyricon. Pour vous donner une idée du coup de poing que me fut cette lecture, voici comment il évoquait, dans un esprit tout juvénalien je crois, l’impératrice Messaline : « Va voir du côté des rivaux des dieux, écoute ce qu’a subi Claude : dès qu’elle sentait son mari endormi, préférant sans vergogne une couchette à son lit d’apparat, la Pute Impériale s’encapuchonnait et s’évanouissait dans la nuit, sans autre compagnie qu’une servante. […] Elle faisait goûter ses caresses à qui entrait, se faisait payer sa passe, renversée, ouverte, une foule la besognait et y déchargeait, et quand le bordelier libérait enfin ses filles, elle s’en allait tristement, […] brûlante encore de la tension de sa vulve raide, elle rentrait, fatiguée du mâle mais toujours pas repue, les paupières ignoblement battues, crasseuse de la suie du lumignon, rapporter dans l’alcôve auguste le remugle du bordel. »[1]

Sers approfondit avec l’Enéide son œuvre de « proximité » au latin – quoique Virgile n’offre évidemment pas la même prise à l’inspiration célino-rabelaisienne qui l’animait lorsqu’il rendait Juvénal ou Pétrone en français. Klossowski travaillait différemment. L’un et l’autre pourtant dépoussièrent le texte, lui ôtent son écorce d’évidence et d’ennui. L’Enée de Klossowski nous est exotique, presque barbare. L’Antiquité de Sers est nôtre, celle de Klossowski nous est complètement autre. L’art de traduire de Sers s’inscrirait dans une tradition herméneutique à la Collingwood, où l’objet de connaissance, le texte, nous est connu comme objectif dans la mesure où il est d’abord subjectif, objet de connaissance précisément, inscrit dans notre horizon présent qui le reconstruit et le rend à la vie, mais à une vie nouvelle et différente de l’horizon où il s’est d’abord déployé. Klossowski, lui, s’invente une nervosité, une chair de Romain. Dans le texte qu’il lui consacre (« Les mots qui saignent »), Foucault écrit : « Il faut bien admettre qu’il existe deux sortes de traductions ; elles n’ont ni même fonction ni même nature. Les unes font passer dans une autre langue une chose qui doit rester identique (le sens, la valeur de beauté) […]. Et puis, il y a celles qui jettent un langage contre un autre, assistent au choc, constatent l’incidence et mesurent l’angle. […] Leur tâche n’est pas de ramener à soi un sens né ailleurs ; mais de dérouter, par la langue qu’on traduit, celle dans laquelle on traduit. » C’est évidemment ce que fait Klossowski, pour qui « chaque mot, comme Enée, transporte avec soi ses dieux natifs et le site sacré de sa naissance ».

Proche et lointaine nous est cette langue latine virgilienne. Sa proximité, Sers nous l’offre en écrivant une épopée presque moderne, peut-être un peu trop raffinée pour l’être, me direz-vous, mais à l’image d’un certain dandysme littéraire qui s’attarde jusqu’au swag contemporain autant que de l’aristocrate-paysan Virgile. Il nous dévoile ainsi ce qu’il y a de latin en nous, et ce qu’il y a déjà de moderne, d’ « occidental », de français, dans la poésie latine du Ier siècle. Klossowski, lui, nous restitue l’étrangeté du vers latin, qui est comme celle de statues romaines que nous contemplerions dans leur originaire polychromie. De ces rares fragments musicaux, presque arabes ou chinois, qui nous sont parvenus de la Rome et de la Grèce classiques.

C’est que les mots d’une langue disent autre chose que leurs signifiés : ils sont texture, chair, rite. Cet aspect « incantatoire », ce théâtre des mots, ce sang qui coule d’eux (« Ce sont les mots […] qui saignent, non pas les plaies », écrit Klossowski dans sa préface), nous avons là une traduction qui tente de les restituer. « C’est cela qui, en deçà et au-delà de l’intelligibilité grammaticale, au gré de sa cadence, fait descendre dans les obscurités et monter dans l’aurore de la fable, là où ne se discerne plus si ce sont les dieux qui font l’ardeur de nos esprits ou si c’est l’irrésistible désir qui prend une physionomie divine » (Klossowski) : où nous pénétrons au cœur de la grotte, ou du jardin, ou de la glèbe d’où nous sommes sortis, où nous contemplons la palpitation d’un jour dont nous ne pouvions être physiquement témoins.

La scène où s’unissent Enée et la malheureuse Didon, la Phénicienne, la reine de Carthage, comme lui exilée et comme lui fondatrice d’une cité, nous expose à merveille cet avènement que cherche l’Enéide à faire resurgir. L’orage préside à l’amour des deux héros initialement partis à la chasse. Cette transgression de l’ordre normal des choses suscite néanmoins un ordre nouveau, corrélé aux noces sacrées du Ciel et de la Terre que le météore semble scander de son tumulte. Cette scène fait ainsi écho à une autre grande scène d’amour, celle des Géorgiques où c’est la Terre que pénètre l’air du Ciel : « Le printemps rend aux bois des ornements nouveaux : / Alors la terre, ouvrant ses entrailles profondes, / Demande de ses fruits les semences fécondes. / Le dieu de l’air descend dans son sein amoureux, / Lui verse ses trésors, lui darde tous ses feux, / Remplit ce vaste corps de son âme puissante ; / Le monde se ranime, et la nature enfante. » (Géorgiques, II, 323-331, traduction de Delille). Le printemps, la naissance du monde ou sa renaissance, c’est à cette scène primitive que Virgile tente de nous faire assister. Klossowski traite toute l’Enéide comme scène primitive qu’il nous donne en son mystère, et peut-être en ses effrois, en son ombre ; Sers nous la fait voir.

Mais avant cela, c’est d’abord l’ouverture du chant, connue à l’ennui ou au dégoût des élèves latinistes, restituée par Klossowski à sa pleine puissance barbare : « Les armes je célèbre et l’homme qui le premier des Troyennes rives / en Italie, par la fatalité fugitif, est venu au Lavinien / littoral ; longtemps celui-là sur les terres jeté rejeté sur le flot / de toute la violence des suprêmes dieux, tant qu’à sévir persista Junon dans sa rancune, / durement eut aussi de la guerre à souffrir, devant qu’il ne fondât la ville / et n’importât ses dieux dans le Latium, d’où la race Latine / et les Albains nos pères, d’où enfin de l’altière cité les murs – Rome. » C’est une renaissance, comme l’est l’orage complice du Livre IV. La découverte d’un nouveau monde, pourtant le nôtre.

Et de même toutes ces images, nouvelles quand on croyait les connaître, tremblantes d’une furie inouïe, ce Laocoon par exemple, prêtre troyen étouffé avec ses fils par des serpents géants, dont tous nous connaissons, que nous ayons ou non visité les Musées du Vatican, l’antique sculpture qui stupéfia Michel-Ange et dont les vers de Virgile influencèrent la réalisation ou furent influencés par elle : « Bruit leur sillage dans l’onde écumante ; et déjà ils tenaient le rivage, / les yeux nourris de sang et de feu, / sifflante, la gueule, léchée de leurs langues vibrantes. » Nous sommes pris de peur, comme jetés face à l’éclair primitif du vieux mythe, transportés dans le corps tremblant de ces barbares civilisés, nos ancêtres, plus sensibles que nous ne le sommes ordinairement à la fureur des associations translogiques.

Sers choisit l’alexandrin qui, faute d’être absolument moderne, demeure un rythme familier à l’oreille française. Vers classique s’il en est mais qu’il traite librement, sans s’embarrasser de respecter toutes les règles de prosodie. Lui écrit : « L’eau salée bruisse, écume, ils ont vite pris terre, / Yeux ardents injectés de flammes et de sang, / Leur langue vibre et lèche leur gueule sifflante. » Sers est audible, il fait peur à qui se figure la scène décrite mais à la manière d’un film d’horreur, d’un Halloween esthétique. Son épouvante nous est en quelque sorte familière, comme l’est depuis cent ans – depuis que le cinéma nous le représente en habit de soirée et avant que Coppola ne le redonne à l’Orient, au Moyen Age et à la bizarrerie décadentiste auxquels il appartenait de droit – celle du Comte Dracula. Klossowski, lui, fait de son Laocoon un supplicié vaudou, ses serpents pourraient être ceux du Baron Samedi.

Et pourtant cette étrangeté du latin, cette étrangèreté, c’est aussi celle du français et de ses propres différences : « Le retour soudain de nos mots aux ‘sites’ virgiliens fait franchir à la langue française, en un mouvement de retour, toutes les configurations qui ont été les siennes. En lisant la traduction de Klossowski, on traverse des dispositions de phrases, des emplacements de mots qui ont été ceux de Montaigne, de Ronsard, du Roman de la Rose, de la Chanson de Roland. » Sers nous dit : « Nous parlons encore latin, ou plutôt sont-ce les Romains qui déjà parlaient notre langue » et il nous le prouve immédiatement. Klossowski nous fait visiter l’entassement des catacombes, des ruines, des cimetières, des maisons, des temples païens ou paléochrétiens, qui mène à nos gratte-ciels et à nos modernes barres urbaines. L’un et l’autre refusent le classicisme, le latin des pages roses du dictionnaire et des références convenues, mais leurs méthodes et probablement leurs philosophies divergent.

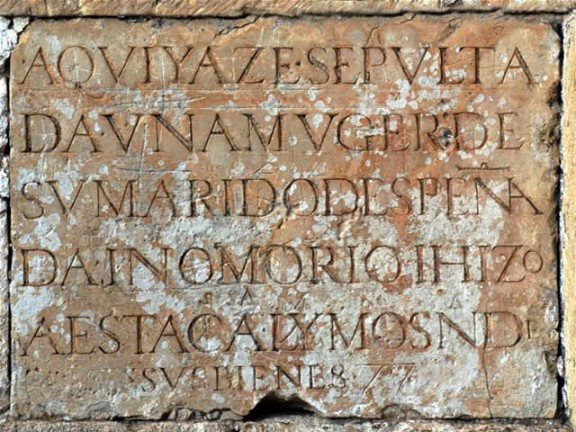

Sers nous fait frères du paganisme romain, Klossowski nous fait entrevoir, tel James John Frazer dans Le Rameau d’or, le sombre scintillement des strates cumulées, de la magie primitive italique à l’esprit scientifique moderne en passant par le classicisme romain et le christianisme. Tous ces passages pouvant être vus comme continuité ou comme ruptures. La basilique Saint-Clément à Rome, entre l’Esquilin et le Célius, présente ainsi en des couches successives au visiteur qui irait du gouffre à la surface, une maison républicaine, un mithræum où des Romains du début de l’ère impériale s’initièrent au culte oriental, des fresques paléochrétiennes, d’autres médiévales avec même l’une des premières traces d’italien – qui se trouve être une insulte : « Figli di puttana », « Fils de pute ! » Au-dessous de toutes ces pierres, pourquoi ne pas imaginer la Rome naissante, celle dont on entrevoit, si l’on se promène au Palatin, les premières pierres mais pas les huttes éphémères, la Rome du bronze et des bergers que Braudel disait « entrevoir avec émotion » dans ses Mémoires de la Méditerranée, celle qu’évoque Virgile par la bouche d’Evandre au Livre VIII, le Capitole encore hérissé de broussailles sauvages, les hommes sortis des troncs des chênes durs, les habitants du bois de l’Argilète avant qu’il ne devienne rue, la Rome aussi des premiers Latins, pâtres paisibles ou âpres guerriers que le poète n’hésite pas à comparer aux Daces, aux Parthes et aux Teutons ? Telle serait, au niveau du texte, le sens de la démarche klossowskienne.

Finalement, l’Enéide sert assez naturellement de vaisseau à cette quête des profondeurs. Antiquam exquirite matrem : cherchez l’antique mère ! C’est ce que s’entend dire Enée qui a dû fuir Troie et cherche un endroit où refonder la cité dévastée. L’oracle d’Apollon à Délos lui intime d’aller chercher le lieu d’où vinrent ses aïeux. Son exil est donc en même temps un retour aux sources. La quête de la terre promise est quête des origines et cette investigation conduit à des surprises. Les sources ainsi recherchées sont par ailleurs terriennes autant qu’insoupçonnées : la mère n’est pas seulement la belle et éternellement jeune Vénus qui lui a effectivement donné le jour et qu’il ne reconnaît pas, d’abord, tant elle est belle, tant elle est désirable, lorsqu’il la rencontre sur le sol de Carthage (« Elle dit, se détourne, à sa nuque des roses / Flamboient, sa tête exhale une ambroisie divine… » : traduction de Sers), c’est aussi la lointaine Italie, la vieille terre où il va pousser de nouvelles racines.

Tout cela s’intime en un oracle, en grec, dans la langue des dieux, au cœur de la Mer Egée, mais nous est donné en latin – et en français. Là se joue l’une des tensions structurantes de l’œuvre : grecque ou latine, l’Enéide ? De quelle mère parle-t-on, de Vénus, mère « biologique » d’Enée, ou de l’Italie, patrie de ses pères ? Avant la génération de Virgile et des autres poètes qu’influencèrent Mécène et Auguste, s’était illustré le cercle des Neoteroi, qui prenait modèle sur la poésie hellénistique, sur l’Alexandrin Callimaque en particulier. Le célèbre Catulle, l’amant de Lesbia et de Juventius, en avait été le principal représentant. Virgile, lui, s’inscrit dans une volonté de retour aux sources latines : il y a chez lui comme chez les autres poètes de sa génération une espèce de nationalisme littéraire. L’Occident, en un sens, contre l’Orient. Mais cette volonté n’est pas si claire et la préciosité mythologique de l’Enéide, ses récits mêmes, le grand voyage méditerranéen qui structure tout le livre, nous ramènent du côté oriental.

Voyage donc, dans l’espace, mais il n’y a pas de voyage dans l’espace sans voyage dans le temps. La quête des origines se complique ainsi d’une autre recherche : celle de la mort, des morts. C’était vrai d’Ulysse aussi, dans l’Odyssée dont le Chant XI raconte la rencontre avec les morts, la nekuia, ces morts qu’il ramène à la vie d’un peu de sang : « Allons ! Ecarte-toi de la fosse ! détourne la pointe de ton glaive : que je boive le sang et te dise le vrai ! » demande l’ombre du devin Tirésias. Vie, mort et connaissance : retour aux sources. Et de même qu’Enée tente par trois fois d’enlacer l’ombre de sa première femme, de Créüse, avant de quitter Troie, Ulysse essaie de saisir celle de sa mère, sans davantage y parvenir : « Elle disait et moi, à force d’y penser, je n’avais qu’un désir : serrer entre mes bras l’ombre de feu ma mère… Trois fois je m’élançai ; tout mon cœur la voulait. Trois fois entre mes mains, ce ne fut plus qu’une ombre ou qu’un songe envolé. » Les morts nous sont en soin mais nous échouons le plus souvent à embrasser leur énigmatique présence.

Point de morts sans invocation : c’est peut-être aussi le secret de toute poésie, la « bouche d’ombre » de Hugo. Homère est généralement plus vivant, plus puissant que son imitateur dans les morceaux de l’Enéide directement tirés de l’Odyssée, je ne vais pas le contester. Une exception, cette descente aux Enfers justement, incroyablement plus fouillée chez Virgile pour la bonne raison qu’Homère ne l’imagine pas dans ces termes. Une descente où, sur les conseils de la Sibylle, Enée s’arme du fameux rameau d’or et se fait lui-même bouche d’ombre, bouche du poète car on ne sait qui prononce ces mots, d’Enée, de la Sibylle ou du Poète qui devait être avec eux, « simple et grande prière » qui « garde après vingt siècles sa puissance de suggestion » et « communique au lecteur une sorte d’horreur sacrée, le frisson des attentes angoissées, le désir et la peur d’une révélation terrible » (Léopold-Albert Constans) : « Ombres muettes, dieux, maîtres des âmes mortes, / Lieux de nuit, Phlégéton, Chaos sans voix ni bornes, / Ce que j’y entendis, souffrez que je le dise, / Et les brumeux secrets des gouffres de l’En-Bas ! » Chez Hugo le ciel se fera abîme, c’est l’abîme qui est « altitude » (Klossowski) pour le Latin Virgile. La rencontre avec les fantômes bouleverse le haut et le bas, comme le fait l’orage dans le règne de la nature. L’au-delà, par ailleurs, est étape, le monde d’ici-bas ne lui est pas contraire : les deux se mêlent. Ainsi Enée peut-il voir le futur, Auguste, les ombres à venir, le malheureux Marcellus qui mourra avant l’heure, qui lui parlent par la bouche de celles du passé.

Nous avons à apprendre de l’ombre, du sommeil et des histoires qu’il nous raconte. Les rêves disent l’avenir comme le pensaient les Anciens, mais parce qu’ils redisent le passé – comme le croit la psychanalyse. Où le sommeil et l’au-delà se rejoignent en effet. Mais le plus surprenant pour notre génération, c’est sans doute le lien de tout cela, chez Virgile, à la politique. Car comme dans un film de John Ford où l’on se recueille sur la tombe de l’être cher pour apprendre, « de l’autre et par la mort » (Derrida), à vivre et à agir, là où le présent se disjoint en ses spectres, ce dialogue avec les morts (« Four score and seven years ago… », « Five score years ago, a great American… », « Two hundred and twenty one years ago, in a hall that still stands… ») devient politique : la spectralité nous intime mémoire, vertus, courage. C’est une chose que notre France n’a pas complètement oubliée, sauf qu’elle a trop tendance à remplacer l’authentique rapport aux morts en un concours d’étiquettes et de rengaines délabrées. Virgile et Auguste, eux, comme Lincoln et chez nous Victor Hugo, y croyaient.

« Et voilà maintenant que Virgile » écrit Foucault, « déjà vieux guide de Dante, devient le ‘Souffleur’ de notre langage : il dit notre ordre le plus ancien ; du fond du temps, il prescrit notre prose et la disperse, sous nos yeux, d’une haleine étincelante. » La poésie nous enseigne un temps où l’on peut apprendre des disparus comme de ceux qui ne sont pas encore venus, de qui l’on a été et de qui l’on sera, des fantômes du passé comme de ceux du futur. Borges raconte sa rencontre, jeune, avec le vieil homme qu’il deviendrait. Et il imagine qu’un Français du XXe siècle ait pu écrire un chapitre de Don Quichotte, que l’Enéide ait pu précéder l’Odyssée. Eh bien ! en un sens, oui, dans le temps de la poésie, qui est aussi celui de l’herméneutique, il n’y a ni avant ni après. Bien sûr qu’on ne peut concevoir ce rapport aux textes sans erreur, sans incompréhensions, dans une transparence absolue. Quelque chose résiste toujours, les ombres ne sauraient s’invoquer dans une langue lisse : le langage des morts est incompréhensible. Et c’est aussi, quand même, ce petit ou ce gros manque, cette part d’ombre, cette marge d’erreur ou cette différance qui creusent tout travail de traduction et qui le rendront toujours irréductible à l’œuvre des robots qui, eux, n’ont pas d’Enfers à invoquer. « Di, quibus imperium est animarum, umbræque silentes / et Chaos et Phlegeton, loca nocte tacentia late, / sit mihi fas audita loqui, sit nomine vestro / pandere res alta terra et caligine mersas… » Si l’incantation d’Enée sonne plus puissamment en latin que dans nos deux traductions, ce n’est pas qu’elle y soit « plus exacte », c’est plutôt que l’inspiration du poète s’y donne en toute sa brutalité, en sa pleine opacité, plus loin si c’est possible, de l’idée qu’on peut s’en faire, et plus près, du coup, des fantômes et du Chaos.

[1] « Respice riuales diuorum, Claudius audi / quæ tulerit. Dormire uirum cum senserat uxor, / sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos / ausa Palatino et tegetem præferre cubili / linquebat comite ancilla non amplius una. / Sed nigrum flauo crinem abscondente galero / intrauit calidum ueteri centone lupanar / et cellam uacuam atque suam; tunc nuda papillis / prostitit auratis titulum mentita Lyciscæ/ ostenditque tuum, generose Britannice, uentrem. / excepit blanda intrantis atque æra poposcit. / continueque iacens cunctorum absorbuit ictus. / mox lenone suas iam dimittente puellas / tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam / clausit, adhuc ardens rigidæ tentigine volvæ, / et lassata uiris necdum satiata recessit, / obscurisque genis turpis fumoque lucernæ / fœda lupanaris tulit ad puluinar odorem. » (VI, 115-132)

Ca donnerait presque envie de se remettre aux cours de latin

Article long mais qui en valait la peine. Merci pour ce texte très éclairant !