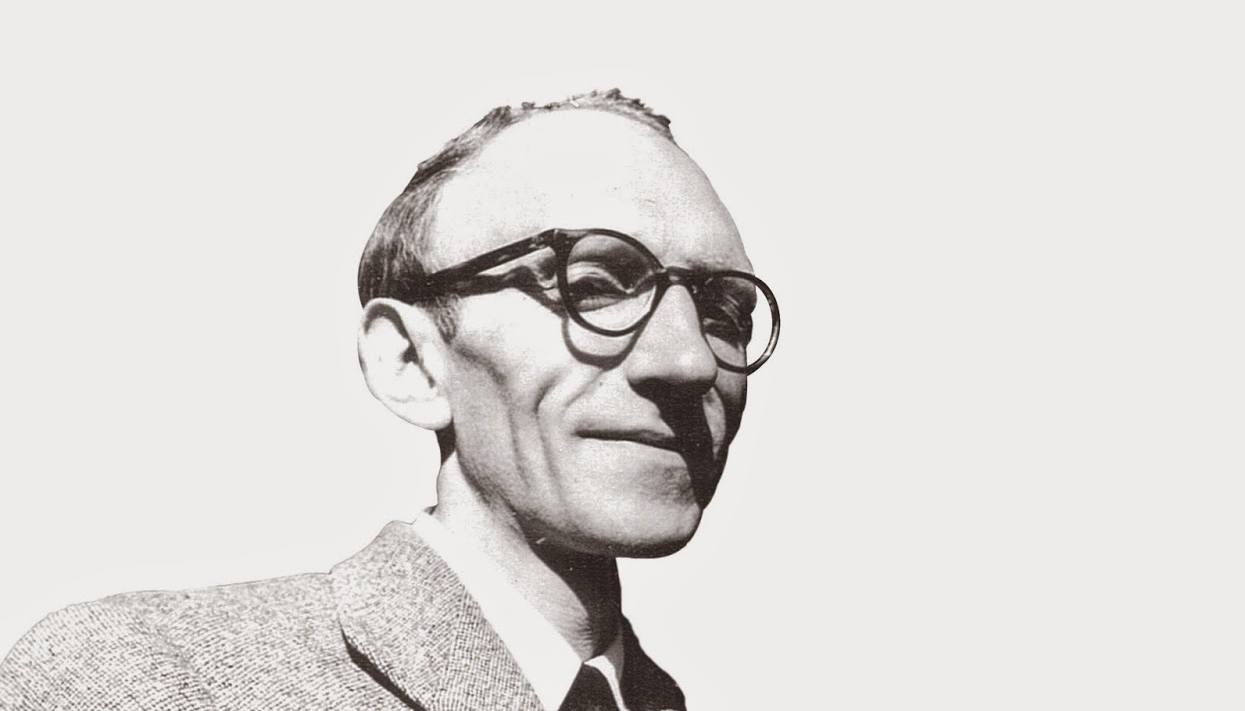

Les Cahiers de l’Herne consacrent un volume précieux à Maurice Blanchot (1907-2003) dû à deux experts de l’homme et de l’œuvre, Eric Hoppenot et Dominique Rabaté, qui vient marquer le 10e anniversaire de sa mort. Dans le même temps, les éditions Kimé inaugurent une collection « Archives Maurice Blanchot, Littératures » avec la Correspondance Blanchot – Johannes Hübner (1963-1973), l’un de ses traducteurs vers l’allemand, publiée par Eric Hoppenot et Philippe Mesnard. Commençons par l’Herne, qui a récemment publié un Cahier Walter Benjamin de très haute qualité. E. Hoppenot et D. Rabaté ont rassemblé ici un grand nombre d’inédits et de textes tout à fait inconnus mais aussi de lettres à ou de Blanchot, parmi lesquels Robert Antelme, Georges Bataille à Jean Starobinski ou David Uhrig. Mais peu importe ici le nombre de pages des uns et des autres, c’est la composition du volume, l’ininterrompu dialogue de Blanchot avec ses amis morts ou vivants, qu’il faut considérer.

Eric Hoppenot et Dominique Rabaté, dès leur première ligne, disent : « Onze ans après la mort de Maurice Blanchot en 2003, le moment est sans doute venu de reprendre collectivement la mesure d’une œuvre immense dont l’influence est indiscutable. Ce Cahier ne se veut ni un bilan ni un hommage, mais un parcours de toutes les complexités qui aimantent une écriture et une pensée… »

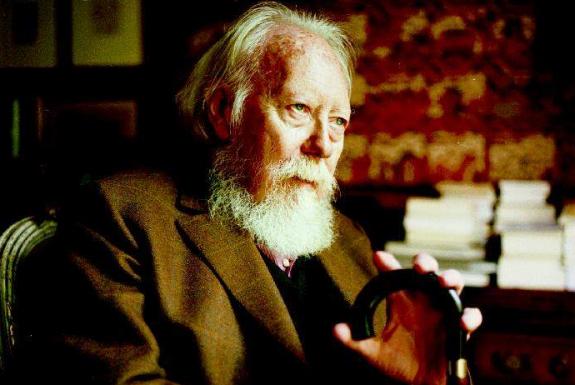

Dans ma chronique sur l’édition de la correspondance Blanchot-Pierre Madaule (Blanchot et Zweig : deux correspondances), j’écrivais qu’Eric Hoppenot était, en 2012, le dernier vivant à être cité à plusieurs reprises par le Maître ès lettres du silence. C’est assez dire combien le philosophe est lié à l’œuvre du démiurge, qui, on ne l’a pas assez ou jamais dit, a, selon nous, bien plus d’un lien intellectuel, philosophique, littéraire, métaphysique aussi, avec le très grand George Steiner. Pourquoi ce rapprochement n’a-t-il jamais été fait jusque dans leur divergence, mais trop de questions les rapprochent pour qu’une similitude certaine puisse être discernée.

Nous voici face à des notes de lecture d’un intérêt formidable de Blanchot sur Neher, Levinas, Buber sur le hassidisme, doublées de ses propres traductions annotées, de pages de Kafka, Hölderlin, Rilke, Benjamin, Heidegger… C’est dire l’importance des inédits reproduits pour la première fois. Dans le premier texte politique reproduit « Des violences antisémites à l’apothéose par le travail » (Le Rempart, 29 juin 1933), Blanchot n’omet pas de dénoncer « les persécutions barbares contre les Juifs ». Puis David Uhrig propose une analyse convaincante du Blanchot maurassien (p.71), suivi d’un fac-similé de son interrogatoire par le juge Perez, en 1958, suite au « Manifeste des 121 » sur le droit à l’insoumission, est un moment majeur dans la geste politique de l’ancien maurassien.

La grande Leslie Kaplan écrit dans ce cahier une analyse magistrale « M.B. Constructions » (pp. 89-94), où elle nous donne à penser autour de ses engagements politiques et littéraires (de Gaulle, l’Allemagne, Mai 68), un propos qu’il sut incarner avec vigueur : « le désir, l’affirmation fondamentalement originaire, qui permet le Non. » Ce « Non », mis en évidence, n’est pas sans rappeler aussi le « Non » dont Malraux fit l’un des axes de sa conception de l’histoire et de l’héroïsme.

Oui, pour Leslie Kaplan, Blanchot, en littérature comme en politique, porte haut « l’exigence d’une insurrection permanente de la pensée. »

Quant à Gérard Macé dans « Le livre qui manque », il souligne non sans un certain humour paradoxal et kakfkaïen, une contradiction cruciale chez Blanchot : « l’amitié avec Emmanuel Levinas, rencontré à Strasbourg en 1928, et l’adhésion à l’Action française, c’est-à-dire aux idées de Maurras pour qui le Juif est un ennemi de la nation » (p. 95). C’est aussi la noblesse de Blanchot que d’en avoir été capable et surtout de changer radicalement d’opinion dès 1933.

Pour G. Macé, il manque « un livre qui rende compte de ce qu’il a lui-même vécu a posteriori comme un délire, l’aveuglement dès 1930 et les professions de foi antisémites. » Voici donc le livre non-écrit de Blanchot, qui demande des comptes et face auquel, la totalité de l’écrit ne répond pas à la question qu’il pose.

Après Levinas, parmi les amis majeurs, citons encore Antelme, Roger Laporte, Derrida, Bataille ou Maurice Nadeau, dont on retrouve ici une page vraiment extraordinaire, où il souligne un autre – et non des moindres – paradoxes blanchotiens, à partir de cette phrase de Blanchot lui-même dans Faux pas :

« L’écrivain se trouve dans cette situation de plus en plus comique de n’avoir rien à écrire, de n’avoir aucun moyen de l’écrire et d’être contraint par une nécessité extrême de toujours l’écrire… Le signe de son importance, c’est que l’écrivain n’ait rien à dire… » (p.105).

Dans sa page sur Bataille (in L’Amitié ), Blanchot, parlant de la mort, écrit :

« Nous pouvons, en un mot, nous souvenir. Mais la pensée sait qu’on ne se souvient pas : sans mémoire, sans pensée, elle lutte déjà dans l’invisible où tout retombe à l’indifférence. C’est là sa profonde douleur. Il faut qu’elle accompagne l’amitié dans l’oubli » (115).

Puis, il y a La littérature – avant La philosophie ! Les deux dernières sections de cette somme, sont en IV « L’espace de la littérature » et en V « Notre campagne clandestine », la philosophie.

Nous touchons à cet instant précis aux confins du dire ou de l’indicible, comme naguère avec Jankélévitch, lorsqu’il parlait de musique en philosophie ou de philosophie avec la musique.

Il est naturellement impossible de parler en quelques lignes d’un ensemble aussi riche puis de cette correspondance, dont je dirais un mot encore. Parmi les textes qui m’ont le plus marqué, il y a celui de Vivian Liskia, sur un texte peu connu de Blanchot, L’Idylle (1947 puis repris en 1957). Le récit datant en réalité de 1936, dit le destin d’un vagabond apatride conduit dans un hospice, qui s’avère être un pénitencier, où le pauvre homme finit battu à mort – pour tentative d’évasion. La Colonie pénitentiaire de Kafka n’est pas loin.

Spécialiste de littérature allemande à l’Université d’Anvers, Vivian Liskia définit la nature propre du récit, l’intrigue, à partir de « l’éradication de toute étrangeté et de toute altérité » (p. 181). Son analyse du langage blanchotien nous retient lorsqu’elle en montre la duplicité, le mensonge, qui révèlent l’absurdité des choses, la face noire de l’humain. « L’évasion ratée d’Akim traduit la critique de Blanchot contre l’écriture comme acte de libération » (p. 185).

Tout dépend de ce qu’on entend aussi par libération. Il y a des Écritures, des littératures aussi, des philosophies, qui transcendent l’être, qui transcendent l’opacité du mal ordinaire, l’opacité du monde, qui transcendent jusqu’au désespoir, jusqu’au néant inclus — inalement jusqu’à la mort… Qui transcendent comme la musique peut le faire. Cet acte de libération, ce n’est pas à l’écrivain, au philosophe, au critique, d’en donner le dernier mot, le sens ultime à ses lecteurs.

Il y a des hommes, des femmes, qui en vivent, pour qui une seule page de la littérature la plus haute, la plus profonde, a un pouvoir infini de transcendance, de présence au cœur de l’absence, de sens au cœur de l’absurdité la plus noire. Qu’eurent pensé Sophocle, Homère, Shakespeare, Victor Hugo, Baudelaire, mais aussi Platon, Descartes, Pascal… Jusqu’à nos plus grands du siècle dernier, devant l’affirmation que l’écriture n’est pas, ne peut pas être un acte de libération ?

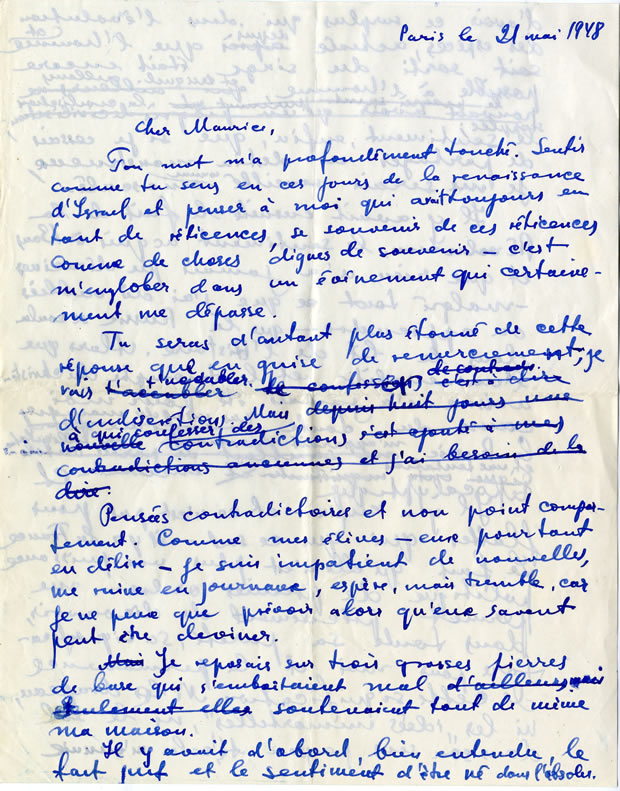

Abordons enfin la Correspondance Blanchot — Johannes Hübner, qui inaugure la collection « Archives Maurice Blanchot » aux éditions Kimé. Hübner écrit à Blanchot d’abord sur les textes qu’il traduit puis sur des questions plus politiques autour de 1968. Le dialogue épistolaire entre les deux hommes se situe plus à l’intérieur de la langue allemande, car Hübner écrit en allemand que Blanchot lit et écrit, comme nous l’avons dit. Par exemple, à propos du travail de traduction, l’écrivain écrit à Hübner : « elle [la traduction] ma paraît essentielle, comme tout ce qui avoisine l’impossibilité » (p. 53).

En revanche, nous ne suivrons pas Blanchot lorsqu’il attaque Malraux dans son pamphlet du 26 juillet 1968 signé « Le Comité d’action étudiants-écrivains » :

« Nous vous demandons de vous organiser dans vos pays respectifs pour faire échec à cette politique de « rayonnement » français dont Malraux, ministre d’Etat de de Gaulle, est le metteur en scène. »

Malraux — mais cela Blanchot se refusait à l’admettre — fut le ministre de la fraternité entre les peuples et les continents, il n’était pas LE ministre de de Gaulle, il était l’ancien coronel Malraux de la brigade España, l’ancien colonel Berger de la Brigade Alsace-Lorraine, il était le défenseur et l’ami de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine, des Etats-Unis comme du Canada, mais aussi le défenseur d’Israël comme plus tard du Bangladesh à l’heure de sa guerre d’Indépendance. Il fut aussi celui qui répondit le premier à l’appel de l’UNESCO en 1960 pour sauver les temples de Nubie en Haute Egypte. Etait-ce ce contre quoi Blanchot demandait le boycott des pays alliés ?

Mais terminons plutôt sur le dernier mot de la lettre du 18 décembre 1963, que Blanchot cite à Hübner : Gottes Fehl hilft ! Ce vers de l’ode Le Rhin, de Hölderlin, est traduite dans la Pléiade ainsi : « Que le monde de Dieu vienne à son aide ! » (p.54).

Tout Blanchot ne serait-il pas un peu dans ces trois mots du poète allemand ?