Combien de livres sur la musique, cet automne, écrits par des personnages politiques ou non, ne s’offrent-ils à nous ? Nous pensons à celui signé Sergiu Celibidache La musique n’est rien[1], mais c’est surtout de celui d’Edward W. Said, Du style tardif, [2] que je voudrais parler en saluant au préalable celui de Bruno Le Maire, Musique absolue. Une répétition avec Carlos Kleiber[3]. L’ancien ministre publie ici son premier roman sous forme d’un entretien imaginaire avec l’un des anciens violonistes du chef d’orchestre disparu en 2004. On y voit comment Erich Kleiber, le père de Carlos, lutte jusqu’au dernier moment avec les nazis pour jouer Berg en sa qualité de directeur de l’Opéra national de Berlin. En janvier 1935, il préfère démissionner et fuir en Argentine avec sa famille. Karl changea alors son prénom en Carlos. Au début, son père s’opposa à ce qu’il devint chef d’orchestre mais finit par accepter l’infrangible décision de Carlos. Le Kleiber de Bruno Le Maire n’est pas éloigné du Glenn Gould que narre Said. Tout à la fin de Musique absolue, le vieux violoniste raconte à son interlocuteur l’interprétation de la 6e Symphonie, Pastorale, de Beethoven, un 7 novembre 1983 à Munich. De ces concerts qui touchent au divin, au mystère absolu, où à la dernière note le public parfois pleure ou bien est submergé d’émotion comme dans un état second, incapable de rompre le silence laissé par la musique, muet de vertige – de communion. Avant de se ressaisir et d’applaudir à tout rompre. Mais le vrai saisissement est ce moment rarissime où l’on est incapable de rompre cet absolu que la musique nous a transmis. Cet état, Le Maire le restitue avec une force et un style vibrants – comme l’est toute sa mise en scène du chef d’orchestre qu’il nous fait redécouvrir avec passion.

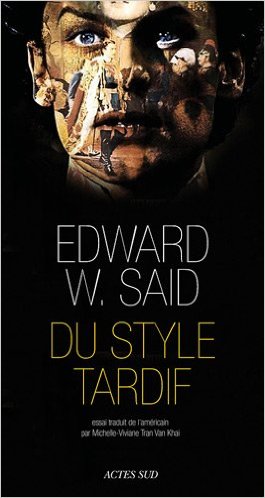

Dans son ultime livre Du style tardif (On late style), Edward W. Said poursuit la vieille idée qui avait déjà fasciné Malraux, en un temps pas si ancien, sur la vieillesse des maîtres, où ils sont capables de se surpasser à l’approche de la mort. Malraux avait cette métaphore : « Eux ne le savaient pas mais la mort le savait ».

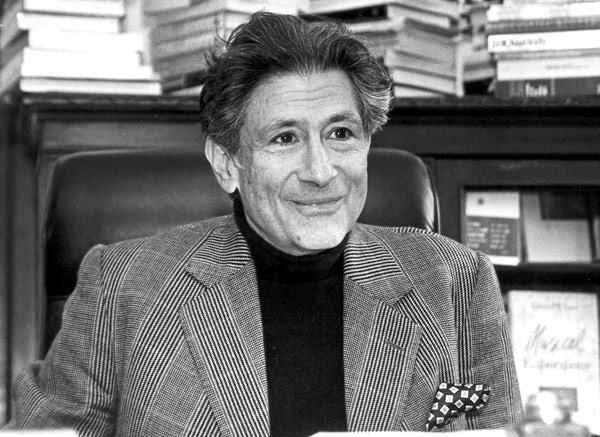

Nous savons que E.W. Said fut l’un des chantres de l’intelligentsia palestinienne en exil aux Etats-Unis, celui dont Daniel Baremboïm disait qu’il était son plus grand ami. Said, était pianiste amateur, écrivain, homme engagé et toutes ses passions pour la musique, la littérature, la politique convergent dans son ultime opus. C’est d’Adorno que Said tire son titre « style tardif ». Said bat en brèche l’idée que les dernières œuvres sont pacifiées. Il veut montrer ici qu’elles sont au contraire marquées par « l’intransigeance, l’effort douloureux et les contradictions non résolues ».

L’un des plus captivants chapitres est consacré à Cosi fan tute, car l’auteur analyse le fossé qu’il y a entre la composition à la « virtuosité inégalée » et le livret à l’intrigue si fade, dont on se demande comment Mozart a pu en tirer un si génial opéra. Il arriva aussi à Bach, sans doute même à Monteverdi, puis à Haendel et à presque tous les grands compositeurs d’opéras, d’oratorios, de cantates, d’écrire des chefs-d’œuvre sur des textes parfois lamentables de platitude.

Said tend à montrer que Cosi est une œuvre où la mort irradie si l’on peut dire, sans jamais être présente. L’« éblouissante beauté » de la partition subjugue Said parlant de sa « virtuosité inégalée ». La musique est d’autant plus admirable qu’elle est déchirée, hantée par la mort, desservie par le texte. C’est cette déchirure que traque Said dans les œuvres qu’il étudie ici, pour mieux faire entendre sa propre déchirure d’artiste et d’intellectuel exilé travaillant sans le savoir à sa dernière œuvre.

Après Mozart, Said consacre un chapitre à Genet, un autre à Gould et Bach, puis s’arrête sur Visconti. Il jette son dévolu sur Un captif amoureux, la dernière œuvre de Genet, proposant sa lecture du caractère transgressif de l’écrivain à travers ses positions politiques (l’Algérie dans Les Paravents, la Palestine ici), la mise en scène de son homosexualité, sa résistance à l’impérialisme occidental. Ce chapitre farouchement politique rompt un tant soit peu le rythme de l’ouvrage (qu’il n’a pu finaliser du fait de sa mort) porté par la musique, le cinéma et toujours la philosophie d’Adorno. Un captif amoureux est aussi une œuvre marquée par la mort, où se cristallisent les passions de l’écrivain que Said traduit comme « l’incessante turbulence sociale et la disruption révolutionnaire » (p. 173).

« Qu’il soit démon ou divinité, l’Absolu n’est perceptible, pour Genet, ni sous la forme d’une identité humaine ni sous celle d’une déité incarnée, mais précisément en tant que cela qui, une fois que tout a été dit et accompli, refusera de s’apaiser, et ne se laissera ni intégrer ni domestiquer » (174).

C’est ce refus de l’apaisement comme dernier stade du conflit intérieur qui fascine au bout du compte Said à travers tous ses héros de la création. L’inapaisement, le conflit intérieur, l’intranquillité de l’âme sont les états les plus dignes d’attention pour l’intellectuel palestinien. Le génie réconcilié avec lui-même n’aurait-il pas autant de puissance créatrice à ses yeux ? Said adopte la pensée d’Adorno à propos de Beethoven : « le style tardif refuse les cadences définitives de la mort, celles-ci n’y apparaissent que par réfraction, sous la forme de l’ironie » (68).

Dans la seconde partie de son opus ultimum, Said qui porte au plus profond la blessure israélo-palestinienne, et qui était sur la même longueur d’âme que Daniel Baremboïm sur tant de sujets vitaux, entrelace le roman éponyme de Lampedusa (1896-1957) avec le film de Visconti Le Guépard, l’un et l’autre marquant la dernière époque de deux grands créateurs italiens, tous deux aristocrates hantés par la fin d’un monde, d’une époque, associée chez Lampedusa à l’idée de décadence, qui devient obsédante chez Visconti dans Mort à Venise ou Les Damnés. Comme si Said cherchait naturellement dans ces grands artistes, parfois ces génies, l’acceptation de l’exil au sens le plus large, l’acceptation d’un ordre donné contre lesquels il faut lutter jusqu’à la mort.

Les derniers chapitres autour de Glenn Gould et de Bach, de Wagner, de Proust et toujours d’Adorno, font entendre la même et profonde voix d’un homme, d’un mélomane, d’un musicien, d’un écorché, qui se fait ici notre « conscience malheureuse ».

[1] Actes Sud, 336 pages.

[2] Actes Sud, 300 pages.

[3] Gallimard, L’Infini, 102 pages.